統計アプリを使う

統計アプリは、1変数 (x) または2変数 (x, y) のデータに基づいて、各種の統計値を計算します。

統計計算の操作の流れ

1.  を押し、統計アイコンを選び、

を押し、統計アイコンを選び、 を押す。

を押す。

2. 表示されるメニューで [1変数統計] または [2変数統計] を選び、 を押す。

を押す。

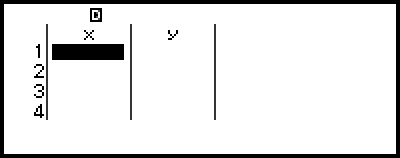

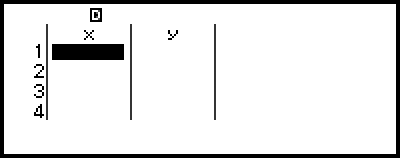

統計エディター(標本データの入力画面)が表示されます。

1変数統計の場合

2変数統計の場合

3. 必要に応じて、Freq(度数)列を表示する。

詳しくは「Freq(度数)列について」を参照してください。

4. データを入力する。

詳しくは「統計エディターにデータを入力する」を参照してください。

5. データの入力が済んだら、 を押す。

を押す。

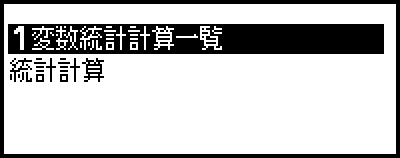

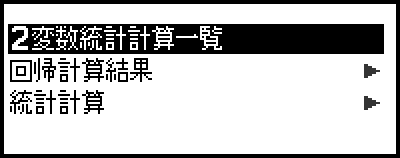

下記のメニューが表示されます。

1変数統計の場合

2変数統計の場合

6. 希望する操作に応じたメニュー項目を選ぶ。

入力したデータに基づく計算結果の一覧を表示するには、[1変数統計計算一覧]、[2変数統計計算一覧]、または [回帰計算結果] を選びます。詳しくは「統計計算結果を表示する」を参照してください。

入力したデータを使って計算するための画面を表示するには、[統計計算] を選びます。詳しくは「統計計算画面を使う」を参照してください。

メモ

統計計算画面から統計エディターに戻るには、 を押してから

を押してから を押します。

を押します。

統計エディターにデータを入力する

統計エディターには1変数 (x)、1変数と度数 (x, Freq)、2変数 (x, y)、または2変数と度数 (x, y, Freq) の組み合わせで1列~3列が表示されます。表示が1列の場合は160行、2列の場合は80行、3列の場合は53行までデータ入力が可能です。

重要

統計エディターに入力したすべてのデータは、下記のいずれかを実行すると消去されます。

- 統計計算のタイプを1変数統計と2変数統計の間で切り替える。

- TOOLS メニューで度数表示の設定を変更する。

データ数が多い場合は、各種の統計計算に時間がかかることがあります。

Freq(度数)列について

TOOLS メニューの「度数表示」設定を「する」に切り替えると、統計エディターに Freq というラベル付きの列が追加されます。Freq 列には、各行の標本データの度数(同一標本データのデータ数)を、数値で入力できます。

1変数統計の場合

2変数統計の場合

Freq 列を表示するには

1. 統計エディターの表示中に を押し、[度数表示] > [する] を選ぶ。

を押し、[度数表示] > [する] を選ぶ。

2.  を押して統計エディターに戻る。

を押して統計エディターに戻る。

Freq 列を非表示にするには

1. 統計エディターの表示中に を押し、[度数表示] > [しない] を選ぶ。

を押し、[度数表示] > [しない] を選ぶ。

2.  を押して統計エディターに戻る。

を押して統計エディターに戻る。

標本データを入力する

データは、現在カーソルが表示されているセルに入力されます。セルの間でカーソルを移動するには、カーソルキーを使います。

- カーソル

入力中の内容を確定するには、 を押します。確定と同時に、選択されていたセルに数値が最大6桁まで表示されます。

を押します。確定と同時に、選択されていたセルに数値が最大6桁まで表示されます。

例 1:2変数統計を選択し、次のデータを入力する:(170, 66)、(179, 75)、(173, 68)

1.  を押し、統計アイコンを選び、

を押し、統計アイコンを選び、 を押す。

を押す。

2. [2変数統計] を選び、 を押す。

を押す。

3. 下記の操作でデータを入力する。

- 170

179

179 173

173

66 75

75 68

68

メモ

統計エディターでは、セル内の値を変数に保存できます。たとえば上記手順3の画面で

– [A=] > [変数に保存する]と操作すると、変数 A に68が保存されます。変数について詳しくは、「変数メモリー (A、B、C、D、E、F、x、y、z)」を参照してください。

– [A=] > [変数に保存する]と操作すると、変数 A に68が保存されます。変数について詳しくは、「変数メモリー (A、B、C、D、E、F、x、y、z)」を参照してください。

標本データを編集する

セル内のデータを変更するには

統計エディターで変更したいデータのあるセルにカーソルを移動し、新しいデータを入力し、 を押します。

を押します。

行を削除するには

統計エディターで削除したい行にカーソルを移動し、 を押します。

を押します。

行を挿入するには

1. 統計エディターで行を挿入したいセルにカーソルを移動する。

2.  を押し、[編集] > [行の挿入] を選ぶ。

を押し、[編集] > [行の挿入] を選ぶ。

統計エディターのすべてのデータを消去するには

統計エディターで を押し、[編集] > [すべてのデータをクリア] を選びます。

を押し、[編集] > [すべてのデータをクリア] を選びます。

標本データを並べ替える

統計エディターのデータを、x 列、y 列、または Freq 列に入力されている値の昇順、または降順に並べ替えることができます。

重要

データを並べ替えたあとで、並べ替えを取り消すことはできません。

例 2:例1で入力したデータを x 列の昇順に並べ替え、続いて y 列の降順で並べ替える

1. 例1の操作でデータを入力する。

2. データを x 列の昇順に並べ替える。

– [並べ替え] > [x列の昇順]

– [並べ替え] > [x列の昇順]

3. データを y 列の降順に並べ替える。

– [並べ替え] > [y列の降順]

– [並べ替え] > [y列の降順]

統計計算結果を表示する

1変数統計計算の結果を表示する

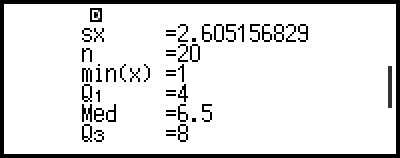

1変数統計計算一覧画面は、1変数データに基づいて計算された、各種の統計値(平均や母標準偏差など)を一覧表示します。ここでは1変数統計計算一覧画面を表示する操作を説明します。

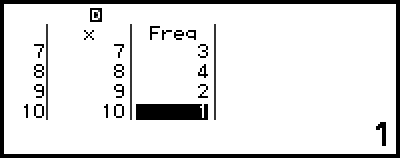

例 3:下記のデータを入力し、1変数統計計算の結果を表示する

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Freq | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |

1.  を押し、統計アイコンを選び、

を押し、統計アイコンを選び、 を押す。

を押す。

2. [1変数統計] を選び、 を押す。

を押す。

統計エディターが表示されます。

3.  を押し、[度数表示] > [する] を選ぶ。

を押し、[度数表示] > [する] を選ぶ。

統計エディターに戻るには、 を押します。

を押します。

4. x 列にデータを入力する。

- 1

2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10

5. Freq 列にデータを入力する。

2

2

2

2 2

2 2

2 3

3 4

4 2

2

6.  を押す。

を押す。

7. [1変数統計計算一覧] を選び、 を押す。

を押す。

1変数統計計算一覧画面が表示されます。

(または

(または )

)

(または

(または )

)

1変数統計計算一覧画面に表示される変数の意味については、「統計値の変数・統計計算関数一覧」を参照してください。

8.  または

または を押して、統計エディターを閉じる。

を押して、統計エディターを閉じる。

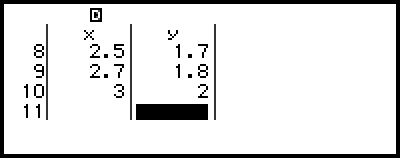

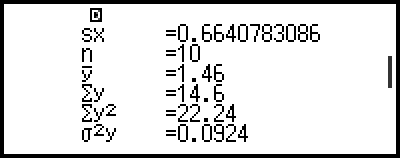

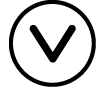

2変数統計計算の結果を表示する

2変数統計計算一覧画面は、2変数データに基づいて計算された、各種の統計値(平均や母標準偏差など)を一覧表示します。ここでは2変数統計計算一覧画面を表示する操作を説明します。

例 4:下記のデータを入力し、2変数統計計算の結果を表示する

| x | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |

| y | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |

1.  を押し、統計アイコンを選び、

を押し、統計アイコンを選び、 を押す。

を押す。

2. [2変数統計] を選び、 を押す。

を押す。

統計エディターが表示されます。

3. x 列にデータを入力する。

- 1

1

1 2

2 1

1 5

5 1

1 6

6 1

1 9

9

2 1

1 2

2 4

4 2

2 5

5 2

2 7

7 3

3

4. y 列にデータを入力する。

1

1 1

1 1

1 1

1 2

2 1

1 3

3 1

1 4

4

1 5

5 1

1 6

6 1

1 7

7 1

1 8

8 2

2

5.  を押す。

を押す。

6. [2変数統計計算一覧] を選び、 を押す。

を押す。

2変数統計計算一覧画面が表示されます。

(または

(または )

)

(または

(または )

)

(または

(または )

)

2変数統計計算一覧画面に表示される変数の意味については、「統計値の変数・統計計算関数一覧」を参照してください。

7.  または

または を押して、統計エディターを閉じる。

を押して、統計エディターを閉じる。

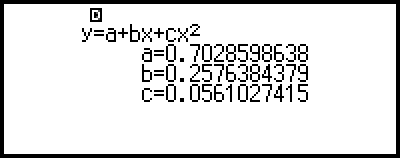

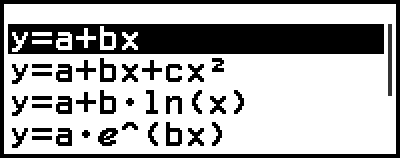

回帰計算の結果を表示する

回帰計算結果画面は、2変数データに基づいて計算された回帰計算の結果(回帰式の係数)を一覧表示します。ここでは回帰計算結果画面を表示する操作を説明します。

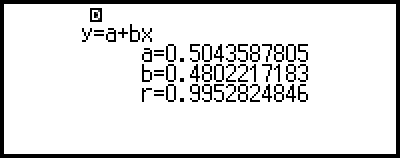

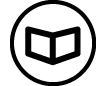

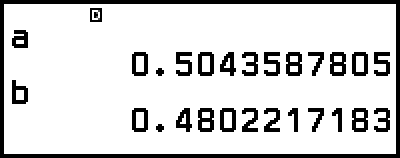

例 5:例4で入力した2変数データに基づいて、下記2通りの回帰計算結果を表示する

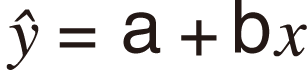

データを1次回帰したときの回帰式「y = a + bx」の係数 (a, b) 、および相関係数 (r)

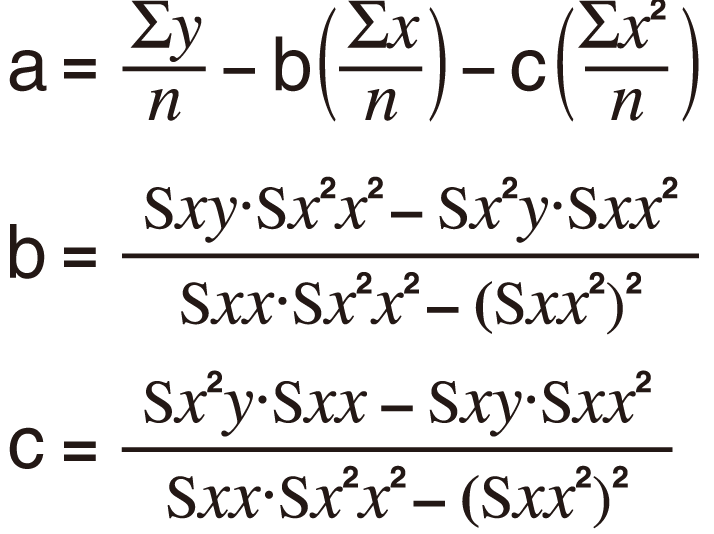

データを2次回帰したときの回帰式「y = a + bx + cx2」の係数 (a, b, c)

メモ

統計アプリが対応している回帰計算のタイプについては、「対応回帰タイプ一覧」を参照してください。

1. 例4の手順1~手順5を実行する。

2. [回帰計算結果] を選び、 を押す。

を押す。

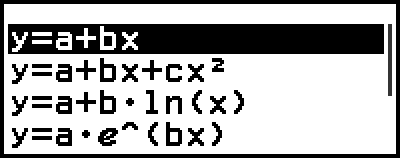

回帰タイプメニューが表示されます。

3. [y=a+bx] を選び、 を押す。

を押す。

1次回帰の回帰計算結果画面が表示されます。

4.  または

または を押し、統計エディターに戻る。

を押し、統計エディターに戻る。

5.  を押し、[回帰計算結果] > [y=a+bx+cx2] を選ぶ。

を押し、[回帰計算結果] > [y=a+bx+cx2] を選ぶ。

2次回帰の回帰計算結果画面が表示されます。

6.  または

または を押し、統計エディターに戻る。

を押し、統計エディターに戻る。

回帰計算結果画面に表示される変数の意味については、「統計値の変数・統計計算関数一覧」を参照してください。

対応回帰タイプ一覧

| 回帰タイプ | 回帰式(回帰タイプメニュー項目) |

|---|---|

| 1次回帰計算 | y = a + bx |

| 2次回帰計算 | y = a + bx + cx2 |

| 対数回帰計算 | y = a + b・ln(x) |

| e 指数回帰計算 | y = a・e^(bx) |

| ab 指数回帰計算 | y = a・b^x |

| べき乗回帰計算 | y = a・x^b |

| 逆数回帰計算 | y = a + b/x |

統計計算画面を使う

統計値を個別に呼び出したり、統計値を計算に利用したりできます。この操作には、統計計算画面を使います。

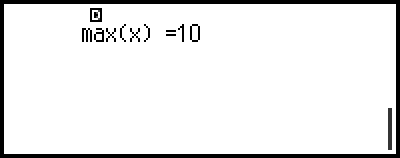

計算式を未入力の画面例

計算例

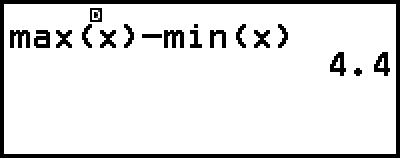

統計値を呼び出すには、統計値を表す変数(たとえば x の平均 x、母標準偏差 σx、最大値 max(x) など)を使います。こうした変数について詳しくは、「統計値の変数・統計計算関数一覧」を参照してください。

統計計算画面を表示する

1変数の場合

1. 統計エディターの表示中に を押す。

を押す。

2. 表示されるメニューで [統計計算] を選び、 を押す。

を押す。

2変数の場合

1. 統計エディターの表示中に を押す。

を押す。

2. 表示されるメニューで [統計計算] を選び、 を押す。

を押す。

回帰タイプメニューが表示されます(「対応回帰タイプ一覧」を参照してください)。

3. メニューから希望する回帰タイプを選び、 を押す。

を押す。

画面はメニューから [y=a+bx](1次回帰)を選んだ場合の例です。

統計計算画面から統計エディターに戻るには

を押してから

を押してから を押します。

を押します。

統計計算画面を使った計算例

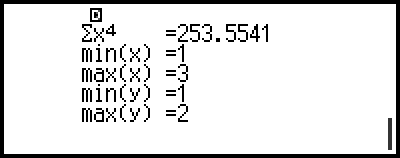

例 6:例3の1変数データについて、標本データの総和 (Σx) と平均 (x) を求める

1. 例3の手順1~手順6を実行する。

2. [統計計算] を選び、 を押す。

を押す。

3. 標本データの総和 (Σx) を求める。

– [統計計算] > [総和] > [Σx]

– [統計計算] > [総和] > [Σx]

4. 平均 (x) を求める。

– [統計計算] >

– [統計計算] >

[平均/分散/標準偏差...] > [x]

メモ

上記の統計計算画面から1変数統計計算一覧を表示するには、 を押し、[1変数統計計算一覧] を選びます。1変数統計計算一覧から統計計算画面に戻るには、

を押し、[1変数統計計算一覧] を選びます。1変数統計計算一覧から統計計算画面に戻るには、 または

または を押します。

を押します。

例 7:例4で入力した2変数データに基づく1次回帰式「y = a + bx」の係数 (a, b) と、相関係数 (r) を求める

1. 例4の手順1~手順5を実行する。

2. [統計計算] を選び、 を押す。

を押す。

回帰タイプメニューが表示されます。

3. [y=a+bx] を選び、 を押す。

を押す。

4. 回帰式「y = a + bx」の係数 (a, b) と、相関係数 (r) を求める。

– [統計計算] > [回帰計算] > [a]

– [統計計算] > [回帰計算] > [a]

– [統計計算] > [回帰計算] > [b]

– [統計計算] > [回帰計算] > [b]

– [統計計算] > [回帰計算] > [r]

– [統計計算] > [回帰計算] > [r]

別の回帰タイプを選ぶには、 を押し、[回帰式の選択] を選びます。手順2の回帰タイプメニューが表示されます。

を押し、[回帰式の選択] を選びます。手順2の回帰タイプメニューが表示されます。

統計計算画面から2変数統計計算一覧を表示するには

を押し、[2変数統計計算一覧] を選びます。

を押し、[2変数統計計算一覧] を選びます。

統計計算画面から回帰計算結果を表示するには

を押し、[回帰計算結果] を選びます。

を押し、[回帰計算結果] を選びます。

統計値の変数・統計計算関数一覧

統計値を表す変数や統計計算に使う関数を、CATALOG メニューから呼び出すことができます。

– [統計計算] > [総和]

– [統計計算] > [総和]

Σx*、Σy ...... 標本データの総和

Σx2*、Σy2 ...... 標本データの二乗和

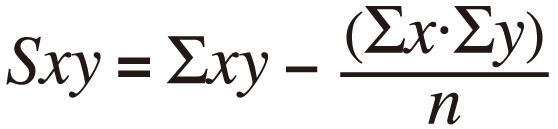

Σxy ...... {x データとy データの積}の総和

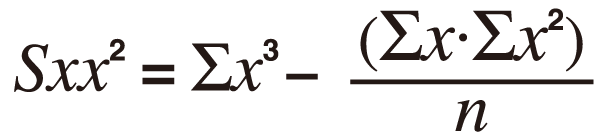

Σx3 ...... x データの三乗和

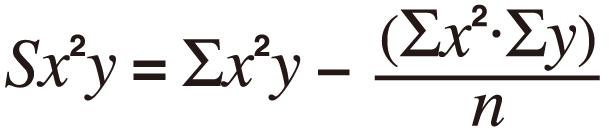

Σx2y ...... {x データの二乗とy データの積}の総和

Σx4 ...... x データの四乗和

– [統計計算] > [平均/分散/標準偏差...]

– [統計計算] > [平均/分散/標準偏差...]

x*、y ...... 平均

σ2x*、σ2y ...... 母分散

σx*、σy ...... 母標準偏差

s2x*、s2y ...... 標本分散

sx*、sy ...... 標本標準偏差

n* ...... 標本数

– [統計計算] > [最小値/最大値/四分位](1変数データのみ)

– [統計計算] > [最小値/最大値/四分位](1変数データのみ)

min(x)* ...... 最小値

Q1* ...... 第1四分位点

Med* ...... 中央値

Q3* ...... 第3四分位点

max(x)* ...... 最大値

– [統計計算] > [正規分布](1変数データのみ)

– [統計計算] > [正規分布](1変数データのみ)

P(*、Q(*、R(*、 t* ...... 正規分布計算の関数です。これらの関数について詳しくは、「正規分布計算(1変数データのみ)」を参照してください。

t* ...... 正規分布計算の関数です。これらの関数について詳しくは、「正規分布計算(1変数データのみ)」を参照してください。

– [統計計算] > [最小値/最大値](2変数データのみ)

– [統計計算] > [最小値/最大値](2変数データのみ)

min(x)、min(y) ...... 最小値

max(x)、max(y) ...... 最大値

– [統計計算] > [回帰計算](2変数データのみ)

– [統計計算] > [回帰計算](2変数データのみ)

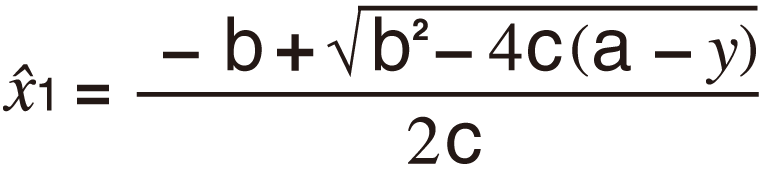

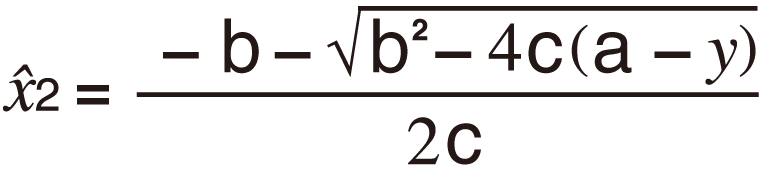

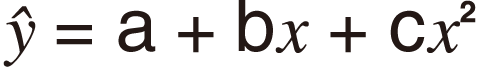

2次回帰の場合

a、b、c ...... 2次回帰の回帰係数

xˆ1、xˆ2 ...... 入力したyの値に対する x1、x2 の推定値を求める関数です。引数として、関数 xˆ1 または関数 xˆ2 の手前に y の値を入力します。

yˆ ...... 入力した x の値に対する y の推定値を求める関数です。引数として、この関数の手前に x の値を入力します。

2次回帰以外の場合

a、b ...... 回帰係数

r ...... 相関係数

xˆ ...... 入力した y の値に対する x の推定値を求める関数です。引数として、この関数の手前に y の値を入力します。

yˆ ...... 入力した x の値に対する y の推定値を求める関数です。引数として、この関数の手前に x の値を入力します。

推定値を求める操作例は、「推定値を計算する(2変数データのみ)」を参照してください。

正規分布計算(1変数データのみ)

1変数統計計算の選択時は、 を押し、[統計計算] > [正規分布]を選ぶと表示されるメニューから下記の関数を呼び出すことで、正規分布計算が可能です。

を押し、[統計計算] > [正規分布]を選ぶと表示されるメニューから下記の関数を呼び出すことで、正規分布計算が可能です。

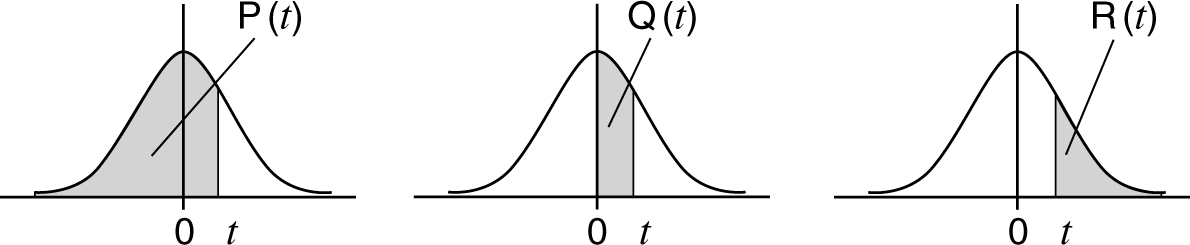

P(、Q(、R( ... これらの関数は標準化変量 t を引数として取り、下図に示す正規分布確率 P(t)、Q(t)、R(t) を計算します。

t ...... 直前に引数 x を取る後置関数です。統計エディターへの入力データの平均値 (x) と母標準偏差 (σx) を用いて、データ値 x のときの標準化変量を計算します。

t ...... 直前に引数 x を取る後置関数です。統計エディターへの入力データの平均値 (x) と母標準偏差 (σx) を用いて、データ値 x のときの標準化変量を計算します。

例 8:例3で入力した1変数データについて、x = 2 のときの標準化変量を求め、その値以下となる正規分布確率 P(t) を求める

1. 例3の手順1~手順6を実行する。

2. [統計計算] を選び、 を押す。

を押す。

3. x = 2 のときの標準化変量を求める。

- 2

– [統計計算] > [正規分布] > [

– [統計計算] > [正規分布] > [ t]

t]

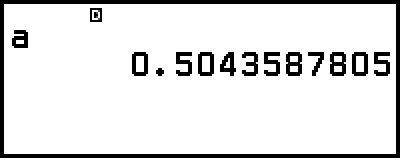

4. P(t) を求める。

– [統計計算] > [正規分布] > [P(]

– [統計計算] > [正規分布] > [P(]

推定値を計算する(2変数データのみ)

2変数統計計算で得られた回帰式に基づいて、任意の x 値から y の推定値を求めることができます。また回帰式に基づいて、y 値から対応する x 値(2次回帰の場合は x1 と x2)を求めることも可能です。

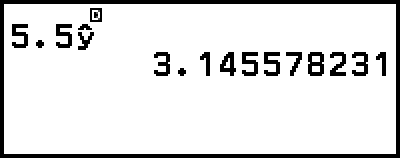

例 9:例4のデータを1次回帰して得られた回帰式に基づいて、x = 5.5 のときの y の推定値を求める

1. 例4の手順1~手順5を実行する。

2. [統計計算] を選び、 を押す。

を押す。

回帰タイプメニューが表示されます。

3. [y=a+bx] を選び、 を押す。

を押す。

4. x 値 (5.5) を入力し、続いて y の推定値を求める関数「yˆ」を入力する。

- 5

5

5

– [統計計算] > [回帰計算] > [yˆ]

– [統計計算] > [回帰計算] > [yˆ]

5.  を押す。

を押す。

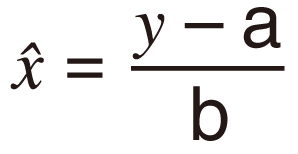

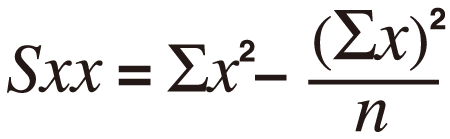

統計計算式

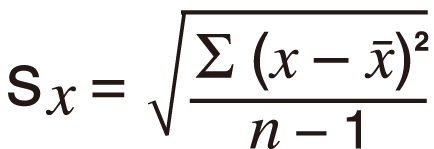

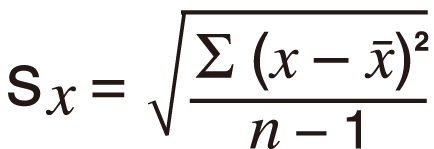

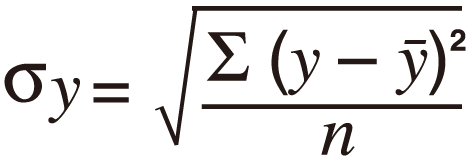

1変数統計計算式

![]()

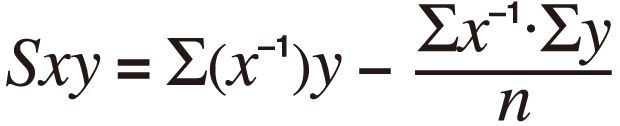

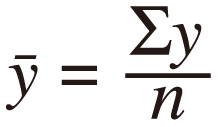

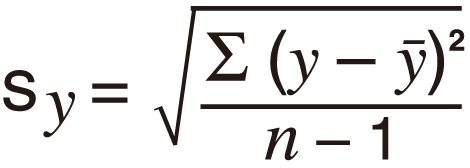

2変数統計計算式

![]()

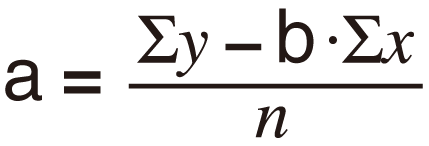

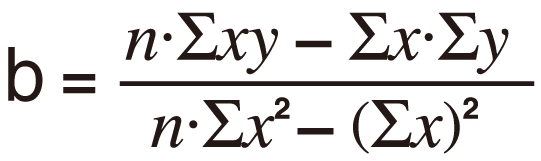

回帰計算式

1次回帰計算 (y = a + bx)

2次回帰計算 (y = a + bx + cx2)

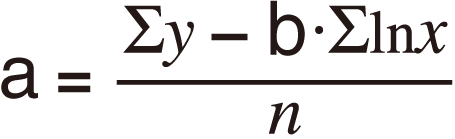

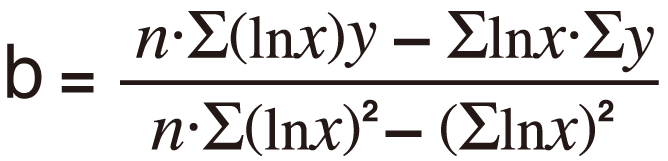

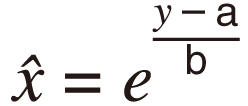

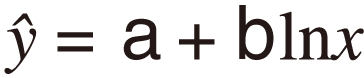

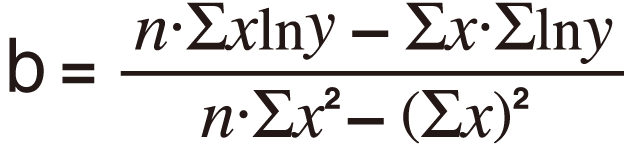

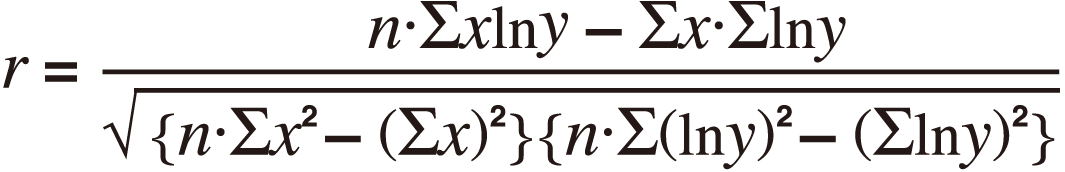

対数回帰計算 (y = a + b・ln(x))

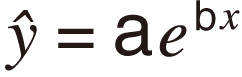

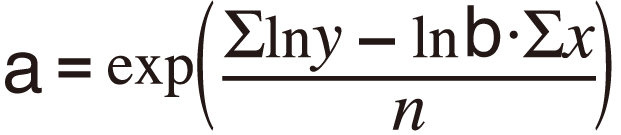

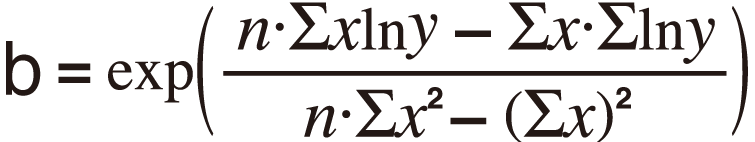

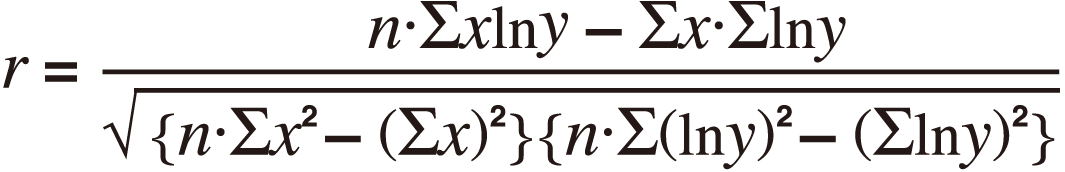

e指数回帰計算 (y = a・e^(bx))

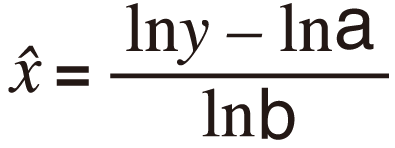

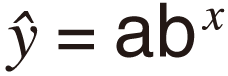

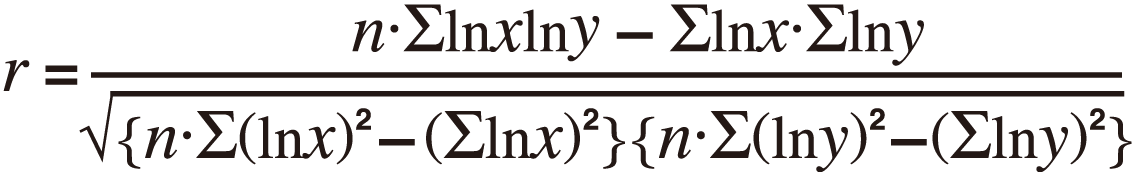

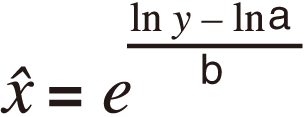

ab指数回帰計算 (y = a・b^x)

べき乗回帰計算 (y = a・x^b)

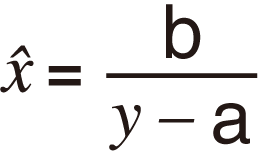

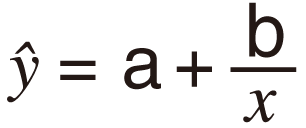

逆数回帰計算 (y = a + b/x)