Geometryアプリ(幾何)

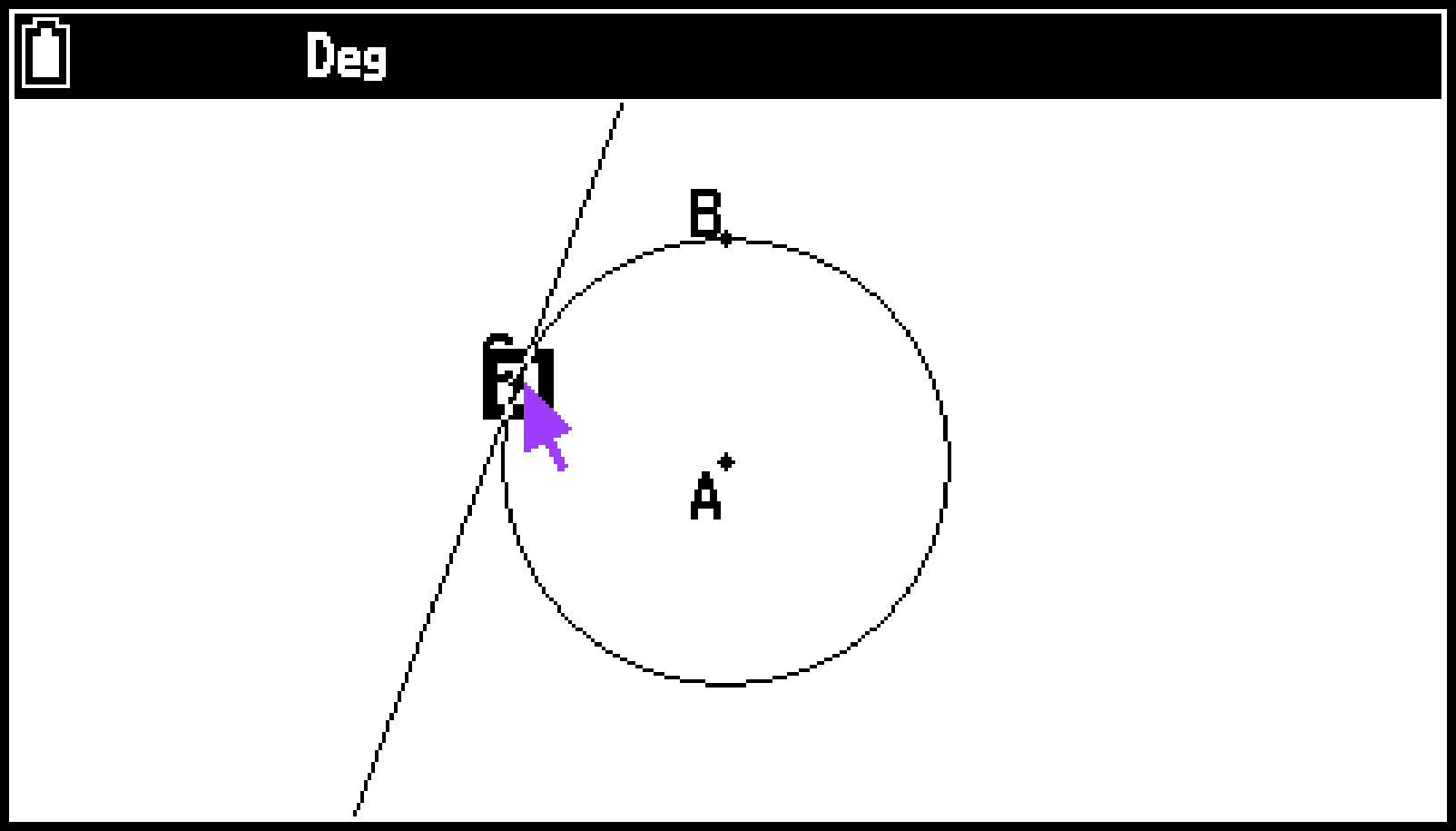

Geometryアプリを起動するには、h > Geometryを選びます。このアプリを使って、幾何学的な図形の描画や分析ができます。例えば円を描き、円周上の特定の点に対する接線を引くことができます。

また、Geometryアプリはアニメーション機能を備えており、指定した条件下での図形の変化を観察することもできます。

参考

GeometryアプリのSettingsメニューに含まれるAngle、Grid、Axesの設定を変更すると、その変更はGeometryアプリだけに適用され、他のアプリには影響しません。また、これらの設定を他のアプリで変更しても、Geometryアプリには影響しません。

GeometryアプリのAngleの初期設定は、Degree(度数法)です。

本章中の例題は、特に断りがない限り、Geometryアプリの初期設定状態(ファイルを新規作成したときの状態、Fileメニューを使うを参照)を前提としています。

図形の描画と編集

ここでは、下記の操作について説明します。

点・線分・多角形などの描画(Drawメニュー・Draw Specialメニュー)

描画画面へのテキスト挿入

操作の取り消し

図形の選択・選択解除・移動・削除、その他の編集操作

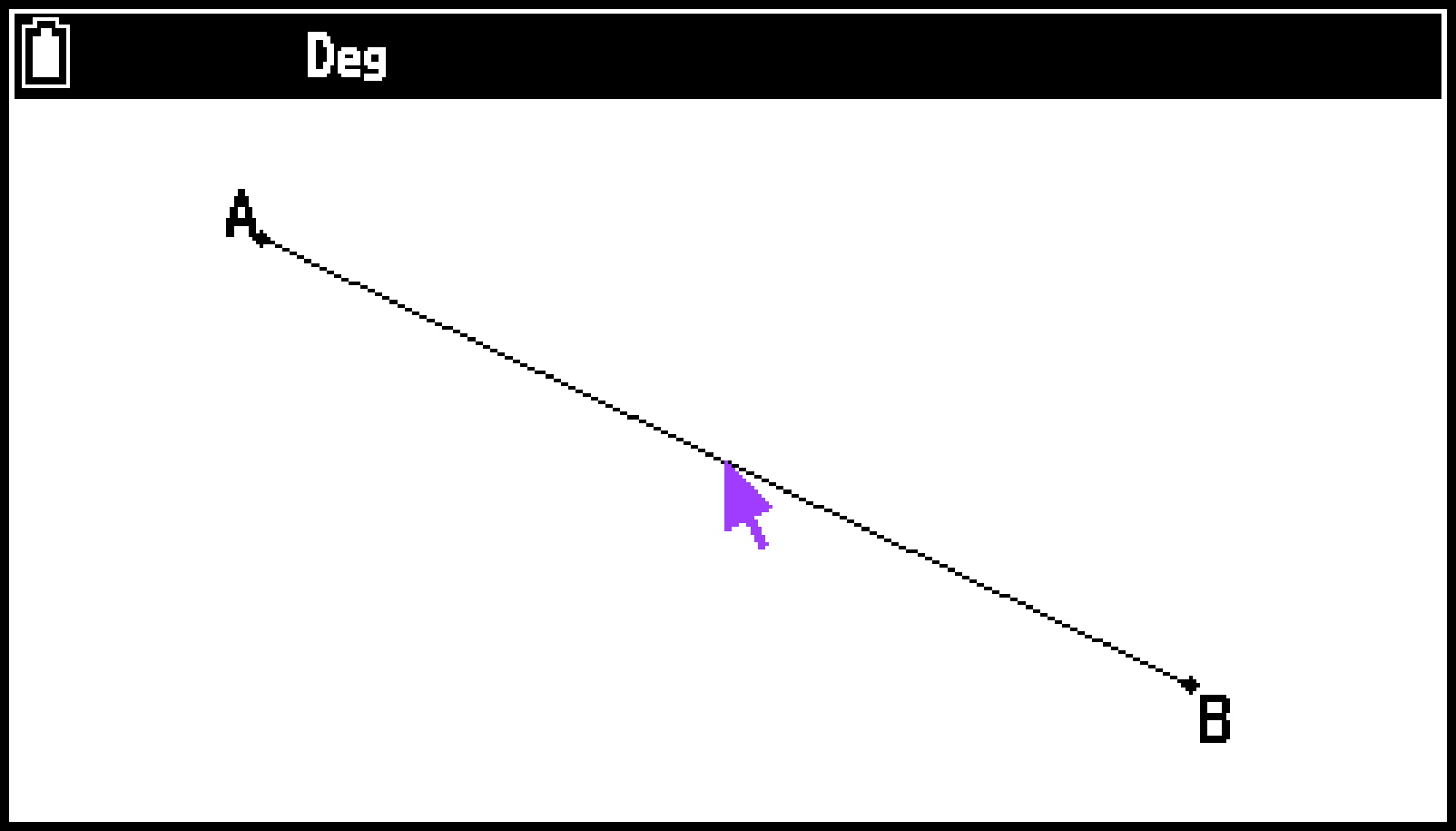

ポインターを使う

図形の描画や編集などの際に画面上のポインター(![]() )を移動させるには、下記のように操作します。

)を移動させるには、下記のように操作します。

ポインターを移動するには

カーソルキー(d/u/l/r)を使って、ポインターを上下左右に移動できます。カーソルキーを押したままにすると、ポインターが高速で移動します。

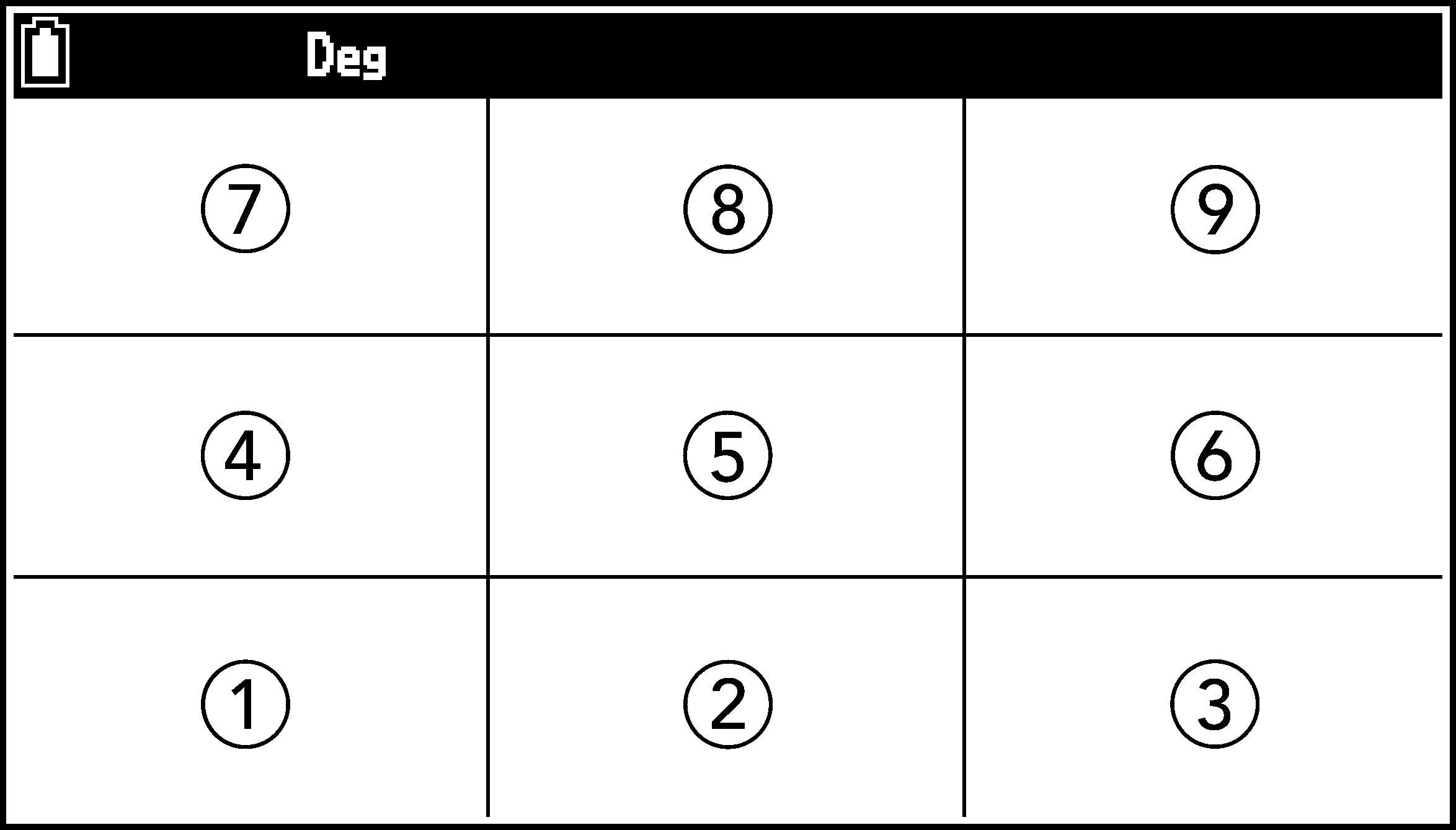

特定の位置にポインターをジャンプさせるには

数字キー(1~9)を押すと、ポインターが下記位置にジャンプします。

Drawメニューを使う

Drawメニューには、点・線分・円などの基本図形を描くためのメニュー項目が含まれています。

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

続いて、これらの点を指定する*1: |

|---|---|---|

|

点を描画する |

T > [Draw] > [Point] |

1つの点*2 |

|

線分を描画する |

T > [Draw] > [Line Segment] |

位置が異なる2つの点(線分の始点と終点) |

|

直線を描画する |

T > [Draw] > [Line] |

位置が異なる2つの点(直線が通過する2点) |

|

半直線を描画する |

T > [Draw] > [Ray] |

位置が異なる2つの点(半直線の始点と半直線が通過する点) |

|

ベクトルを描画する |

T > [Draw] > [Vector] |

位置が異なる2つの点(ベクトルの始点と終点) |

|

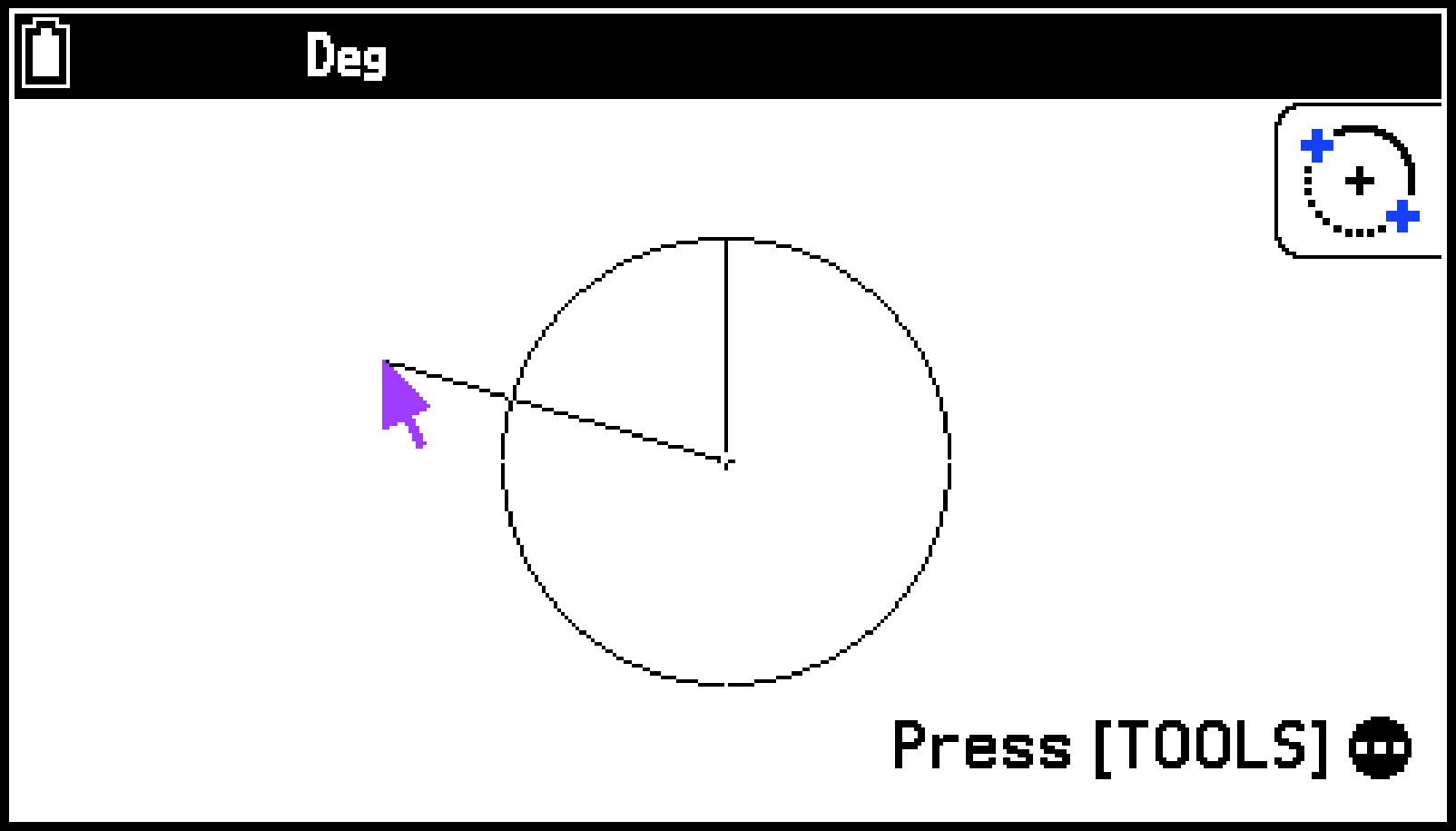

円を描画する |

T > [Draw] > [Circle] |

位置が異なる2つの点(円の中心と円周上の1点) |

|

円弧を描画する |

T > [Draw] > [Arc] |

位置が異なる3つの点*3 |

|

半円を描画する |

T > [Draw] > [Semicircle, by Diameter] |

位置が異なる2つの点(円の直径の両端) |

例 1: 点を描くには

-

T > [Draw] > [Point]を選ぶ。

-

点を描きたい位置にポインターを移動し、Oを押す。

-

点の描画を終了するには、bを押して点ツールを解除する。

ポインターの位置に、点が描かれます。

![]() アイコンが表示されている間は点ツールが有効なので、手順2を繰り返すことで、さらに点を描くことができます。

アイコンが表示されている間は点ツールが有効なので、手順2を繰り返すことで、さらに点を描くことができます。

参考

描画ツールによっては、点ツールと同様に、描画後もツールが有効な状態が維持されます。描画ツールを解除するには、bまたはaを押します。

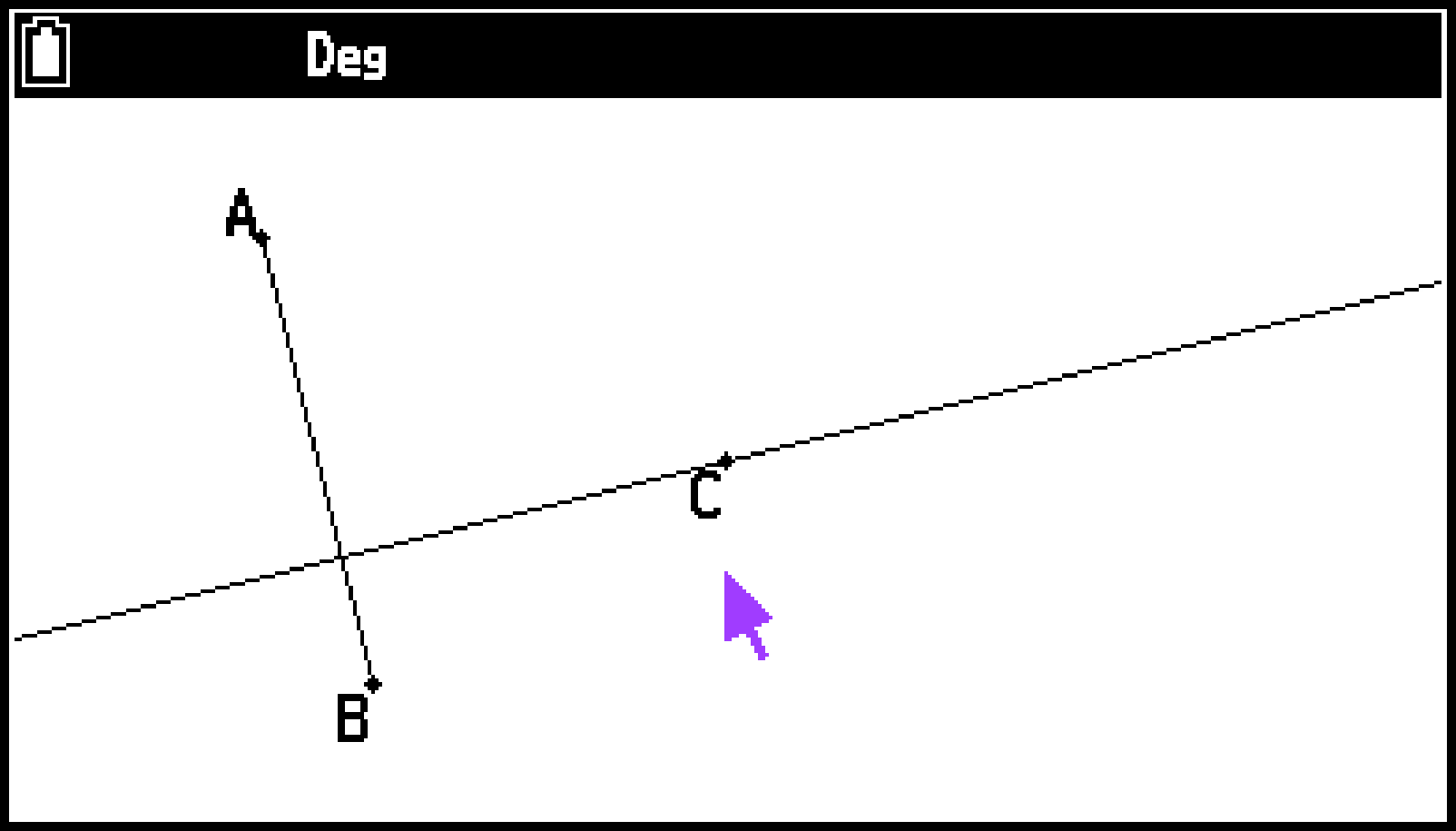

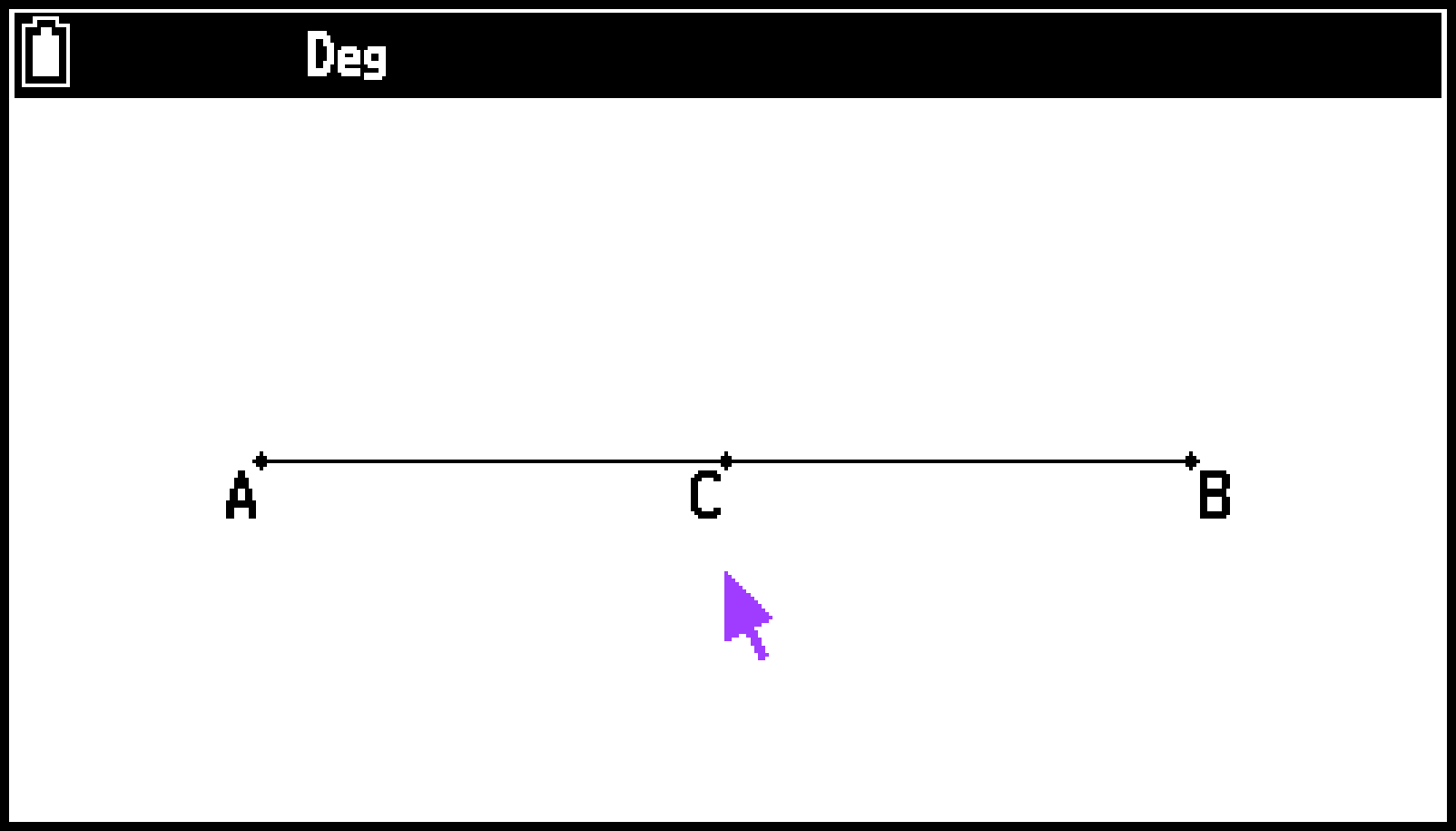

下記の操作で、既存の線・多角形の辺・円周などにラベル付きの点を追加できます。

-

T > [Draw] > [Point]を選ぶ。

-

点を追加したい線の上にポインターを移動し、Oを押す。

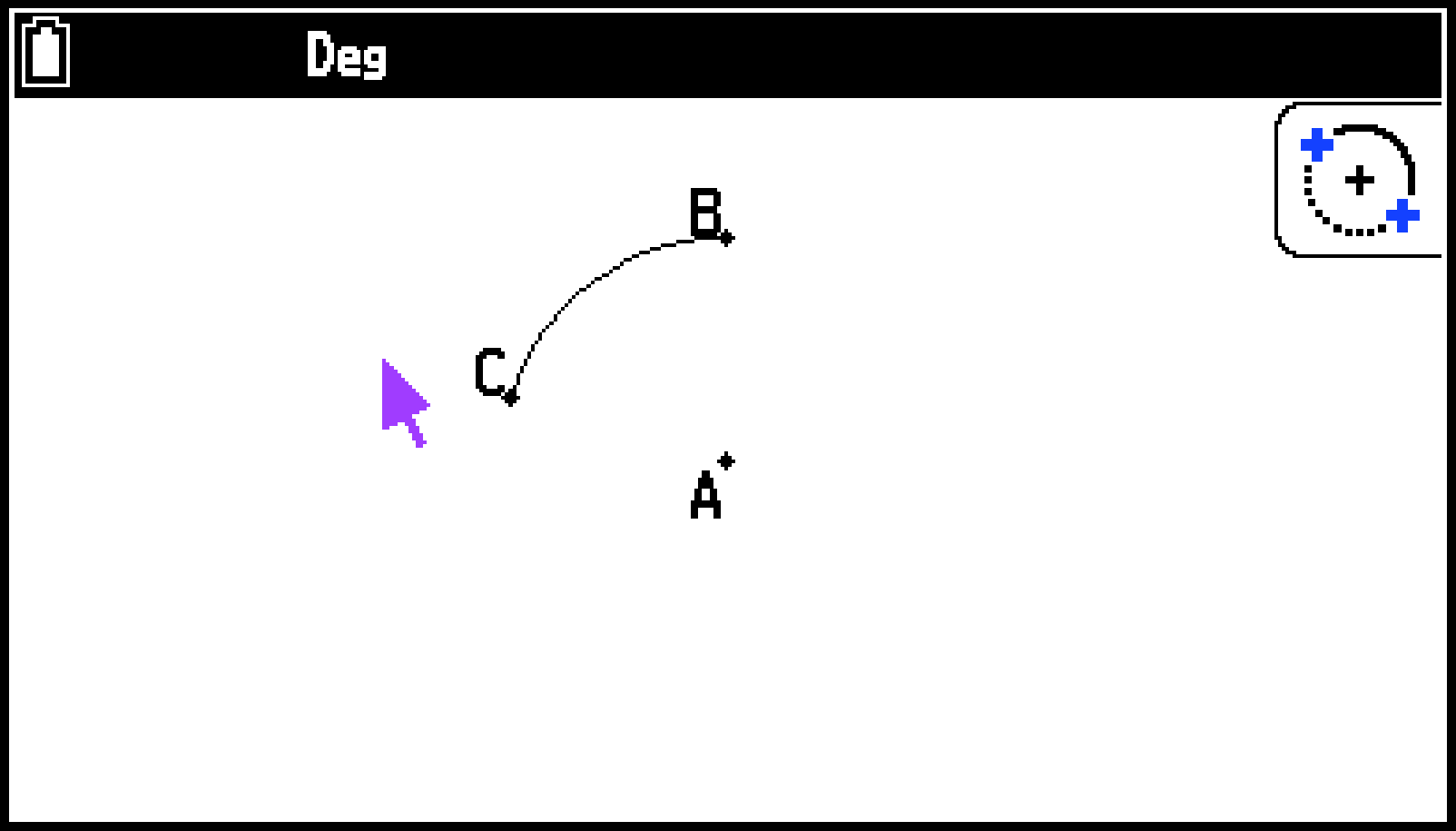

例 2: 円弧を描くには

-

T > [Draw] > [Arc]を選ぶ。

-

円弧の中心としたい位置にポインターを移動し、Oを押す。

-

円弧の始点としたい位置にポインターを移動し、Oを押す。

-

円弧の終点にしたい位置にポインターと線分を移動する。

-

Oを押す。

-

円弧ツールを解除するには、bを押す。

始点から終点まで反時計回りに、円弧が描画されます。

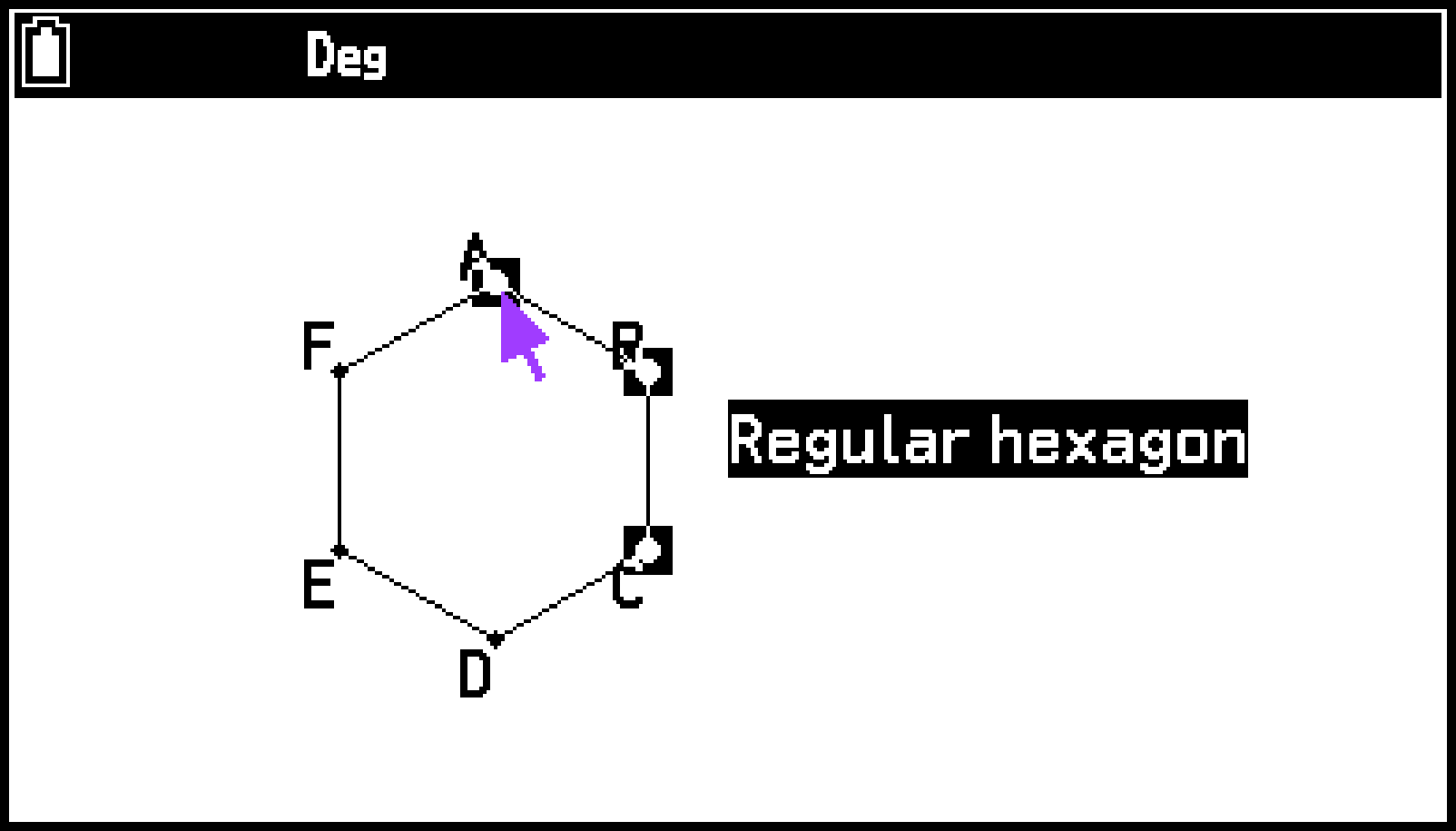

Draw Specialメニューを使う

Draw Specialメニューには、三角形・四角形・多角形を描くためのメニュー項目と、入力した関数式に基づいてグラフを描くメニュー項目が含まれます。

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

続いて、これらの点を指定する*1: |

|---|---|---|

|

三角形を描画する |

T > [Draw Special] > [Triangle] |

位置が異なる2つの点*2 |

|

二等辺三角形を描画する |

T > [Draw Special] > [Isosceles Triangle] |

|

|

長方形を描画する |

T > [Draw Special] > [Rectangle] |

|

|

正方形を描画する |

T > [Draw Special] > [Square] |

|

|

多角形を描画する |

T > [Draw Special] > [Polygon] |

位置が異なる3個以上の点*3 |

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

続いて、このように操作する: |

|---|---|---|

|

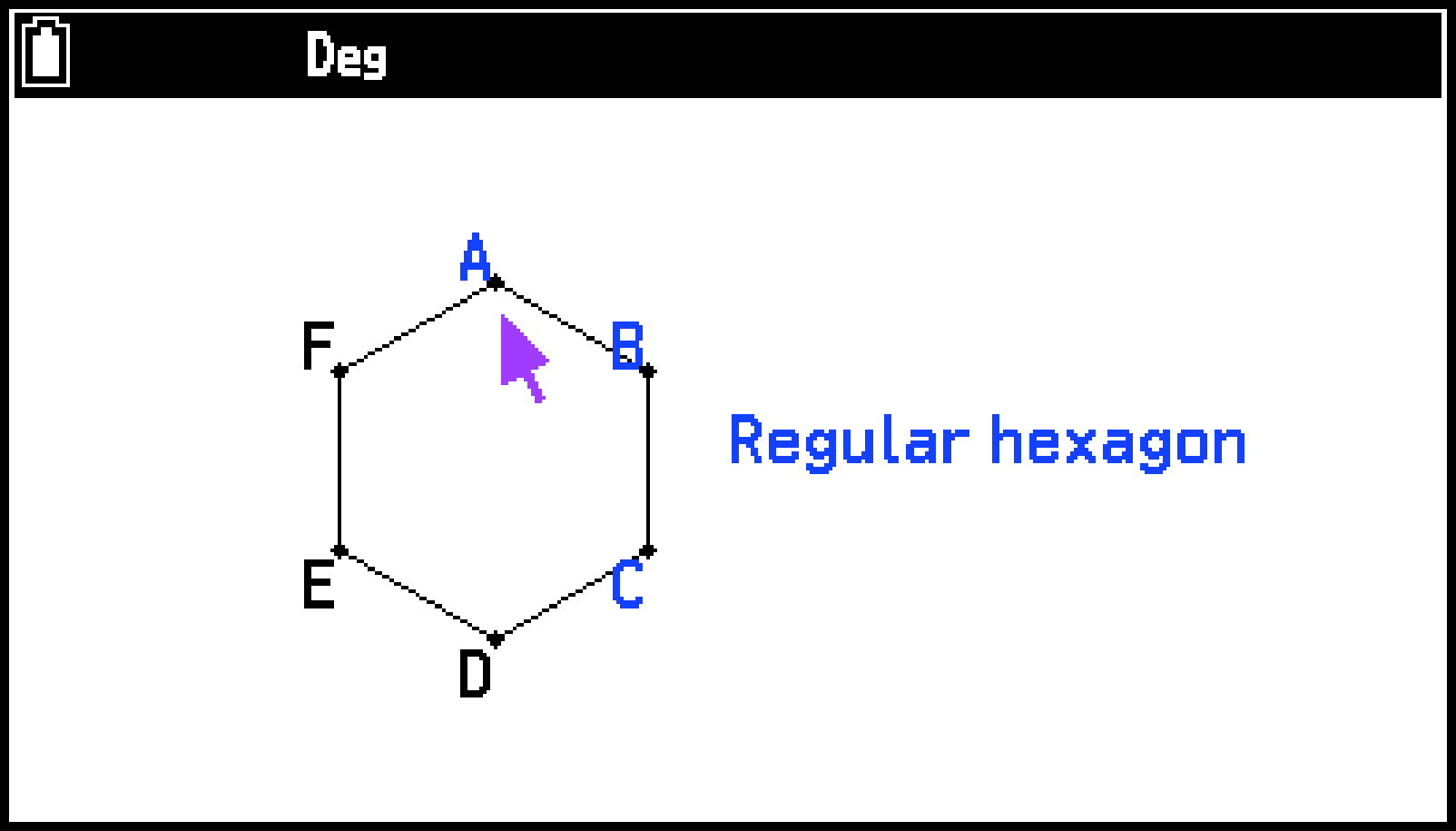

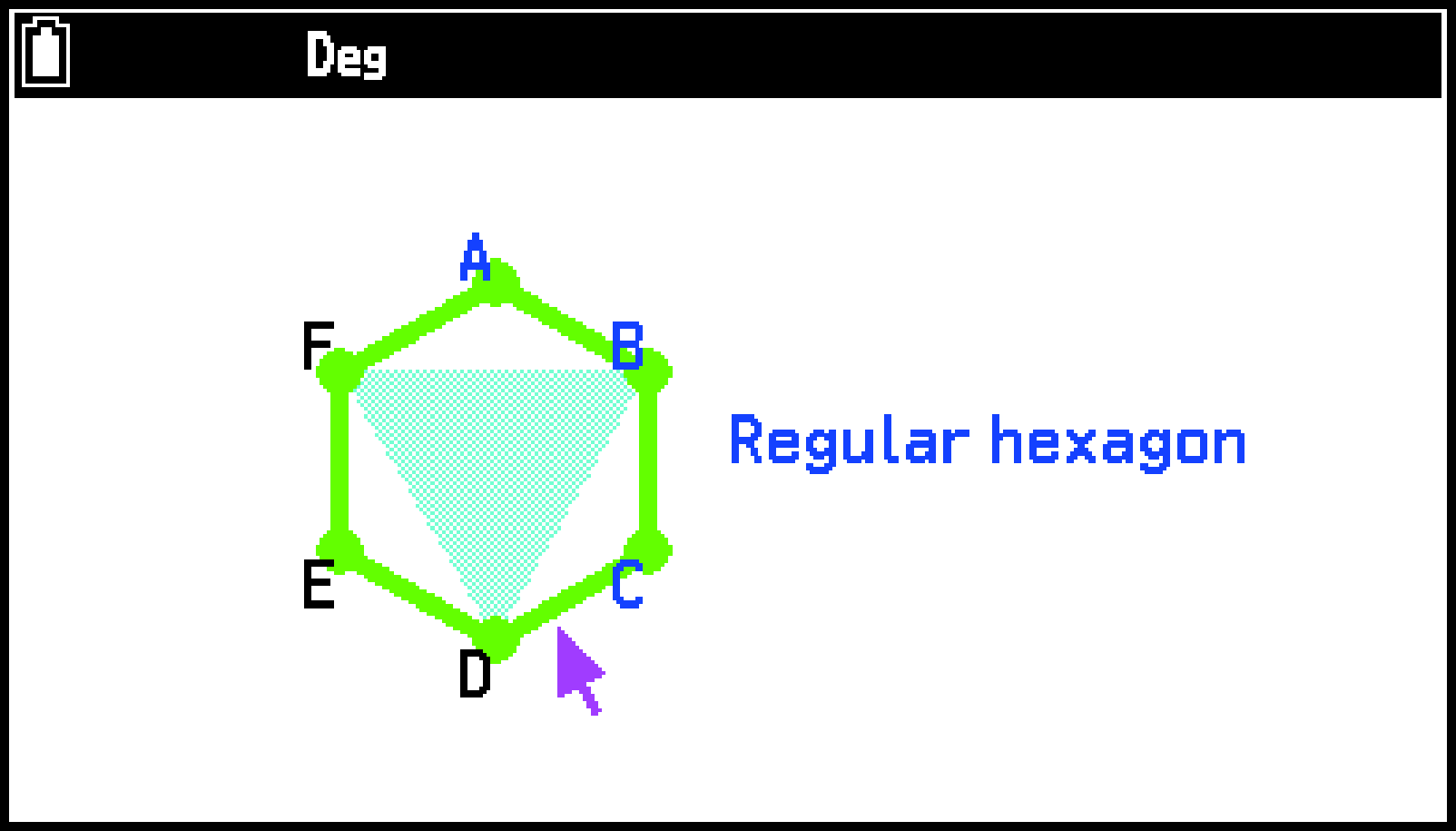

正n角形を描画する |

T > [Draw Special] > [Regular n-gon] |

表示されるダイアログに3から12の整数を入力し、Oを押す。 |

|

関数式グラフを描画する |

T > [Draw Special] > [Function f()] |

表示されるダイアログに形式の関数式を入力し、Oを押す。*4 |

点を1つ指定するには、指定したい位置にポインターを移動し、Oを押します。

下記の例1を参照。

下記の例2を参照。

SettingsメニューのAngle設定にかかわらず、グラフの描画に使われる角度単位は常にRadian(弧度法)です。

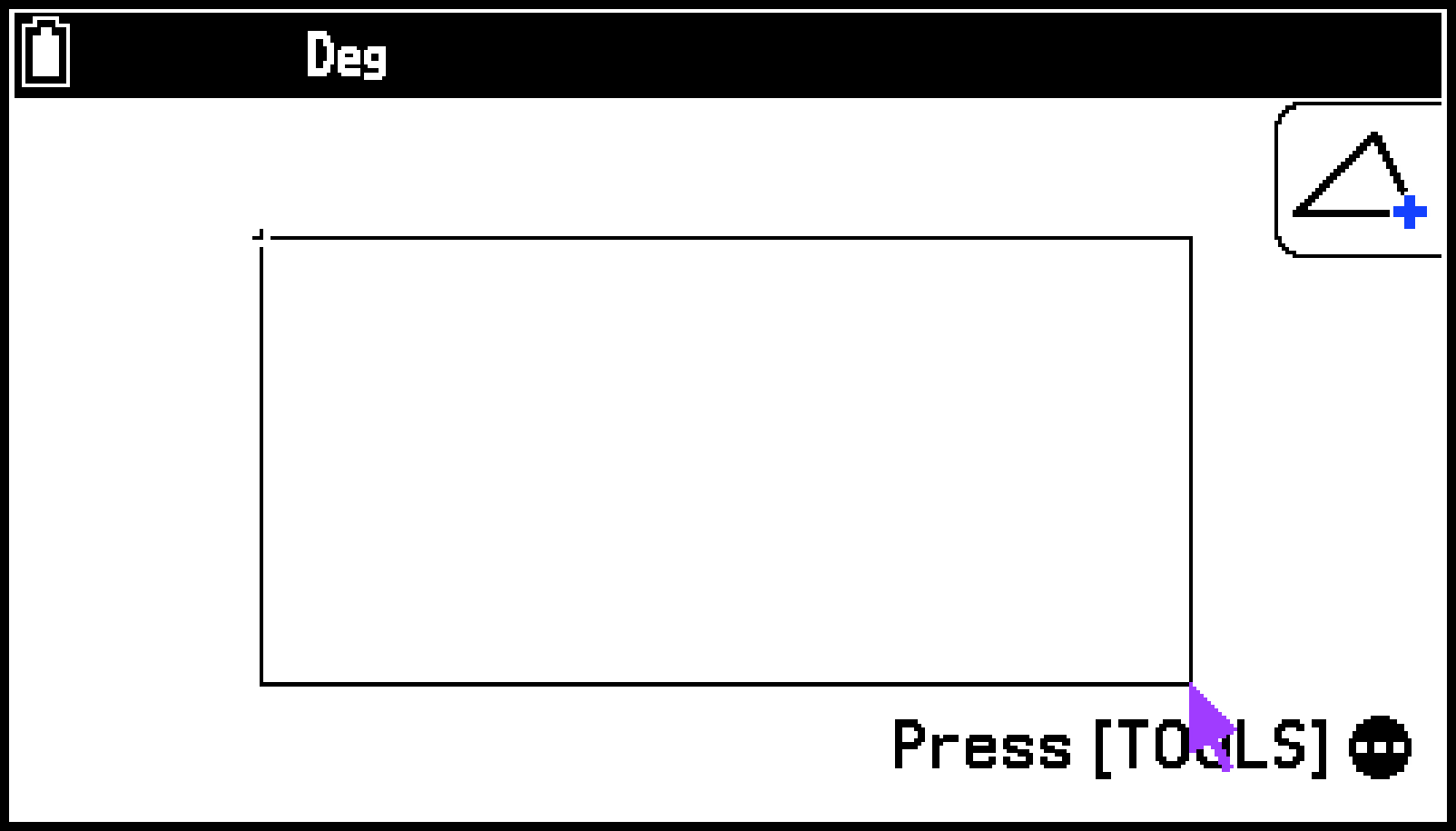

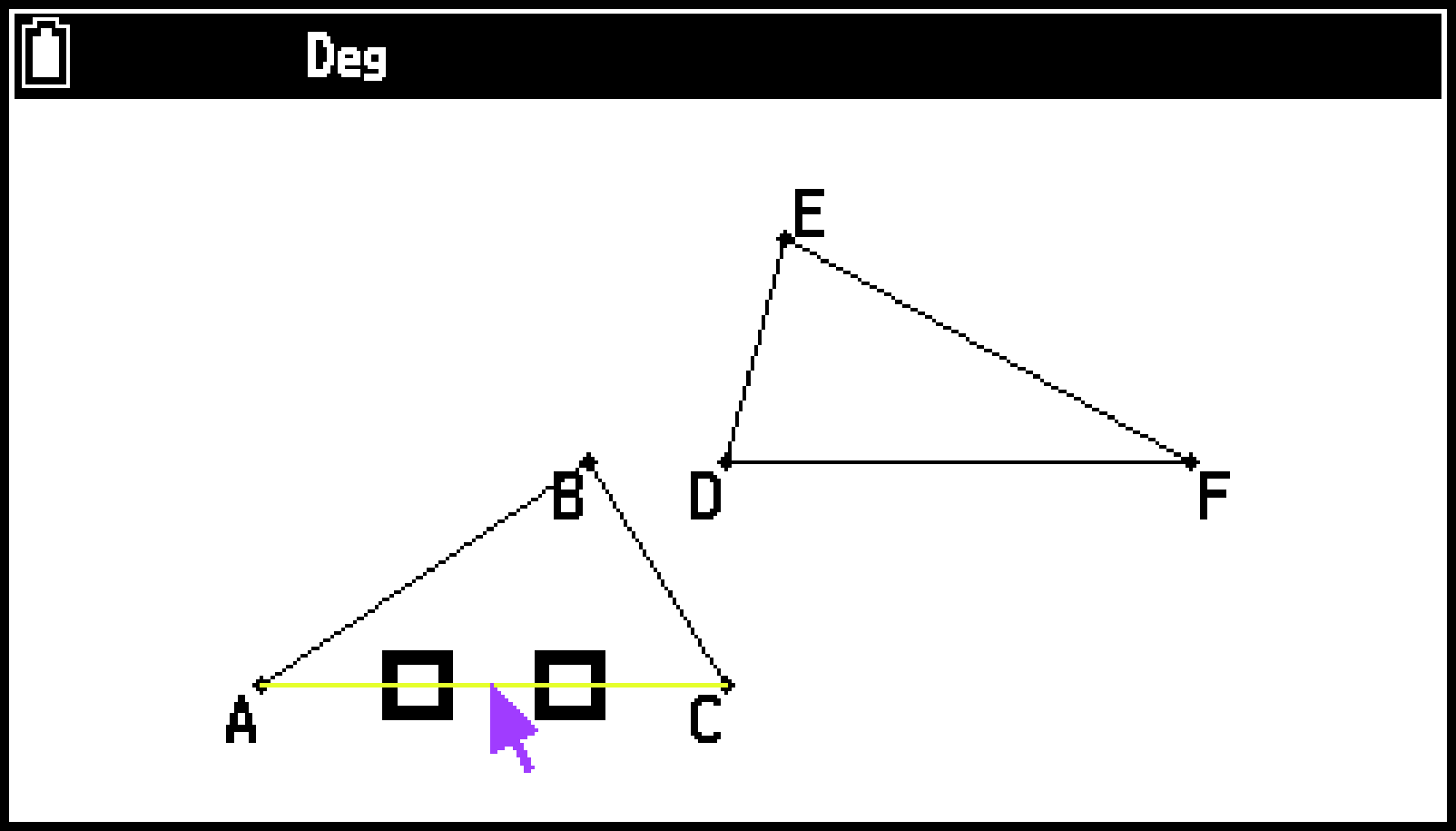

例 1: 三角形を描くには

-

T > [Draw Special] > [Triangle]を選ぶ。

-

画面上の任意の位置にポインターを移動し、Oを押す。

-

別の位置にポインターを移動する。

-

Oを押す。

三角形の描画サイズを表す選択枠が表示されます。

三角形が描画されます。

参考

二等辺三角形・長方形・正方形・正n角形を描画する際も、上記の手順同様、2点の指定による選択枠を使います。

どの図形を描く場合でも、指定した2つの点が極端に近い場合、または同じ位置の場合は、画面いっぱいに収まるサイズで描画されます。

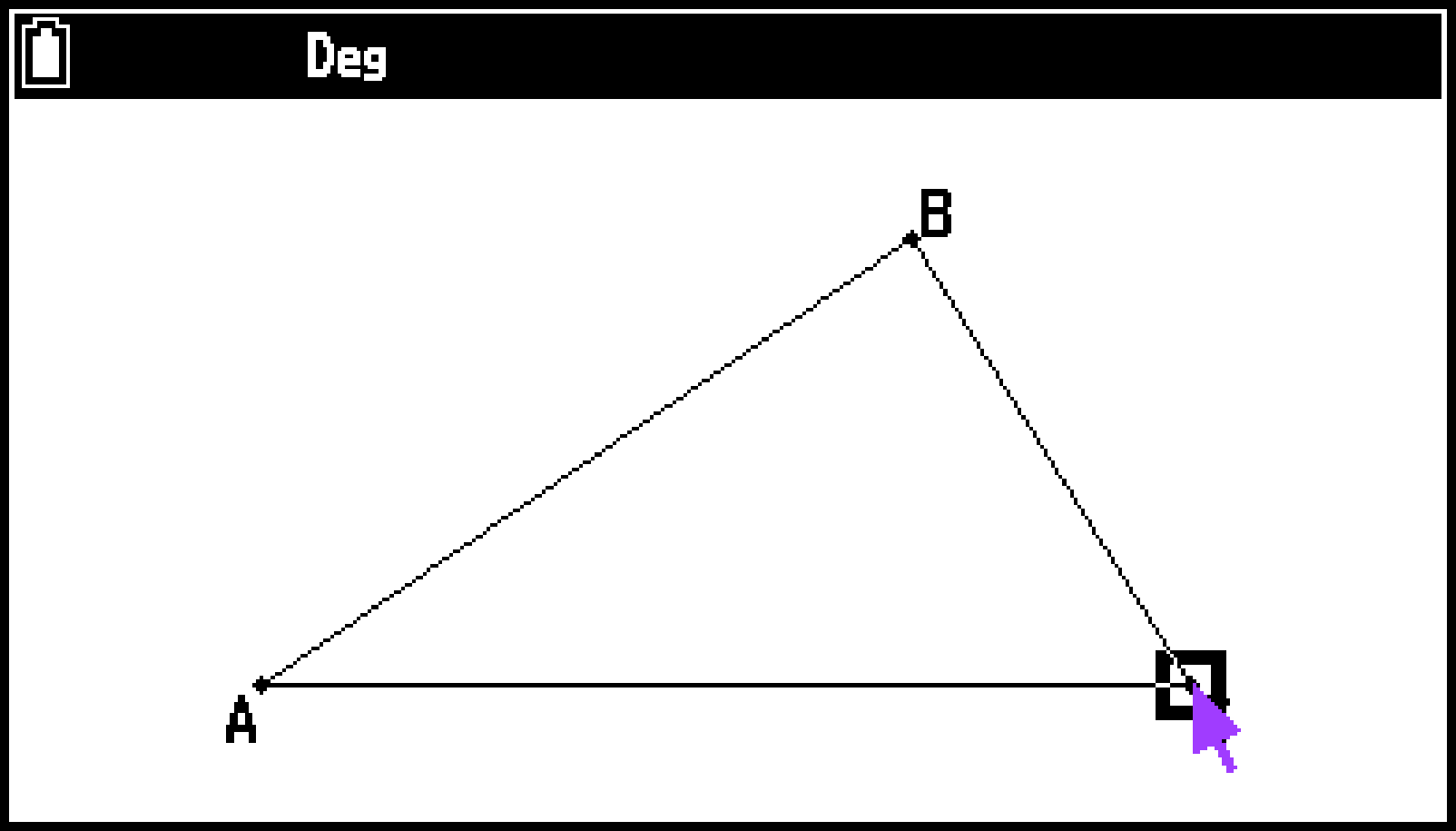

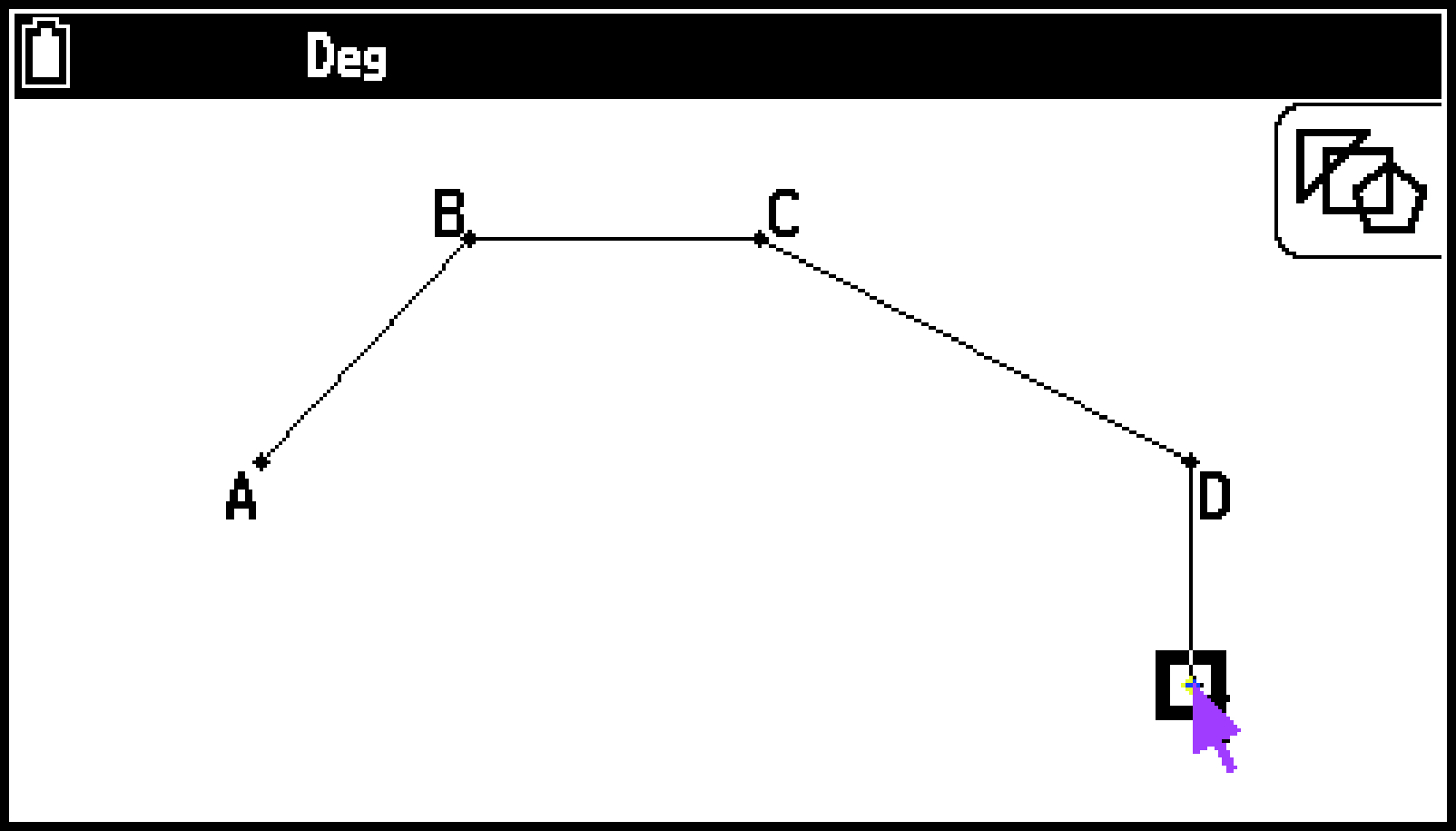

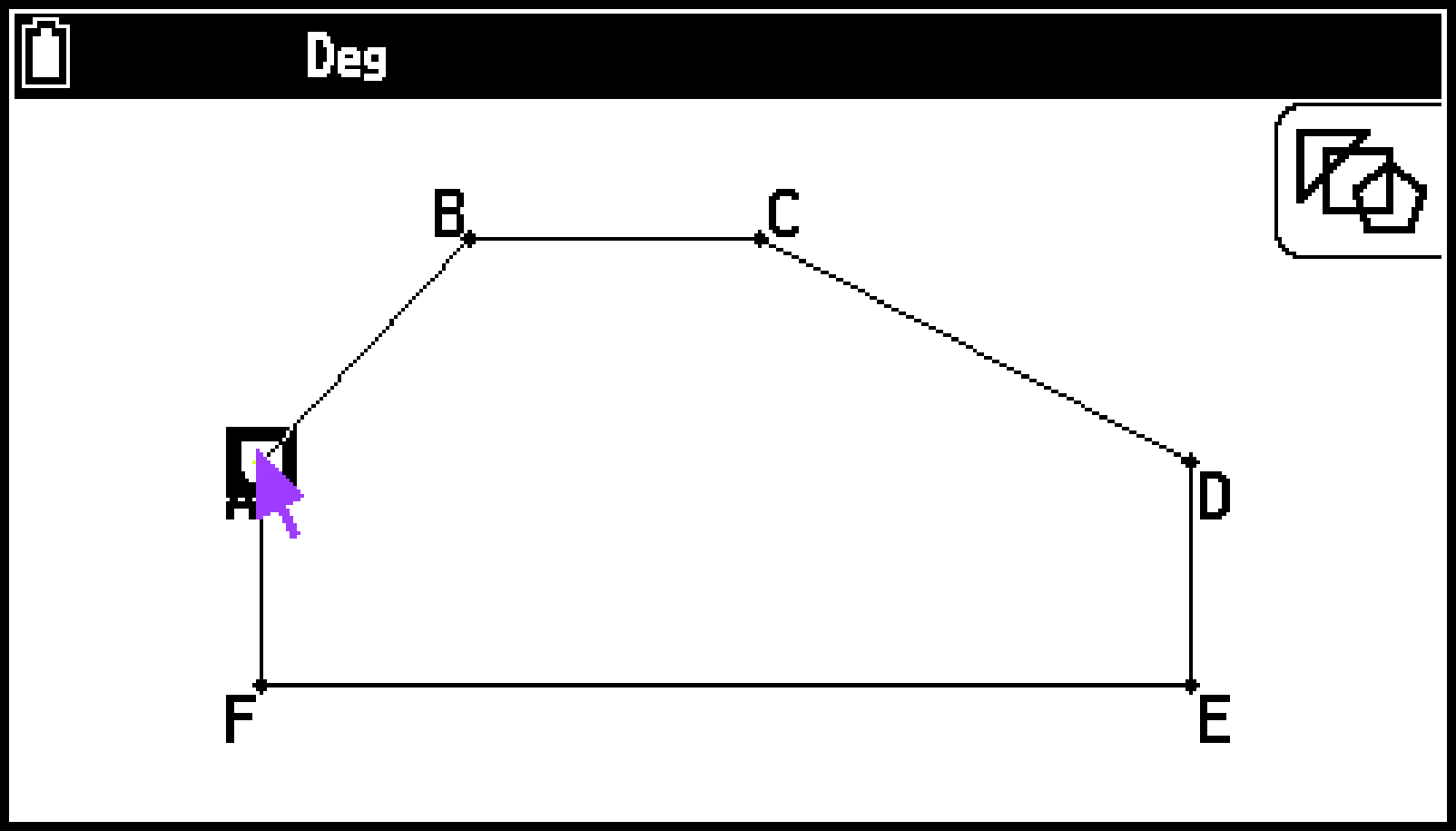

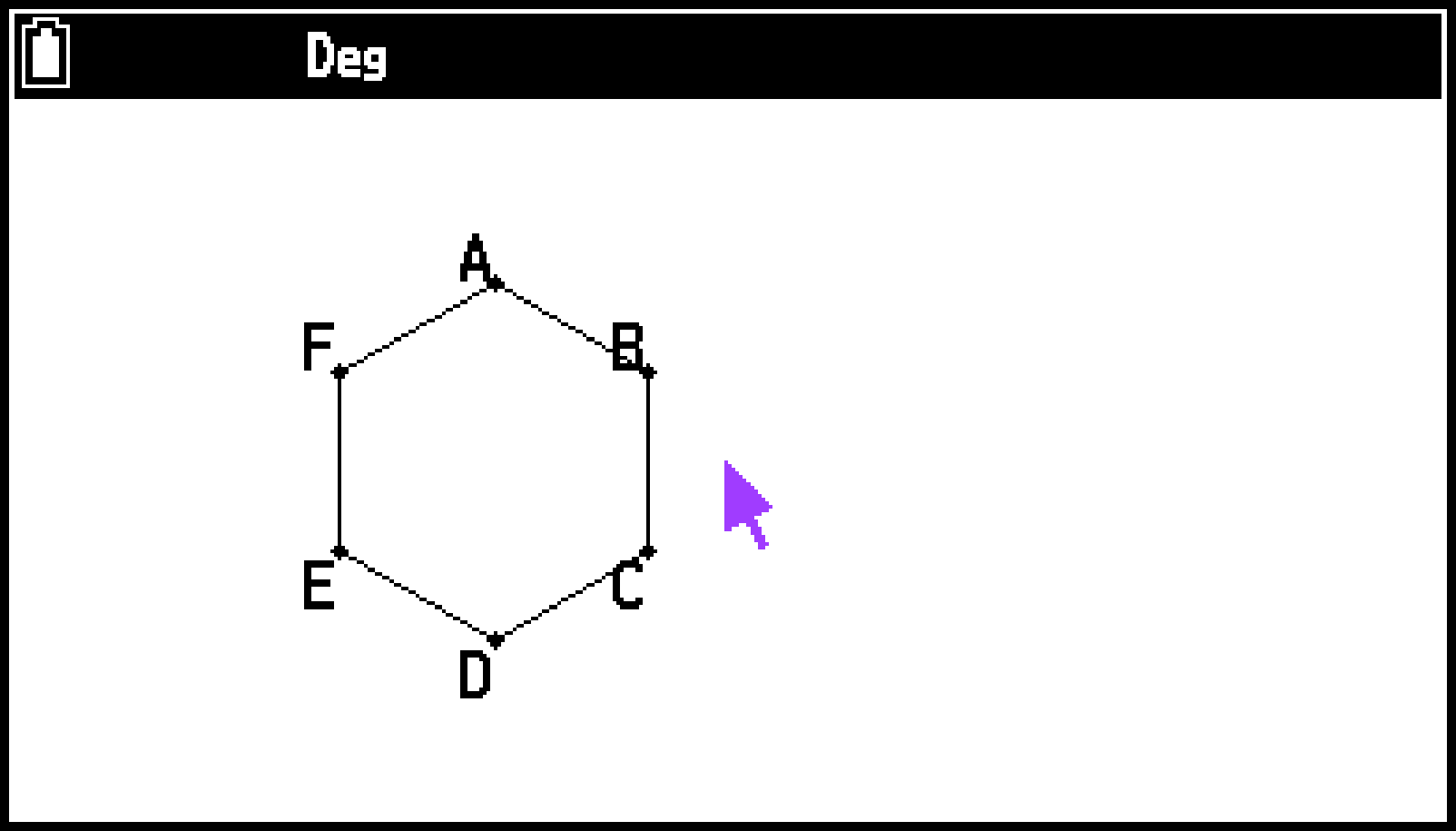

例 2: 多角形を描くには

-

T > [Draw Special] > [Polygon]を選ぶ。

-

多角形の頂点の1つにしたい位置にポインターを移動し、Oを押す。

-

多角形を完成するには、最初の頂点にポインターを移動し、Oを押す。

-

多角形ツールを解除するには、bを押す。

この操作を必要なだけ繰り返して、多角形のその他の頂点を指定します。

上記手順3の操作をせずにbを押すとその時点で作図が完了し、多角形ではなく閉じていない図形が描画されます。

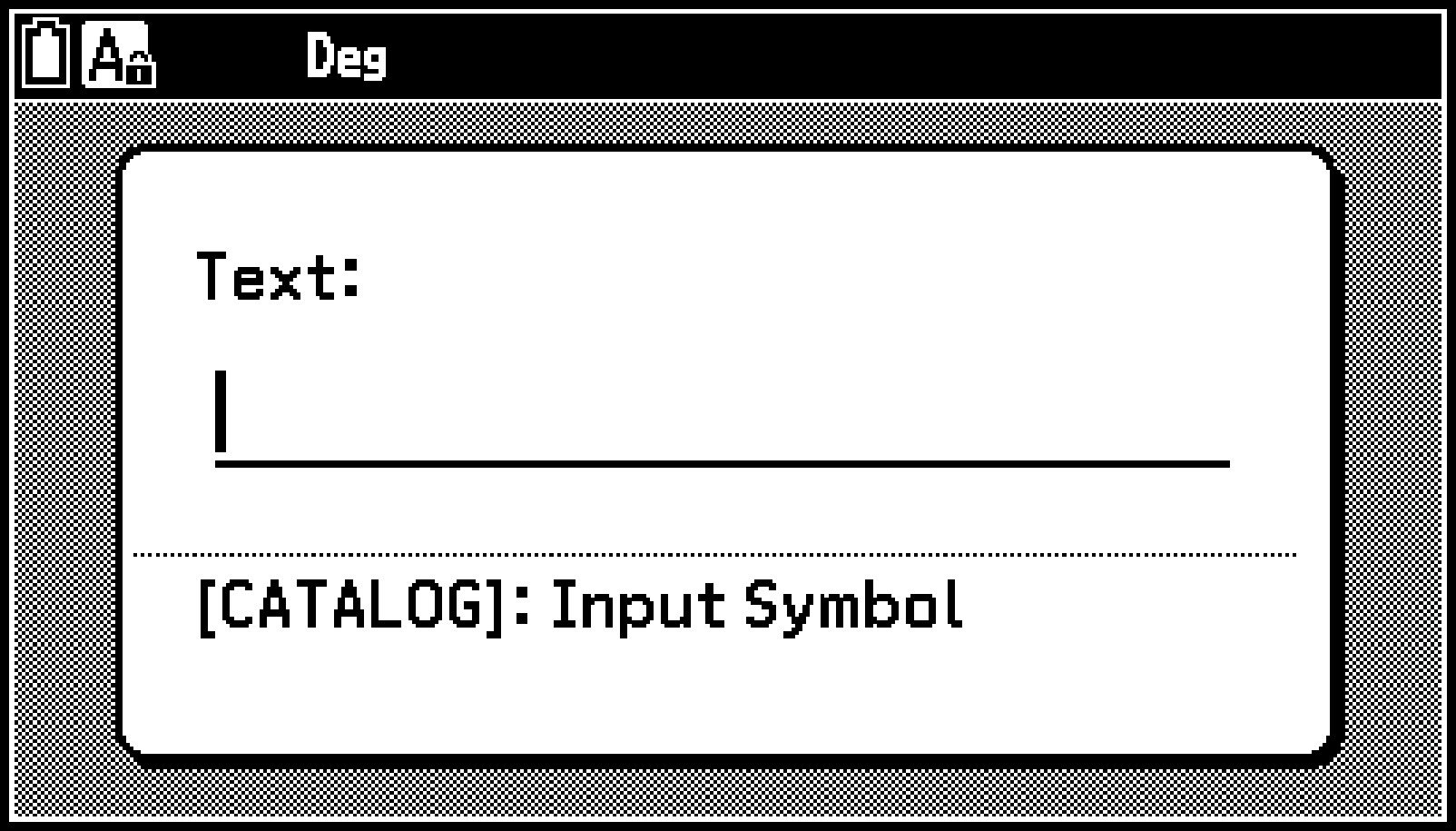

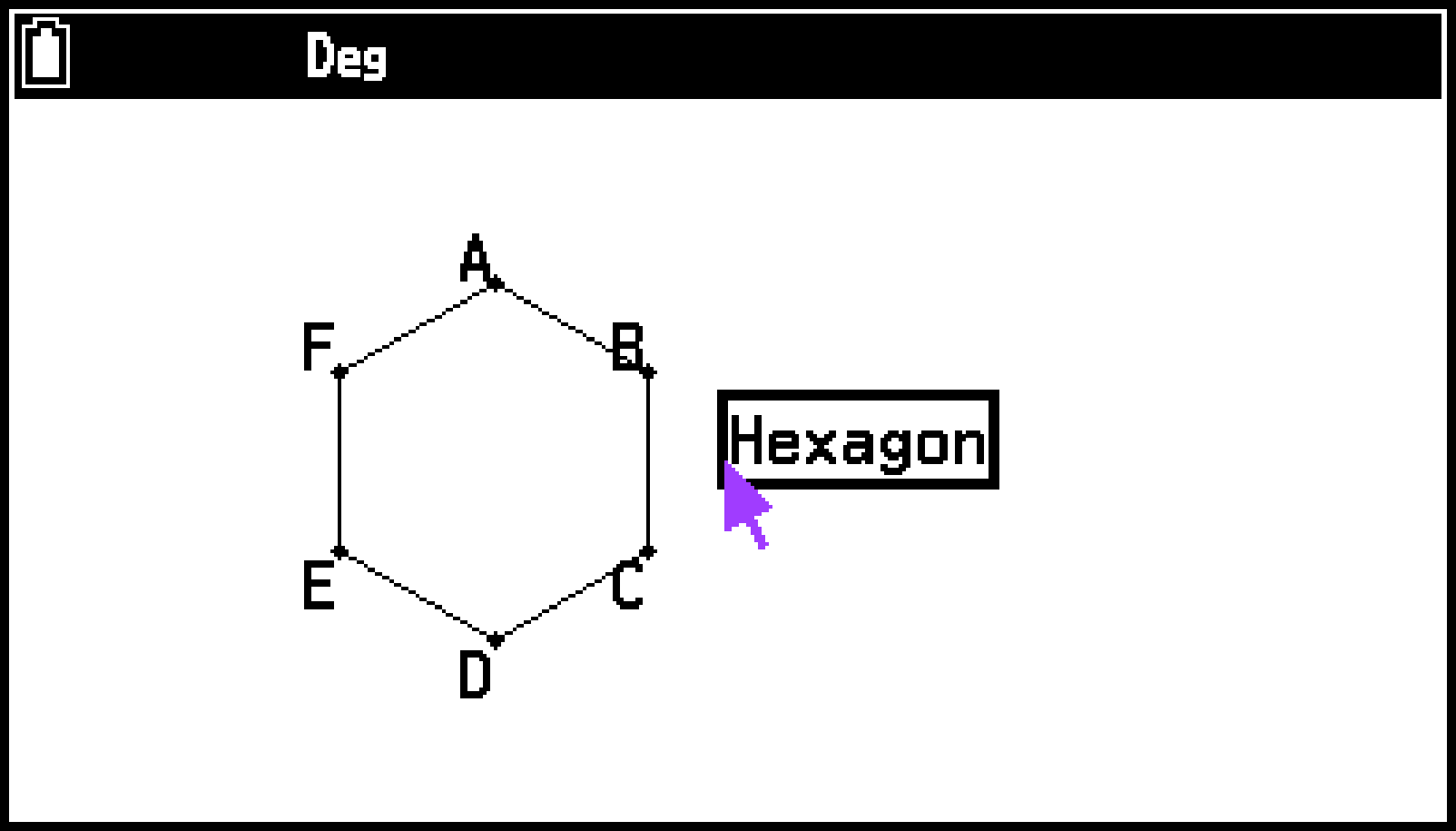

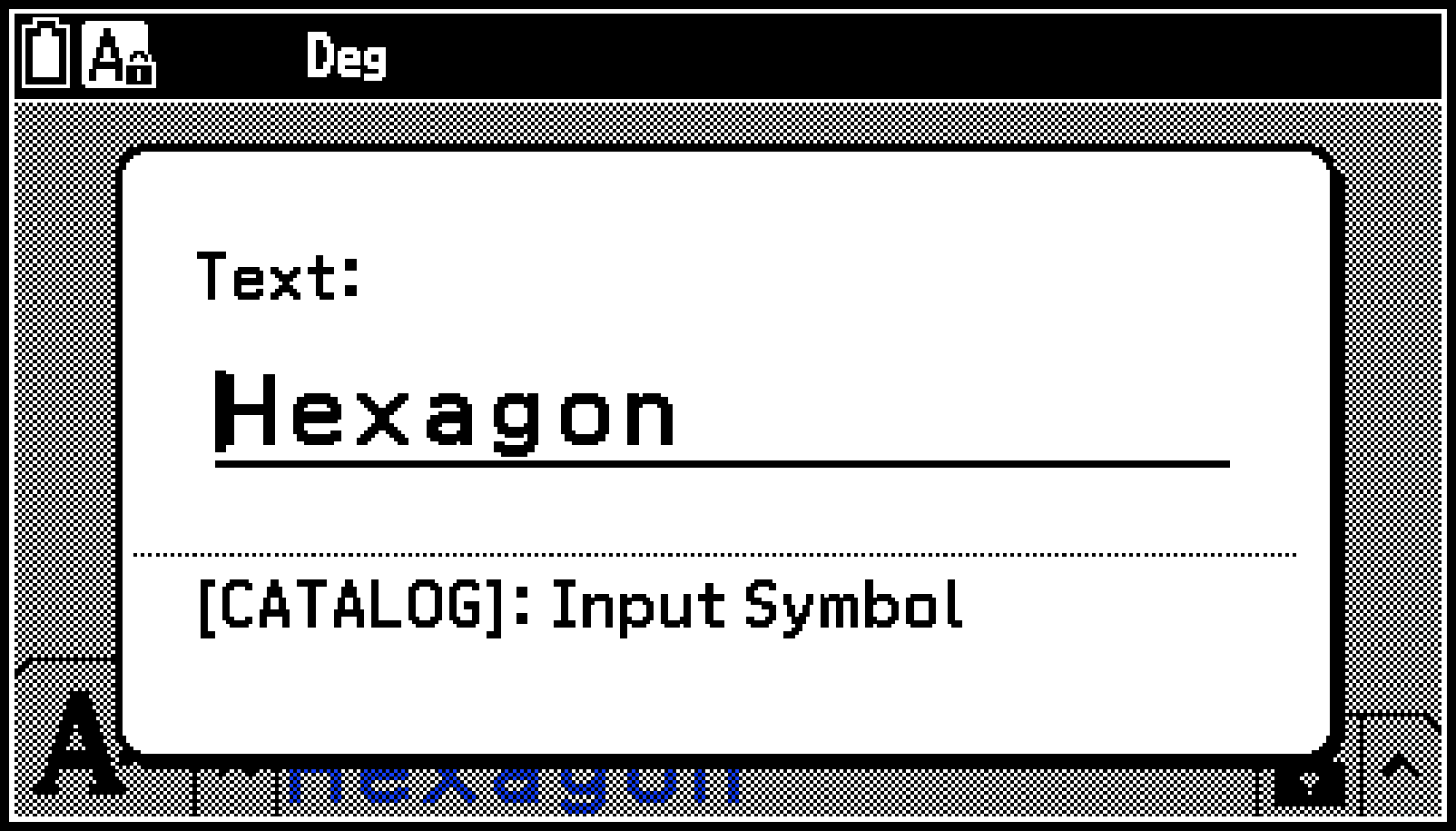

画面上にテキストを挿入する

画面上にテキストを挿入するには

-

テキストを挿入したい位置にポインターを移動する。

-

T > [Option] > [Text]を選ぶ。

-

31文字以内のテキストを入力し、Oを押す。

テキストの入力ダイアログが表示され、自動的に本機のキーがアルファロックに切り替わります。

入力したテキストが、ポインター位置に挿入されます。

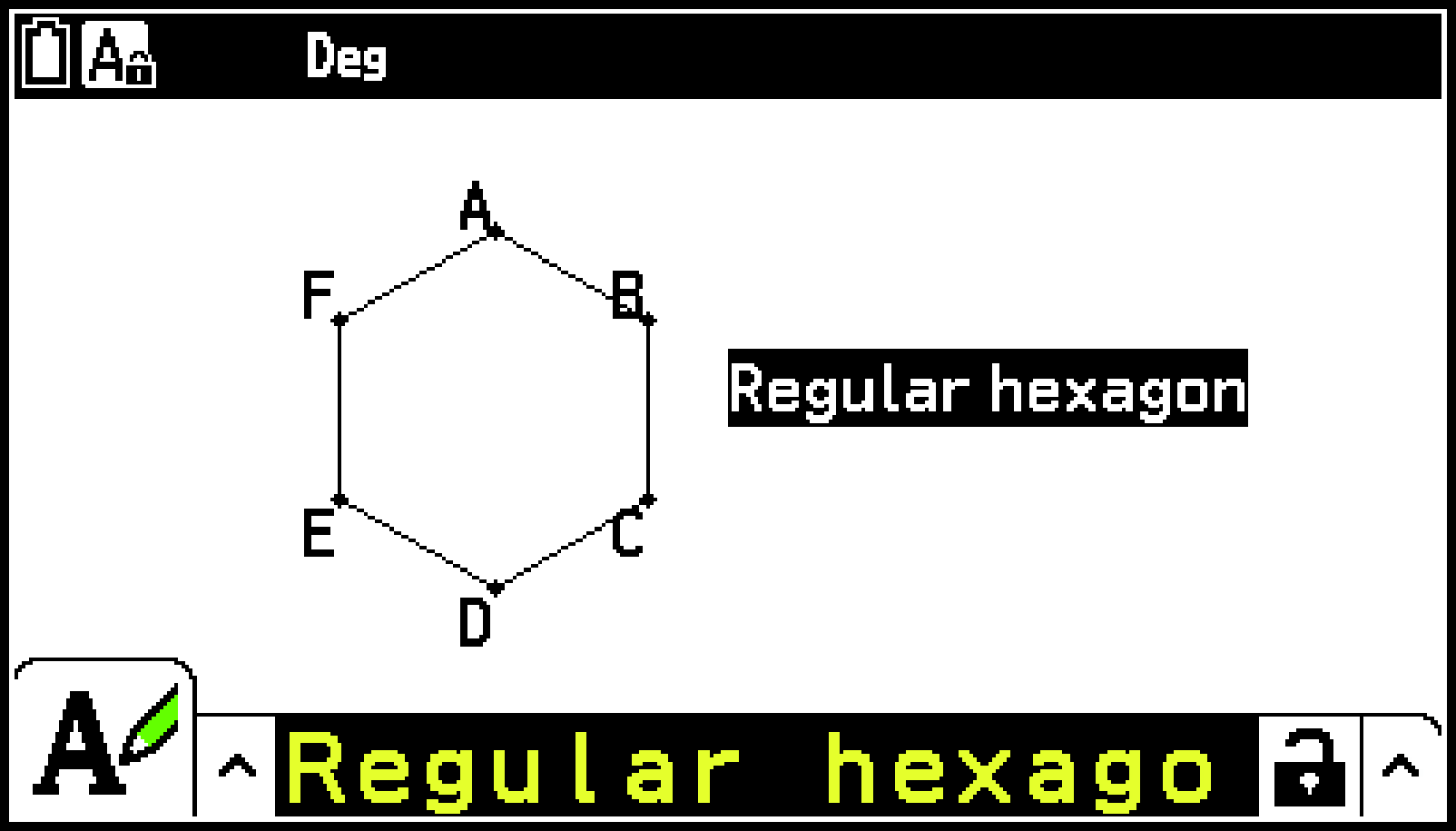

画面上のテキストを編集するには

-

編集したいテキストを選択する。

-

Vを押す。

-

Oを押す。

-

テキストを編集し、Oを押す。

-

測定ボックスを閉じるには、bを2回押す。

画面の下部に測定ボックスが表示されます。

テキストの入力ダイアログが表示されます。

編集後のテキストが画面に表示されます。

参考

測定ボックスについて詳しくは、測定ボックスを使うを参照してください。

操作を取り消す(Undo)、取り消した操作をやり直す(Redo)

直前の操作を取り消すには

取り消したい操作の実行直後に/を押すか、T > [Edit] > [Undo/Redo]を選びます。

参考

T > [Edit] > [Clear All]の操作を取り消すことはできません。また、図形の選択や選択解除の操作、T > [View]に含まれるメニュー項目の操作(View Window設定・パン・スクロール・ズームの操作)、設定の変更は、取り消すことができません。

取り消した操作をやり直すには

操作を取り消した直後に再度/を押すか、T > [Edit] > [Undo/Redo]を選びます。

図形を選択する、選択を解除する

図形の編集(移動や削除、色の変更など)をしたり、図形を使った作図(例えば線分の中点の作図)をしたりするには、図形の一部や全部を選択する必要があります。ここでは、図形の選択と選択解除のしかたを説明します。

下表の操作を開始する前に、画面の右上隅にツールアイコンが何も表示されていないことを確認してください。もし表示されている場合は、bまたはaを押してツールを解除してください。

|

これをするには: |

このように操作する: |

|---|---|

|

特定の図形を選択する |

ポインターを近づけた図形に、1つまたは複数の

必要に応じて手順2と3を繰り返すことで、他の図形を追加して選択できます。 |

|

多角形全体を選択する |

多角形の一部(頂点や辺など)に 多角形全体が選択されます。   |

|

半円全体を選択する |

上記「多角形全体を選択する」と同じ操作で選択できます。 |

|

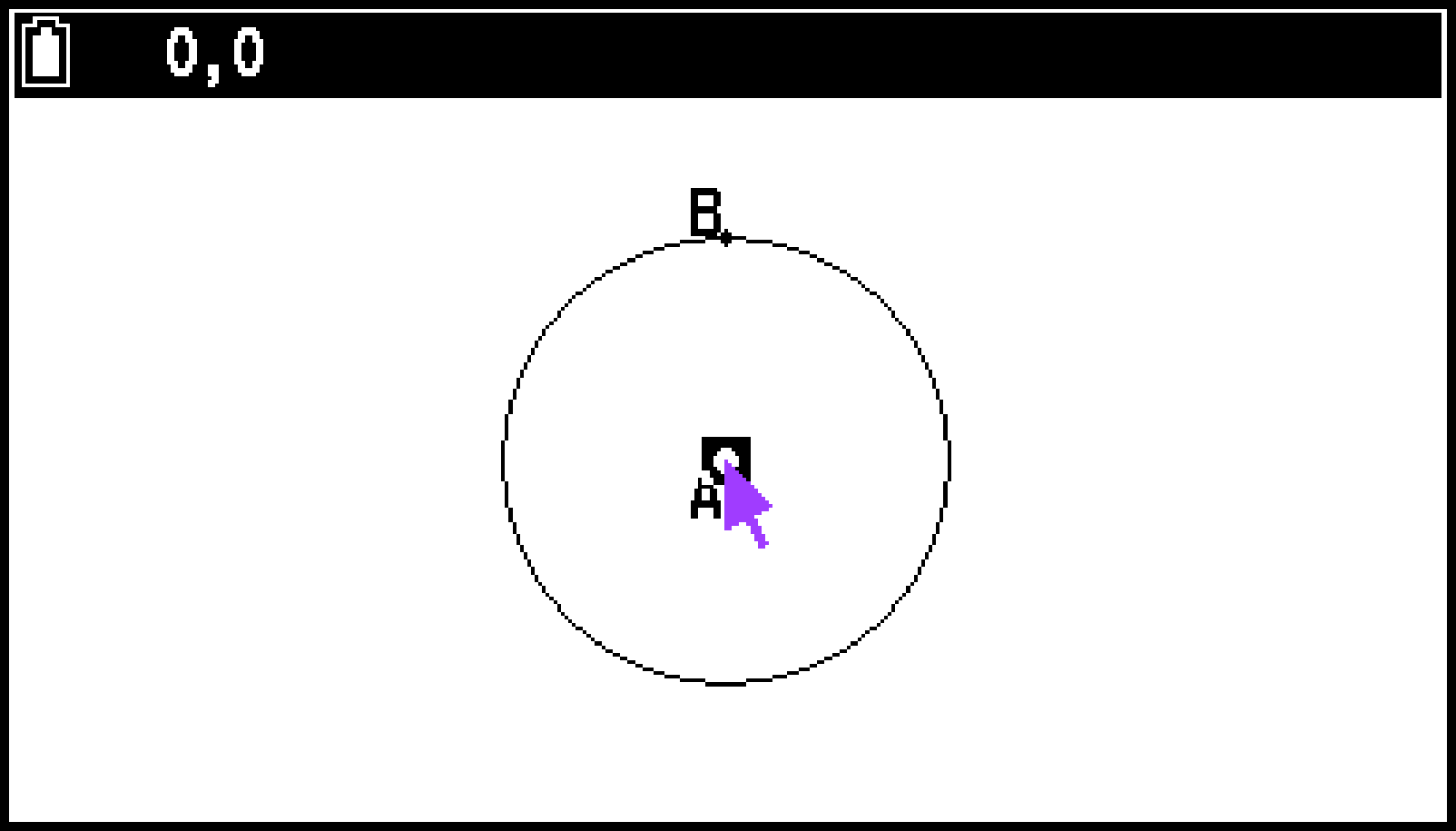

円全体を選択する |

円周上に4つの 円全体が選択されます。 |

|

特定の図形の選択を解除する |

ポインターを近づけた図形の   参考 上記と同様の操作で、全体が選択されている多角形の一部(頂点または辺)だけの選択を解除することもできます。   |

|

画面上のすべての図形を選択する |

T > [Edit] > [Select All]を選ぶ。 |

|

画面上のすべての図形の選択を解除する |

aを押すか、T > [Edit] > [Deselect All]を選ぶ。 |

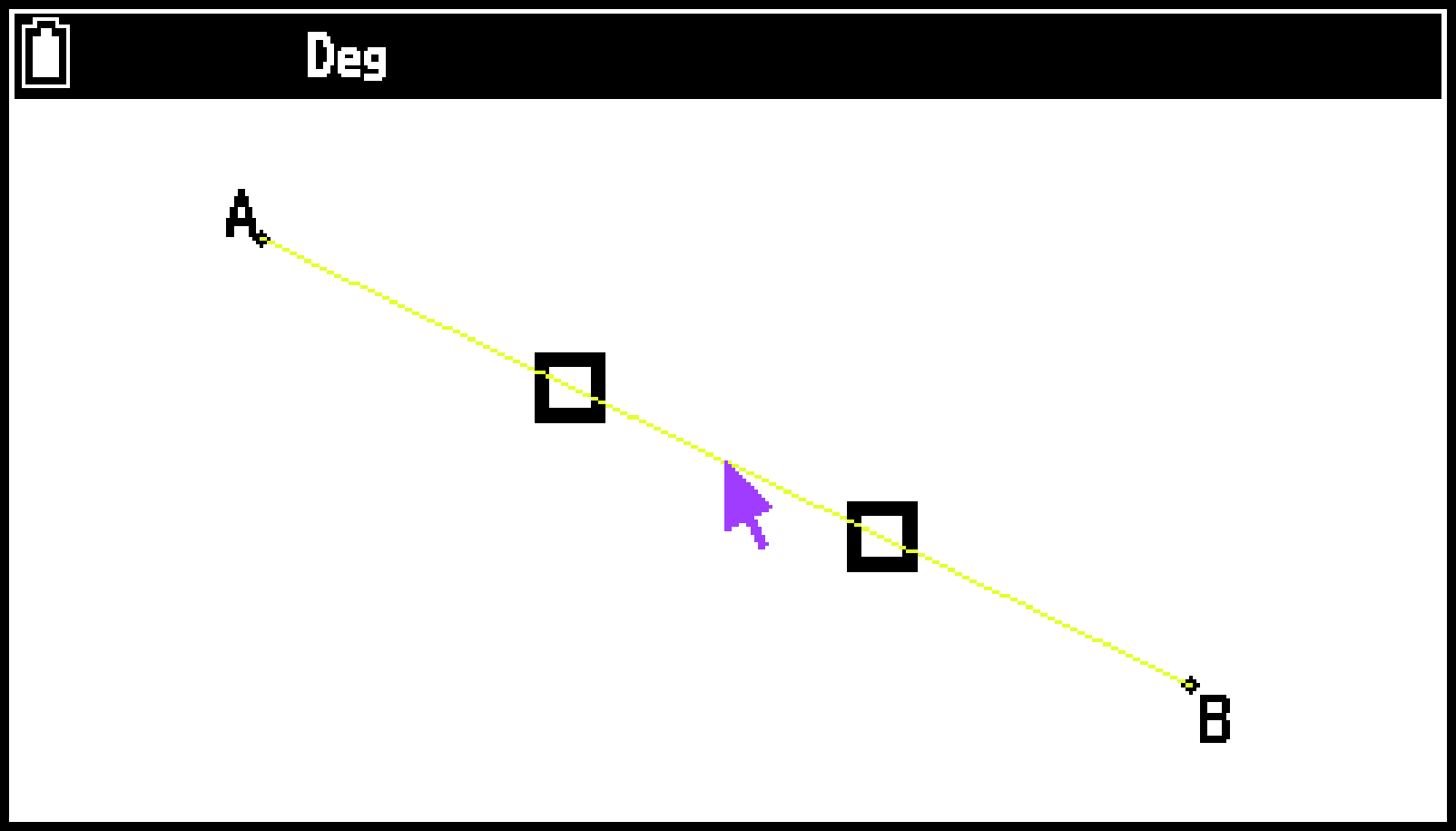

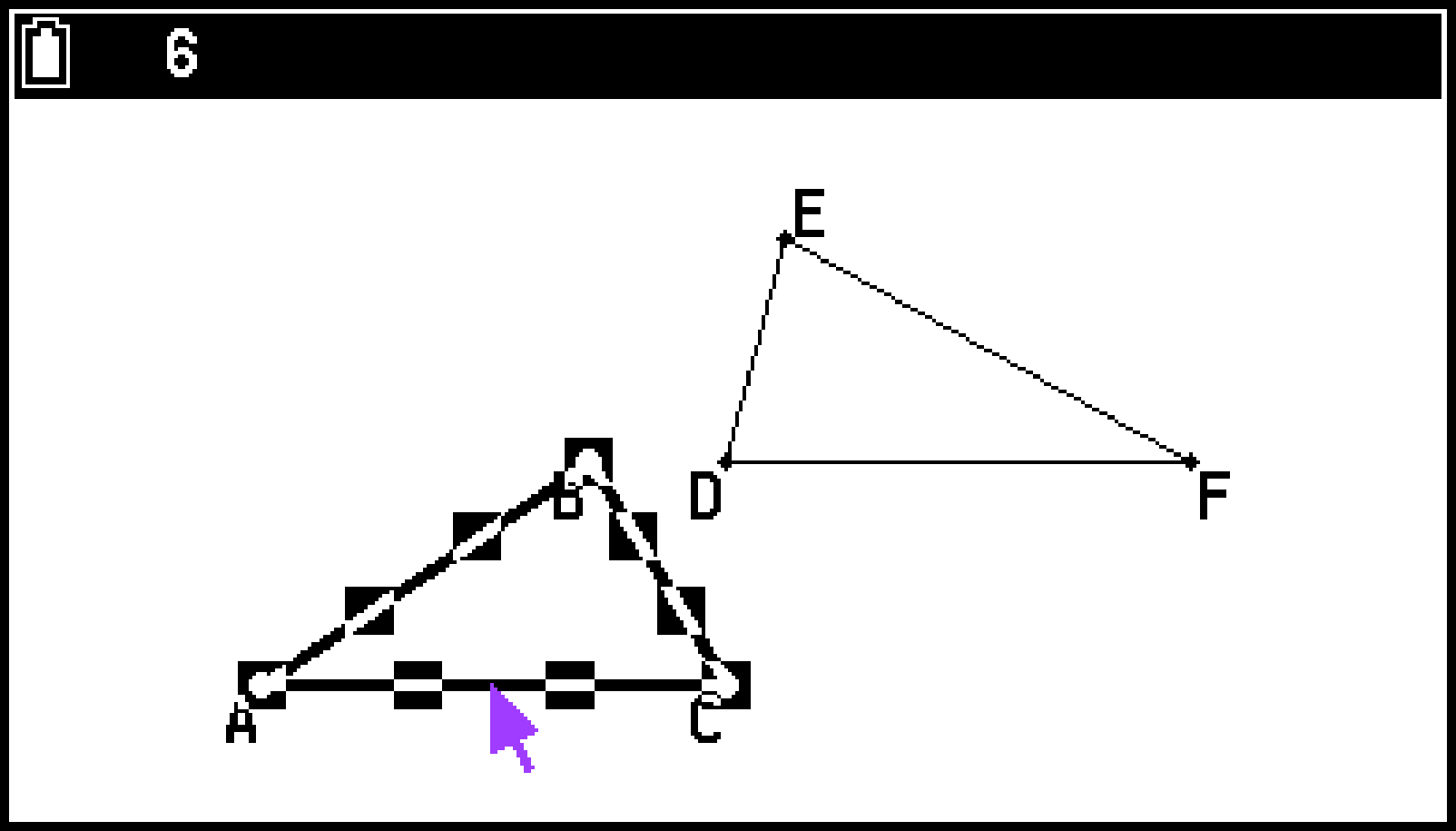

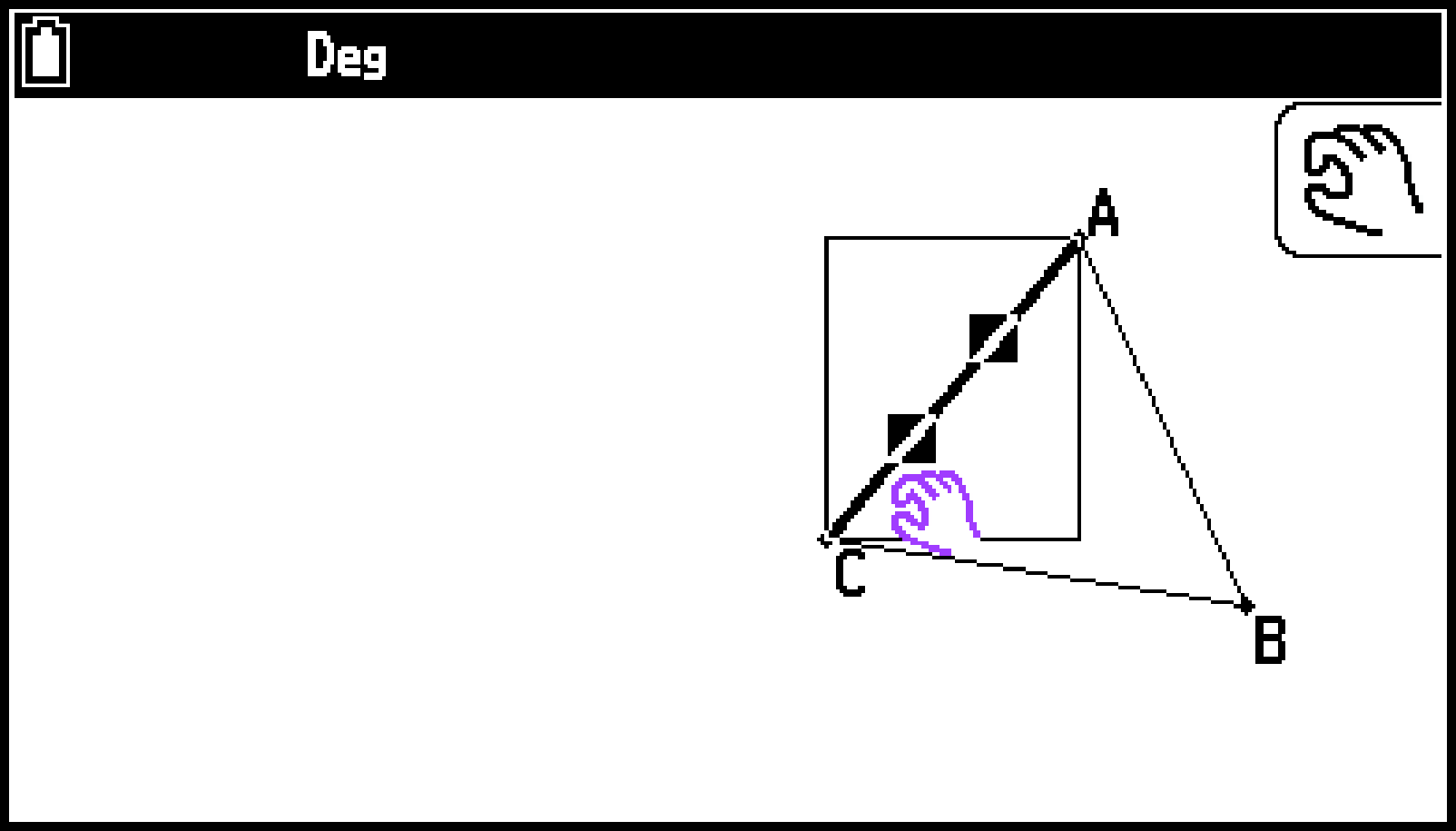

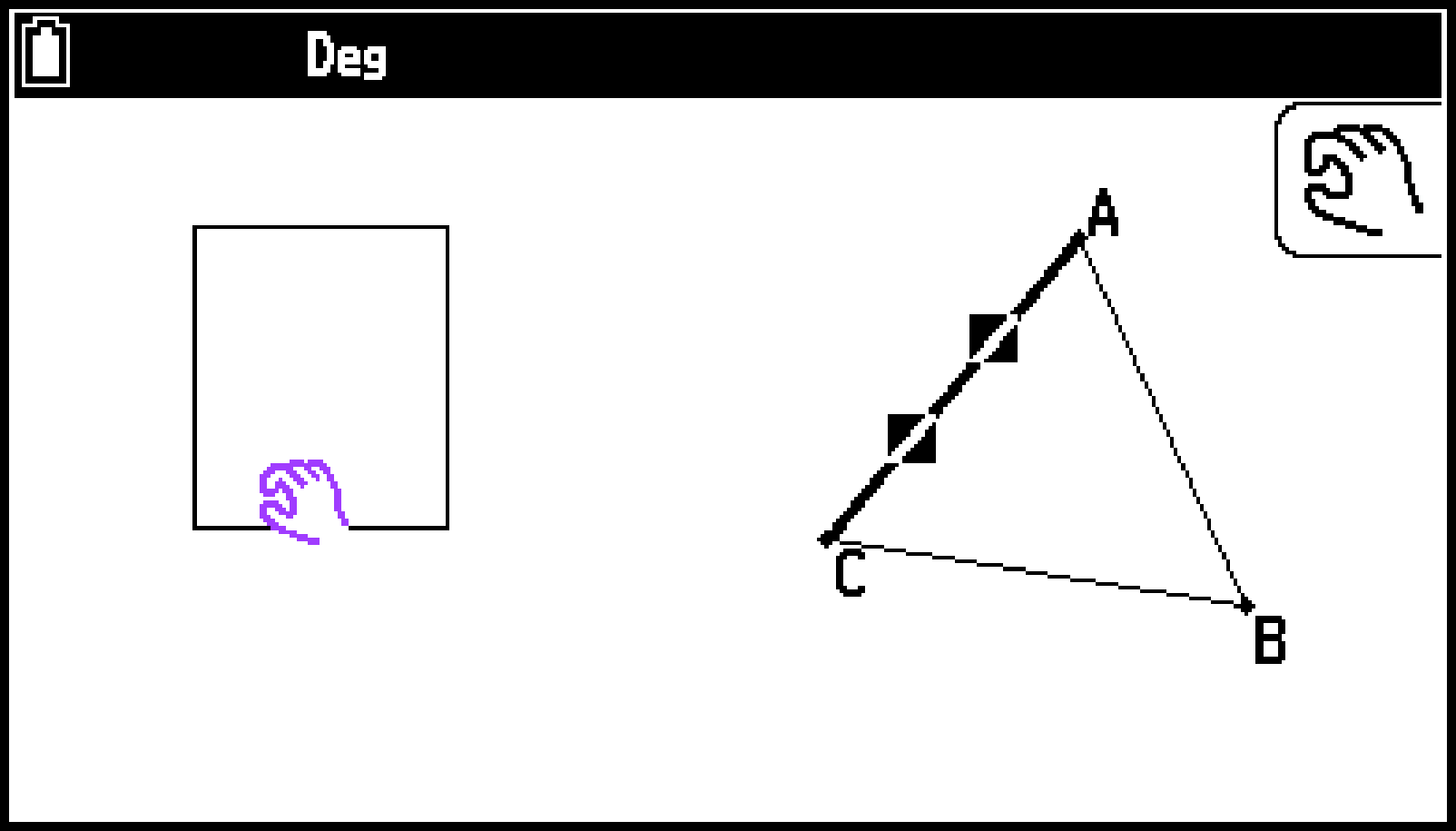

図形を移動する、削除する

図形を移動するには

-

移動したい図形を選択する。

-

Xを押す。

-

図形を移動したい方向のカーソルキーを押す。

-

現在の長方形の表示位置に図形を移動するには、Oを押す。

例えば三角形の1つの頂点だけを移動するには、その頂点を選択します。三角形の1つの辺だけを移動するには、その辺を選択します。

下記の各手順では、三角形の1つの辺を選択して移動したときの画面例を示します。

画面右肩に![]() アイコンが表示され、ポインターの形が

アイコンが表示され、ポインターの形が![]() から

から![]() に変わります。また、手順1で選択した図形全体を囲む長方形が表示されます。

に変わります。また、手順1で選択した図形全体を囲む長方形が表示されます。

参考

画面上で何も選択されていないときにXを押すと、ポインターの形が![]() に変わり、画面全体をパン(上下左右に移動)できます。

に変わり、画面全体をパン(上下左右に移動)できます。

図形を移動しようとしたときに、図形が思ったように動かない場合があります。このような場合は、いったん/を押して移動の操作を取り消し、下記を実行してから、再度移動をお試しください。

移動したくない部分をロックする(図形の測定値をロックする、ロックを解除するを参照してください)

T > [Option] > [Clear Constraint]を選んで、一度すべての制約を解除する

図形を削除するには

-

削除したい図形を選択する。

-

Iを押すか、T > [Edit] > [Delete]を選ぶ。

例えば三角形の1つの頂点だけを削除するには、その頂点を選択します。三角形の1つの辺だけを削除するには、その辺を選択します。

選択した図形が削除されます。

画面上のすべての図形を削除するには

重要!

下記の操作を実行すると、現在画面上にあるすべての図形が削除されます。この操作を取り消すことはできません。

-

T > [Edit] > [Clear All]を選ぶ。

-

表示される確認ダイアログで、[OK]を選ぶ。

参考

画面上で何も選択されていないときにaを2回押しても、すべての図形が削除されます。

図形を隠す、表示する

図形を隠すには

-

隠したい図形を選択する。

-

T > [Option] > [Hide]を選ぶ。

選択した図形が隠されます。

隠れているすべての図形を表示するには

T > [Option] > [Show All]を選びます。隠れていたすべての図形が表示されます。

図形の表示優先順位を変更する

Geometryアプリで描画した図形は、描画順に重ねられます(新しい描画が前面)。図形を前面や背面に移動するには、下記のように操作します。また、必要に応じてすべてのテキストを前面に移動することもできます。

特定の図形を前面に移動するには、T > [Properties] > [to the front]を選びます。

特定の図形を背面に移動するには、T > [Properties] > [to the back]を選びます。

すべてのテキストを前面に移動するには、T > [Properties] > [All Text]を選びます。

図形の色や線の太さを指定する

文字の色を指定するには

-

色を指定したい文字を選択する。

-

T > [Color Select] > [Char Color]を選ぶ。表示されるメニューから、希望する色を選ぶ。

-

選んだ指定を適用するには、bを押す。

点(円の中心点や多角形の頂点など)に付記されているラベルの文字色を指定したい場合は、そのラベル付きの点を選択します。

すべての図形の選択を解除するには、aを押します。

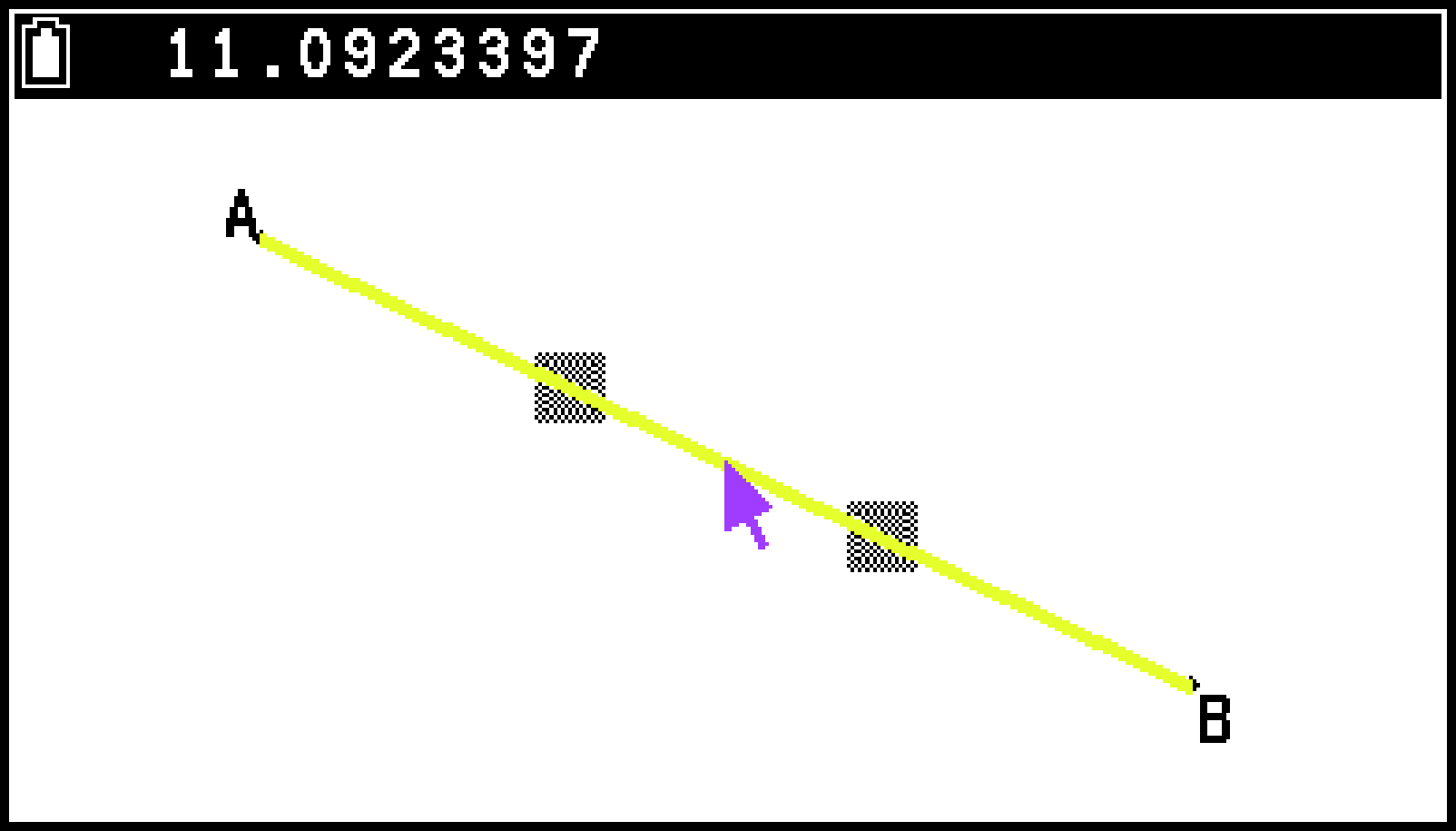

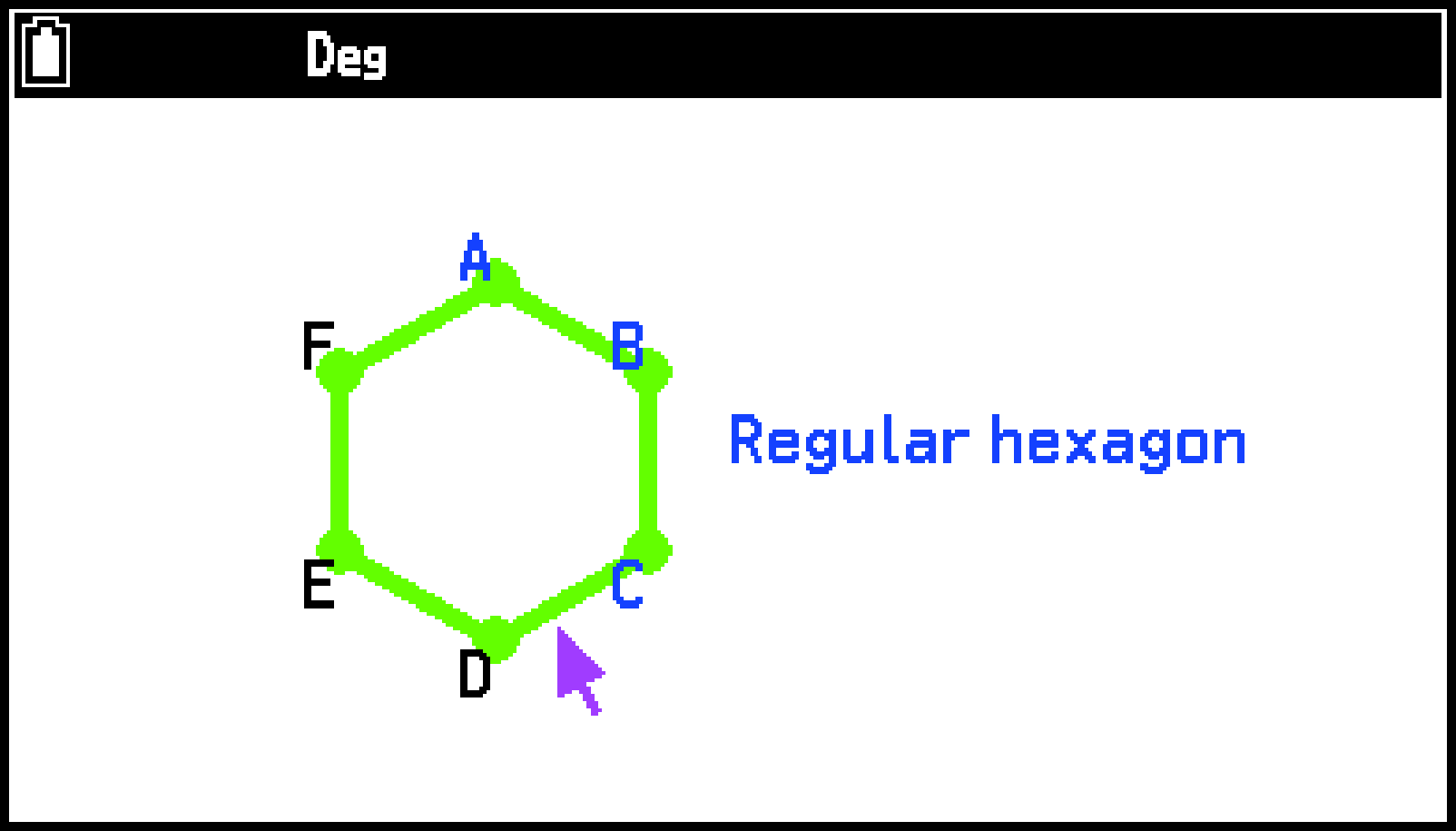

線の色と太さを指定するには

-

色と太さを指定したい線を選択する。

-

T > [Color Select] > [Line Style]を選ぶ。表示されるメニューから、希望する線の太さを選ぶ。

-

T > [Color Select] > [Line Color]を選ぶ。表示されるメニューから、希望する色を選ぶ。

-

選んだ指定を適用するには、bを押す。

多角形のすべての辺の色と太さを一括して指定したい場合は、Pを押して多角形全体を選択します(図形を選択する、選択を解除するの「多角形全体を選択する」を参照してください)。

すべての図形の選択を解除するには、aを押します。

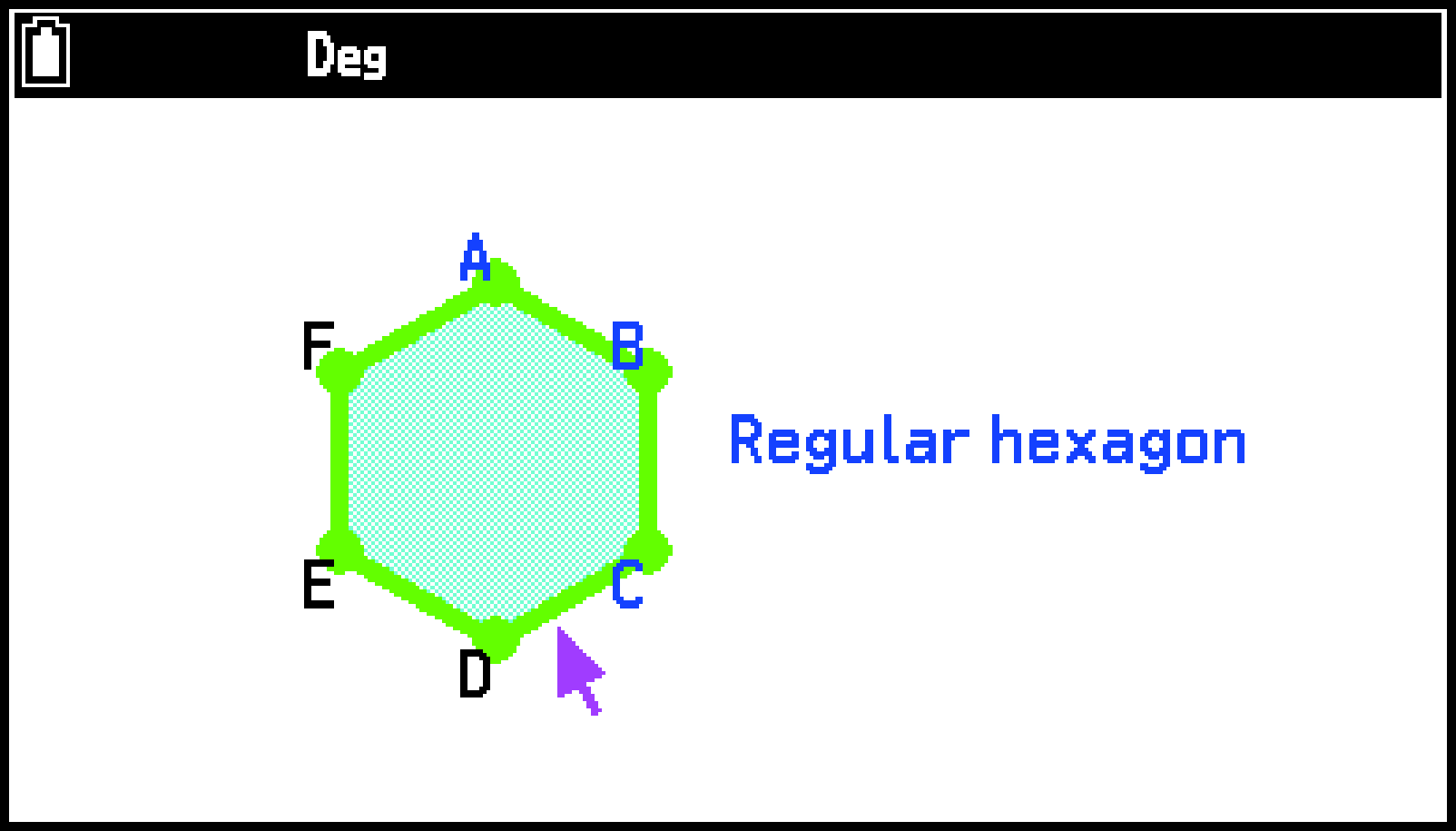

閉じた図形(多角形・円など)の塗り色と濃さを指定するには

-

塗り色と濃さを指定したい図形を選択する。

-

T > [Color Select] > [Area Color]を選ぶ。表示されるメニューから、希望する色を選ぶ。

-

T > [Color Select] > [Paint Style]を選ぶ。表示されるメニューから、“Normal”(標準)または“Lighter”(淡い)のいずれかを選ぶ。

-

選んだ指定を適用するには、bを押す。

多角形または半円を塗りつぶすには、Pを押して図形全体を選択します。円を塗りつぶすには、円周を選択します。

参考

任意の点(多角形の頂点・円の中心点・線分の端の点など)を3つ選択し、その3点で囲まれた範囲の塗り色と濃さを指定することもできます。上記の手順1で、3つの点を選択してください。

なおこの操作は、3つの点を選択した場合に限り可能です。4つ以上を選択した場合は、無効です。

Fileメニューを使う

Geometryアプリでできるファイル操作は下表のとおりです。

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

|---|---|

|

現在の描画内容をクリアして、新規ファイルを作成する |

T > [File] > [New] |

|

現在の描画内容をクリアして、Main Memory上のGeometryアプリファイルを開く |

T > [File] > [Open] > [Main Memory] |

|

現在の描画内容をクリアして、Storage Memory上の画像ファイル(.g4pまたは.g3p)*1、または背景画像付きのGeometryアプリファイル*2(g4p)を開く |

T > [File] > [Open] > [Storage Memory] |

|

現在の描画内容に名前を付けて保存する |

T > [File] > [Save As] |

|

Main Memory上のGeometryアプリファイルを削除する |

T > [File] > [Delete] > [Main Memory] |

|

Storage Memory上の画像ファイル(.g4pまたは.g3p)*1、または背景画像付きのGeometryアプリファイル*2(g4p)を削除する |

T > [File] > [Delete] > [Storage Memory] |

g4pまたはg3pファイルを開いて、Geometryアプリの描画画面の背景画像として使うことができます。g4pまたはg3pファイルを開こうとすると、“View window value is not suitable. Set initial value? ”というメッセージが表示されます。GeometryアプリのView Windowの初期設定値を使って画像ファイルを開くには、[OK]を選びます。g4p、g3pファイルについて詳しくは、Storage Memoryタブに表示されるファイルを参照してください。

詳しくは、Geometryアプリに背景画像を表示するを参照してください。

参考

Geometryアプリでファイルを新規作成するたびに、View Window設定は初期化されます。また、Settingsメニューに含まれる下記項目が、初期設定(カッコ内の値)に戻ります。

Angle (Degree)

Angle Unit (On)

Length Unit (Off)

Grid (Off)

Grid Space (1)

Axes (Off)

Geometryアプリに背景画像を表示する

Geometryアプリで画像ファイル(.g4pまたは.g3p)を開き、背景画像として使うことができます。開いた画像ファイル上で作図し保存すると、Geometryアプリのデータが画像と一緒にg4p形式で保存されます。

参考

保存したg4pファイル上のGeometryアプリデータ(アプリで描画した図形)は、後で編集できます。ただし、一度g4pファイルに保存すると、そのファイルの背景画像を変更したり、削除したりすることはできません。

背景画像の透明度を調整するには(Fade I/O)

この操作は、グラフウインドウに16-bitカラーの背景画像を表示しているときに限り可能です。

-

T > [Properties] > [Fade I/O]を選ぶ。

-

lまたはrを使って、背景画像の透明度を調整する。

-

調整が済んだら、Oを押す。

Viewメニューを使う

Viewメニューには、描画画面の表示範囲を調節するためのメニュー項目が含まれています。

表示範囲を数値で指定する、または初期設定に戻す(View Window)

表示範囲を上下左右に動かす(Pan、Scroll)

表示範囲を拡大・縮小する(Zoom Box、Zoom In、Zoom Out、Zoom to Fit)

描画画面の表示範囲を指定する(View Window)

View Window(ビューウインドウ)メニューを使うと、画面の左端(X Minimum)と右端(X Maximum)の座標値を指定できます。軸の長さは自動的に軸:軸 = 1:2となるように設定されますが、軸の画面中央位置(Y Middle)を指定できます。

描画画面の表示範囲を指定するには

-

T > [View] > [View Window]を選ぶ。

-

X Minimum、X Maximum、Y Middleの値をそれぞれ入力する。

-

設定が済んだら

を選び、Oを押す。

を選び、Oを押す。

View Windowメニューが表示されます。

すべての設定を初期値に戻すには、[Pre-set Windows] > [Initialize]を選びます。

手順3の代わりにbを押すと、変更した設定は反映されずに、View Windowメニューが閉じます。

スクロールやパンを使って画面の表示範囲を動かす

画面内の1点をつかんで表示範囲を動かす(画面をパンする)には

-

T > [View] > [Pan]を選ぶ。

-

ポインターを画面上のつかみたい位置に移動し、Oを押す。

-

が表示されているときに、カーソルキーを使って希望する方向に表示範囲を動かす。

が表示されているときに、カーソルキーを使って希望する方向に表示範囲を動かす。 -

パンモードを解除するには、bを押す。

画面右肩に![]() (パンモード)アイコンが表示されます。

(パンモード)アイコンが表示されます。

ポインターの形が![]() から

から![]() に変わります。

に変わります。

パンモード中にOを押すたびに、ポインターの形が![]() と

と![]() の間で切り替わります。ポインターの形が

の間で切り替わります。ポインターの形が![]() のときは、カーソルキーを使ってポインターだけを移動できます。ポインターの形が

のときは、カーソルキーを使ってポインターだけを移動できます。ポインターの形が![]() のときは、カーソルキーを押すと画面の表示範囲が動きます。

のときは、カーソルキーを押すと画面の表示範囲が動きます。

画面をスクロールするには

-

.を押すか、T > [View] > [Scroll]を選ぶ。

-

カーソルキーを使って、画面を希望する方向にスクロールする。

-

スクロールモードを解除するには、bを押す。

画面右肩に![]() (スクロールモード)アイコンが表示されます。このとき、ポインターは画面から消えます。

(スクロールモード)アイコンが表示されます。このとき、ポインターは画面から消えます。

ズームを使う

ズームボックスで囲んだ範囲を拡大するには

-

T > [View] > [Zoom Box]を選ぶ。

-

拡大表示したい範囲の一端にポインターを移動し、Oを押す。

-

拡大表示したい範囲の別の一端に向かってポインターを移動する。

-

拡大する範囲を決めたら、Oを押す。

画面右肩に![]() アイコンが表示されます。

アイコンが表示されます。

ポインターの移動に従って、ズームボックス(選択範囲を示す長方形)が表示されます。

ズームボックスの範囲内が、画面全体に収まるように拡大表示されます。

表示をズームイン・ズームアウトするには

表示を現在の2倍の大きさにズームインするには、+を押すか、T > [View] > [Zoom In]を選びます。

表示を現在の半分の大きさにズームアウトするには、-を押すか、T > [View] > [Zoom Out]を選びます。

内容が画面内に収まるようにズームを調節するには

Fを押すか、T > [View] > [Zoom to Fit]を選びます。

現在の描画内容が画面内に収まるように、拡大または縮小されます。

参考

T > [Draw Special] > [Function f()]を使って描画したグラフに対して、上記の操作は適用されません。

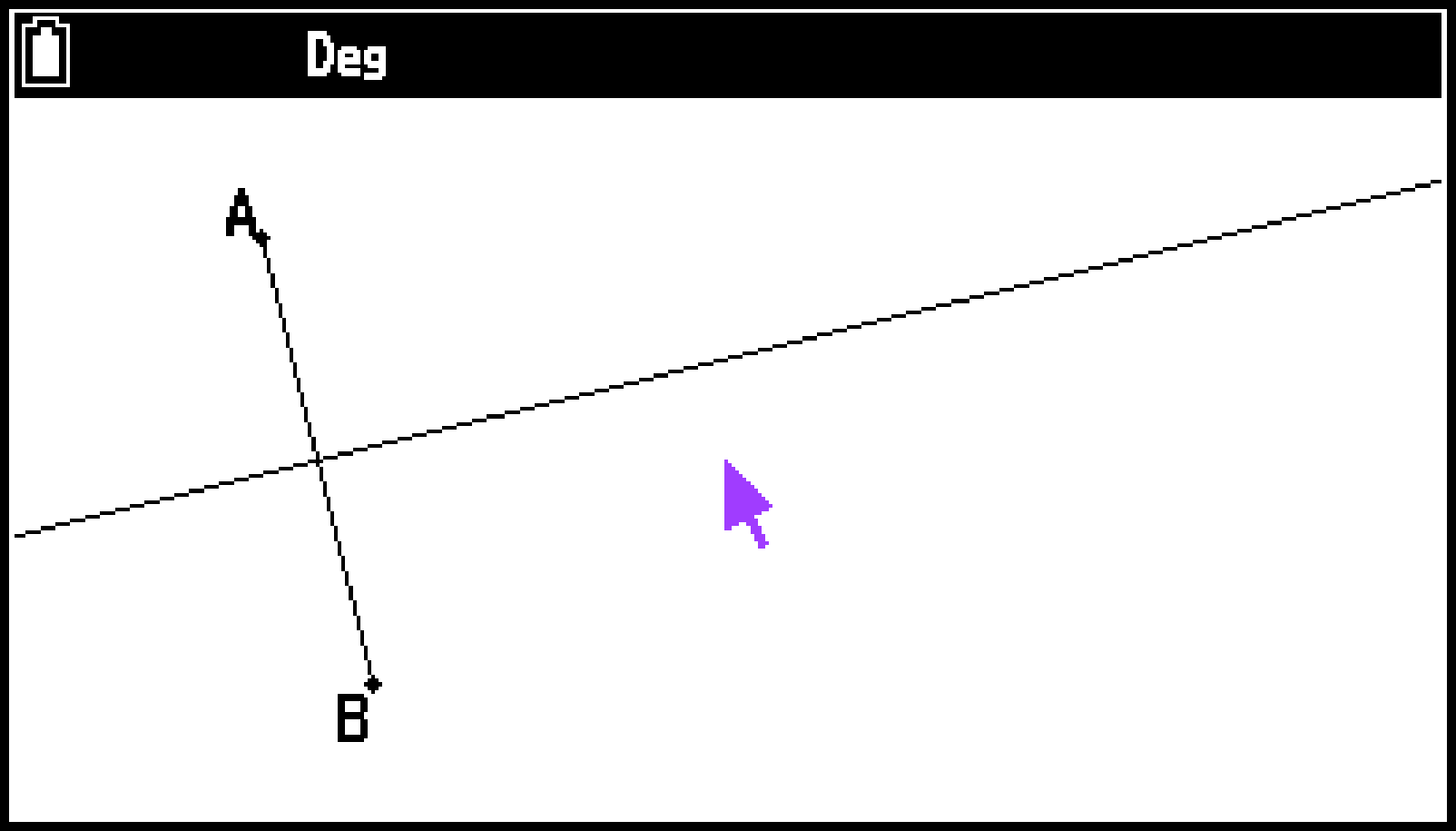

Construct(作図)メニューを使う

Constructメニューを使うと、描画済みの図形に基づいた、下表のような作図ができます。

|

これを作図するには: |

下記の1つまたは2つの図形を選択し: |

T > [Construct]を選び、続いてこれを選ぶ: |

|---|---|---|

|

垂直二等分線 |

1つの線分、多角形の1辺、または2つの点*1 |

[Perpendicular Bisector] |

|

|

|

|

垂線 |

1つの点*1に加えて、次の図形のいずれか1つ: 線分、直線、多角形の1辺 |

[Perpendicular Line] |

|

|

|

|

中点 |

1つの線分、多角形の1辺、または2つの点*1 |

[Midpoint] |

|

|

|

|

交点 |

次の図形のいずれか2つ(同じ図形2つでも可): 線分*2、直線、半直線、ベクトル、多角形の1辺、円、円弧 |

[Intersection Point] |

|

|

|

|

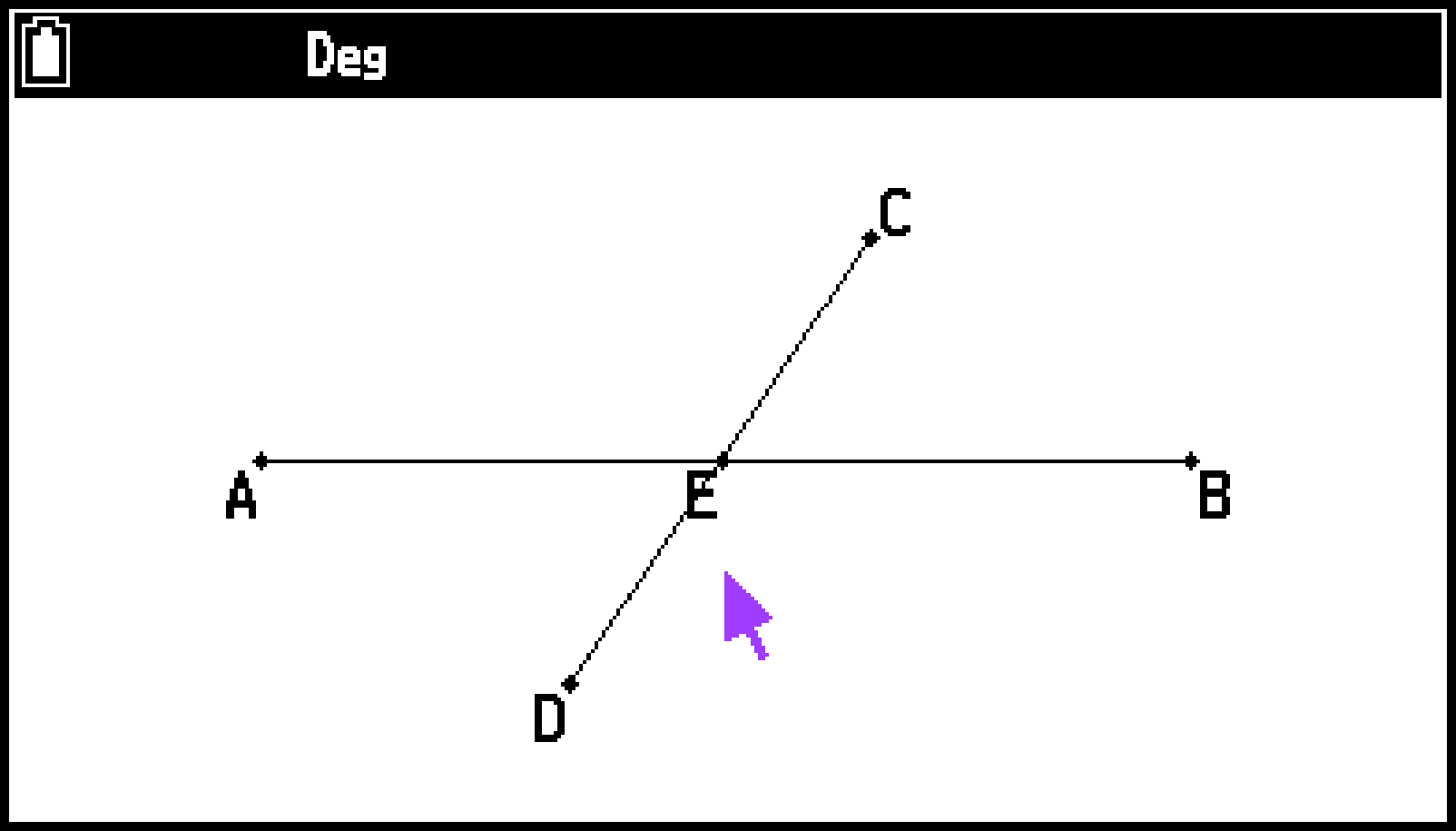

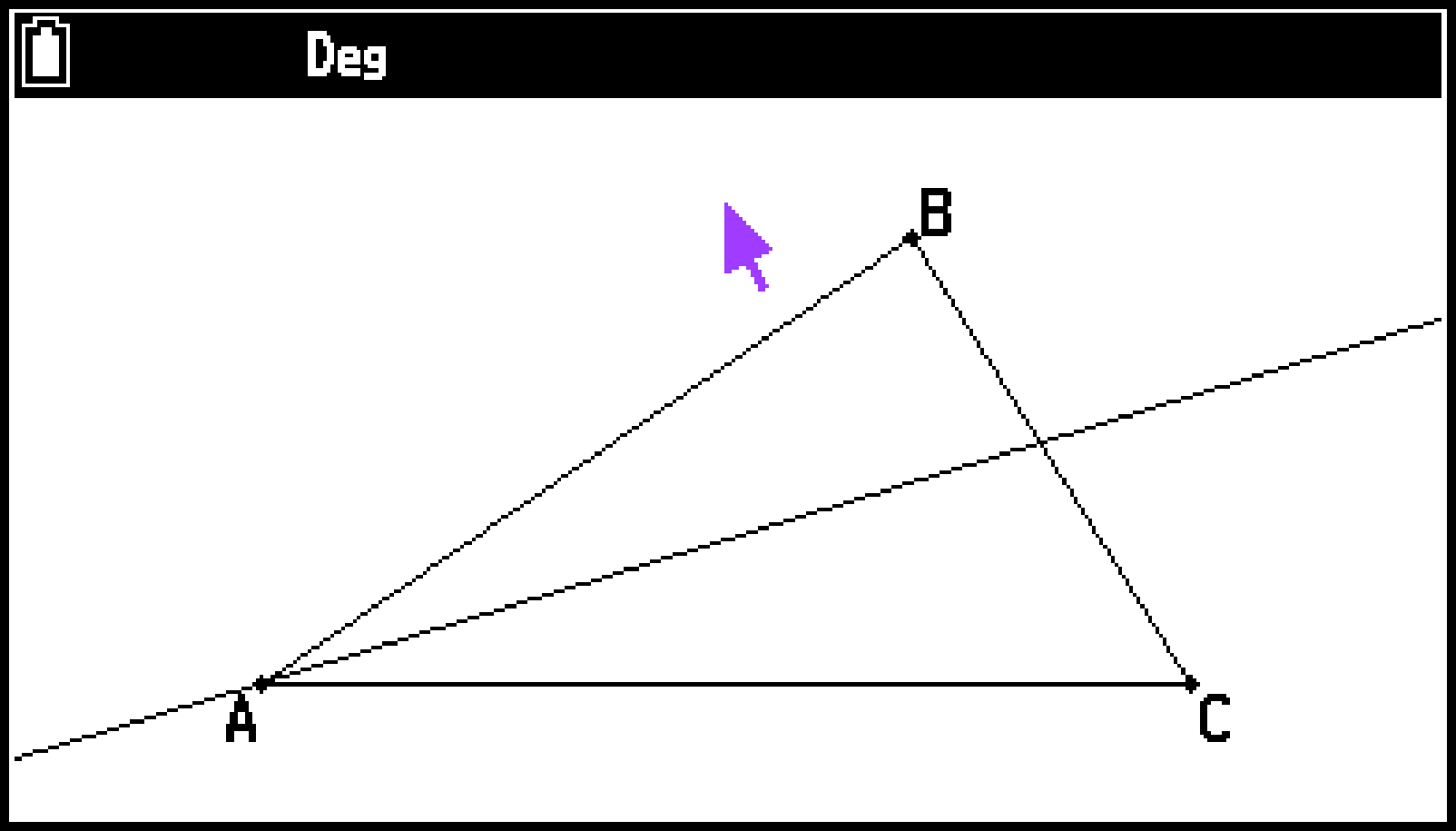

角の二等分線 |

次の図形のいずれか2つ(同じ図形2つでも可): 線分、直線、半直線、ベクトル、多角形の1辺 |

[Angle Bisector] |

|

|

|

|

平行線 |

1つの点*1に加えて、次の図形のいずれか1つ: 線分、直線、半直線、ベクトル、多角形の1辺 |

[Parallel Line] |

|

|

|

|

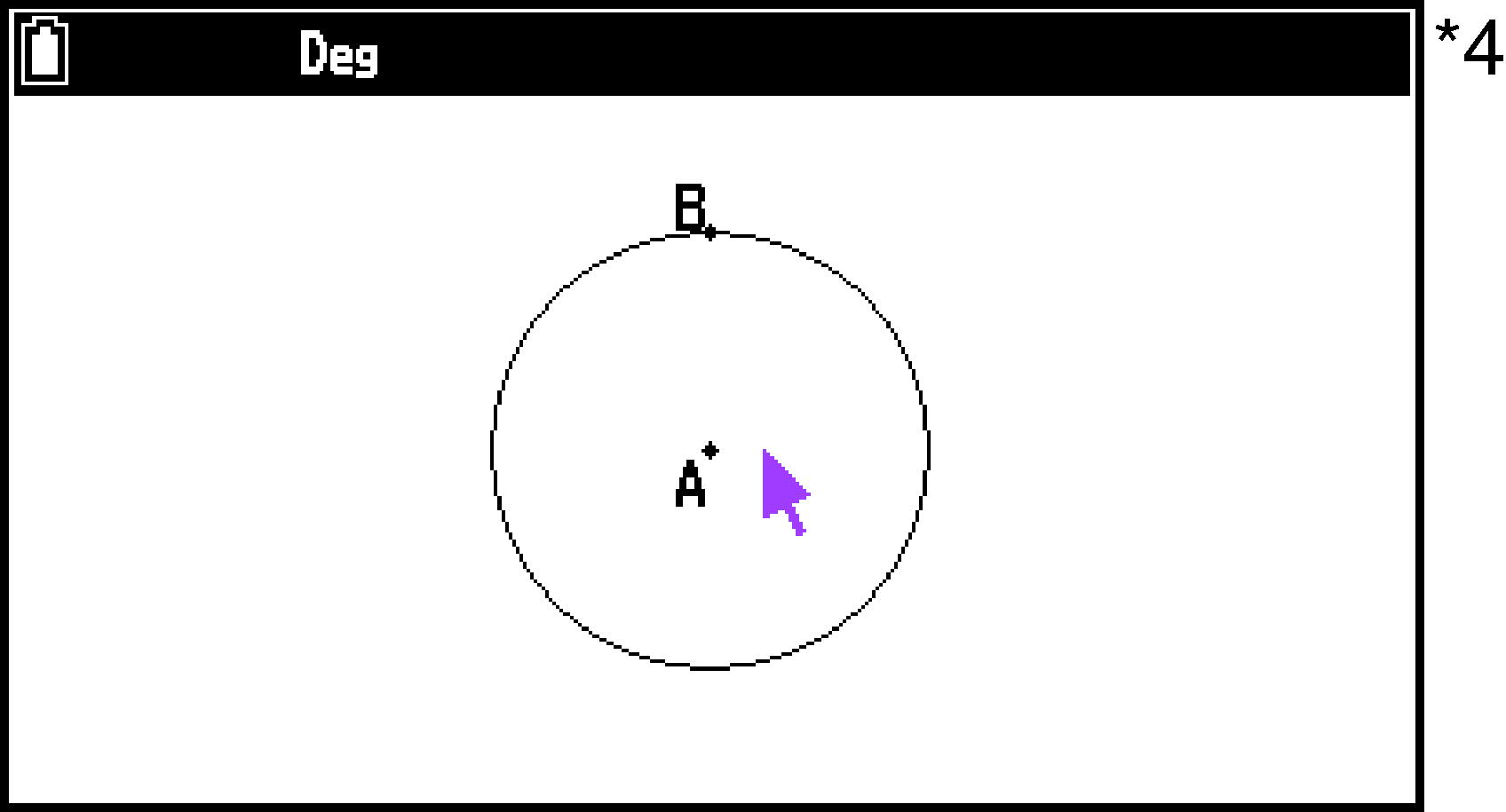

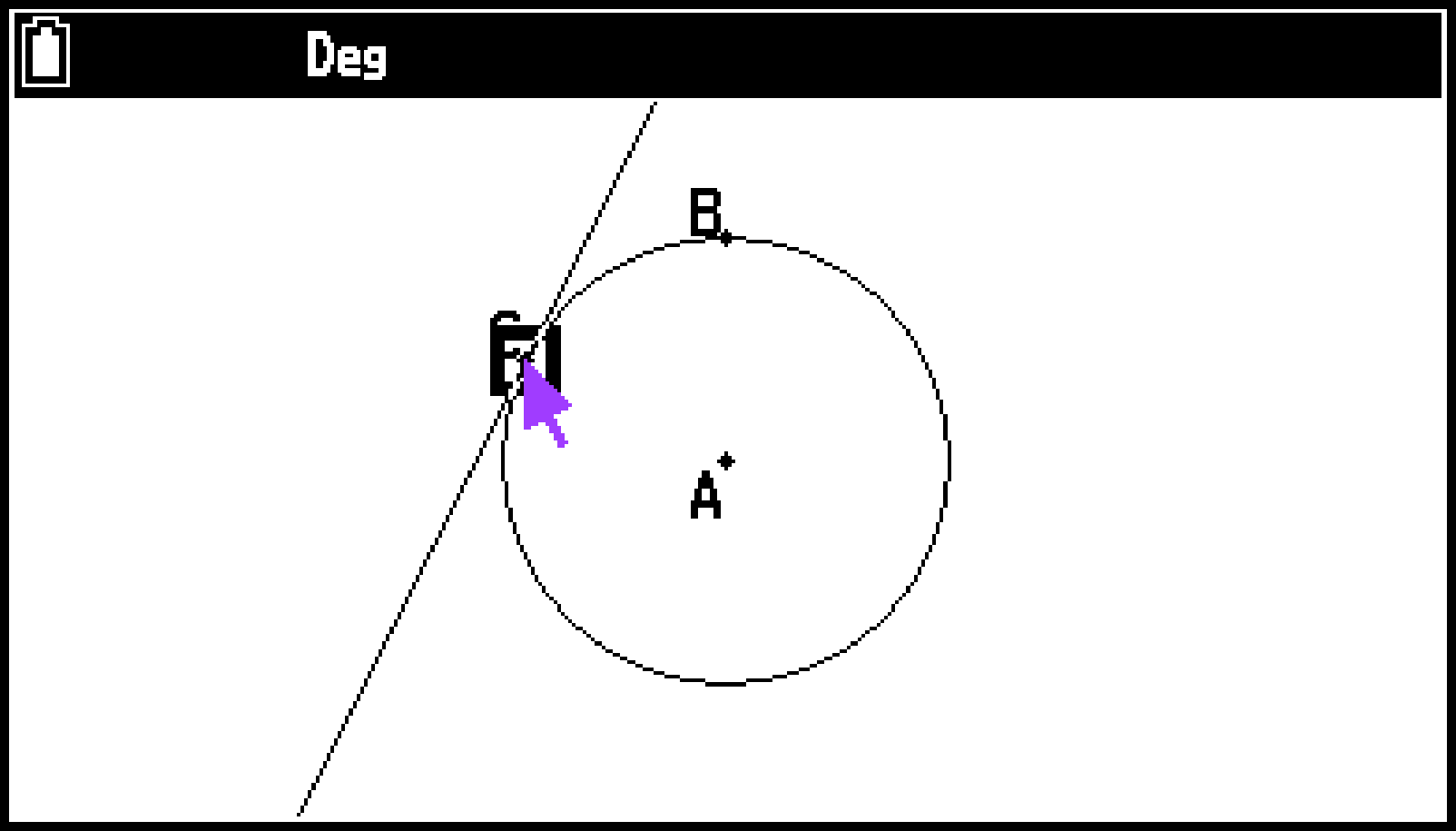

接線 |

1つの円、半円、円弧、または関数式グラフ*4 |

[Tangent] |

|

|

多角形の頂点や円の中心点など、図形を構成する点でも構いません。

交わる箇所のない2つの線分を選択して実行した場合は、2線分を延長したときに交わる位置に交点が作成されます。

選択していた線分、直線、半直線または多角形の1辺と、描画された平行線の両方に、平行を表す記号(>)が表示されます。

接線を描画する場合に限り、先に図形を選択する必要はありません。T > [Construct] > [Tangent]を選んだあとで、接線を描画したい図形上の1点にポインターを移動し、Oを押します。

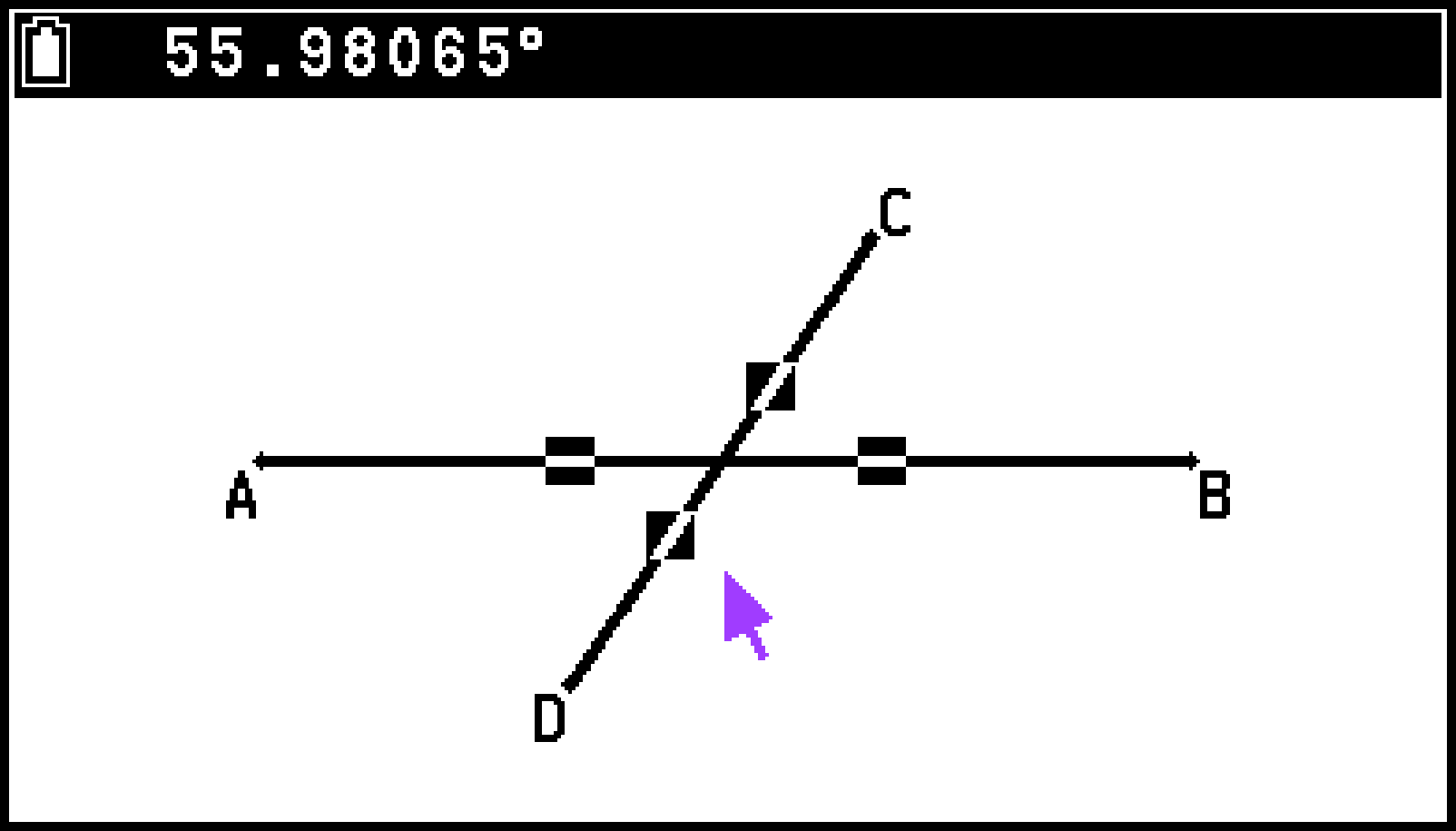

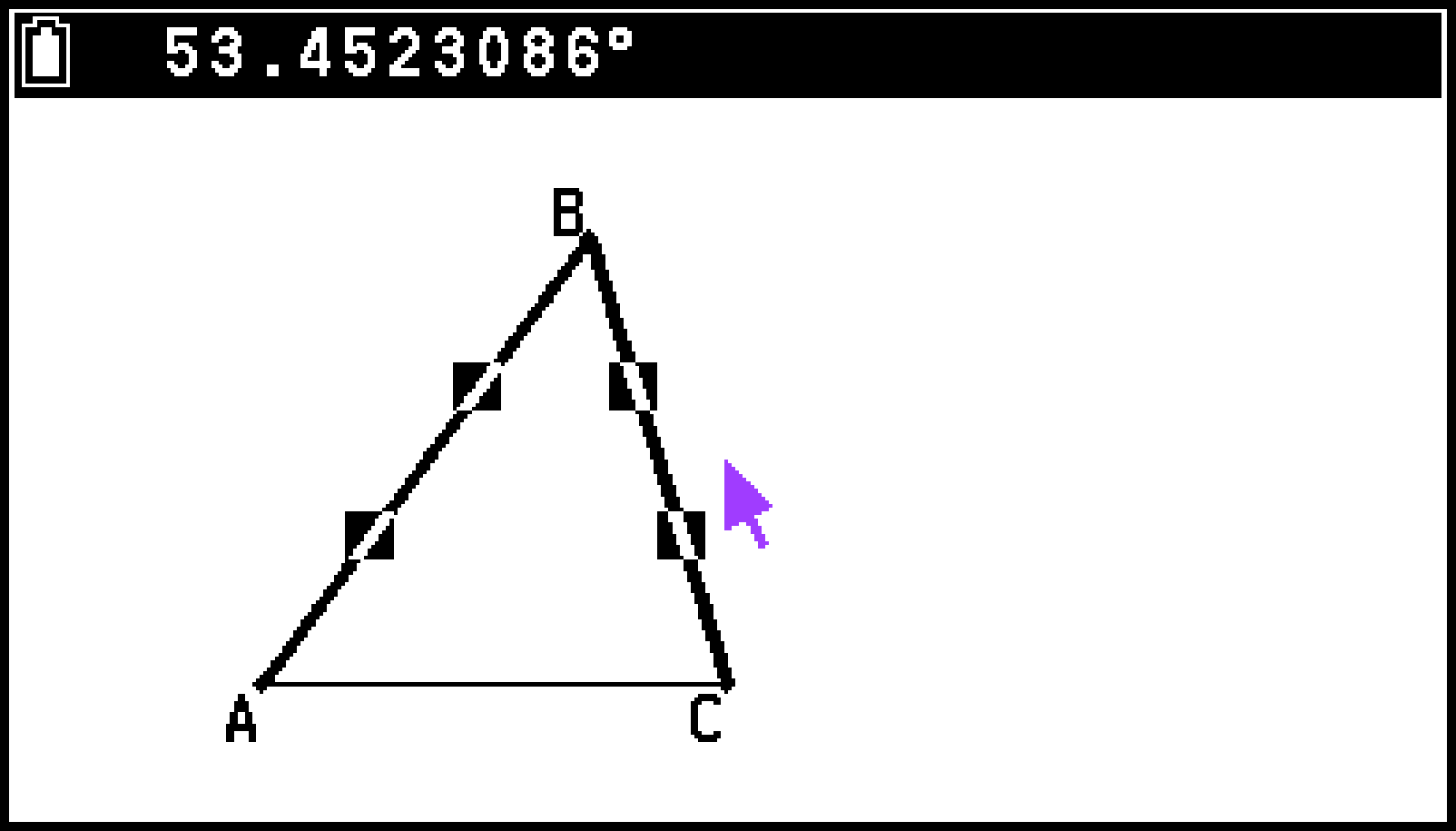

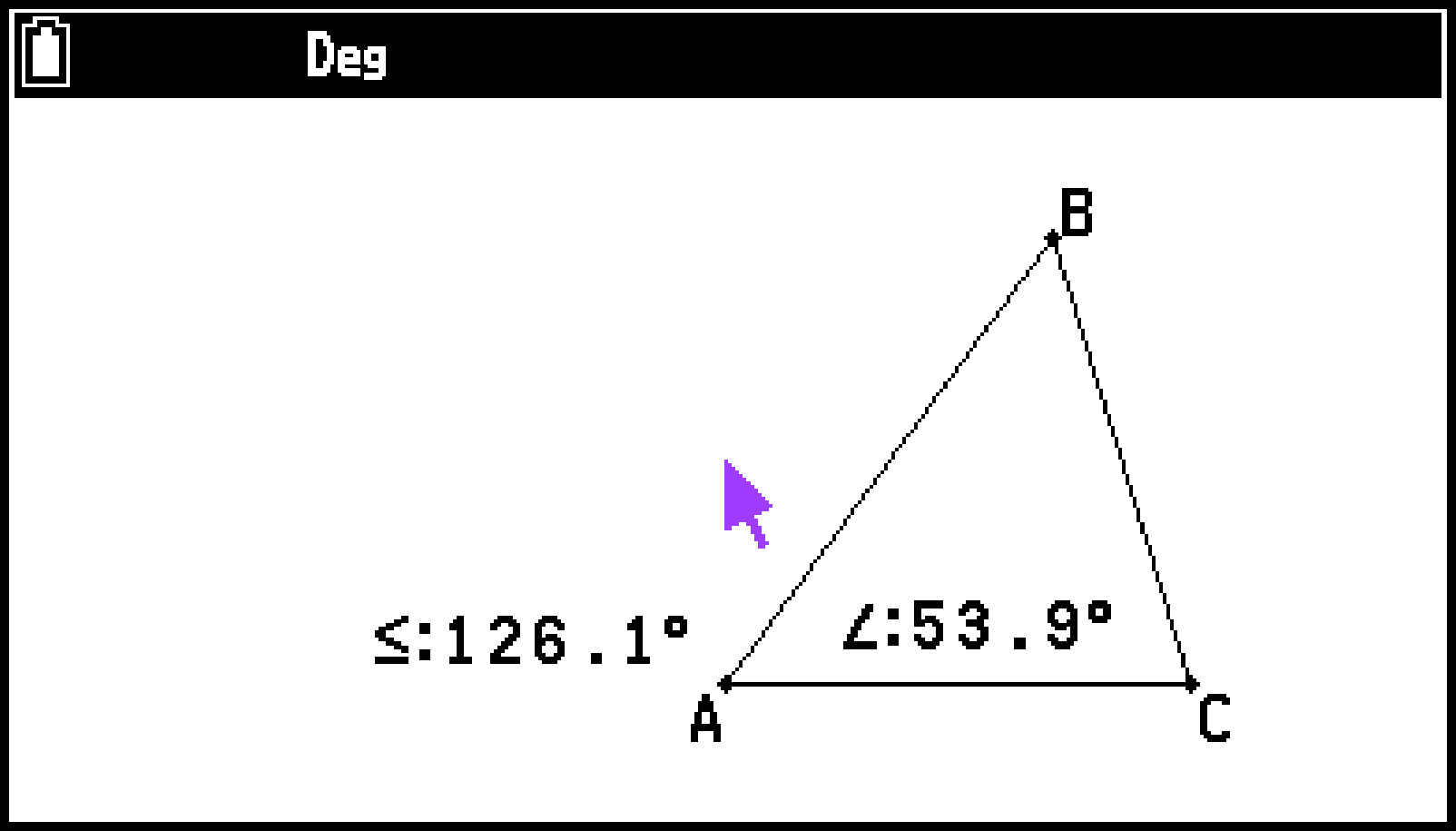

図形に角度の値を付記する

2本の線分や、多角形の2つの辺を選択し、角度の値を付記できます。

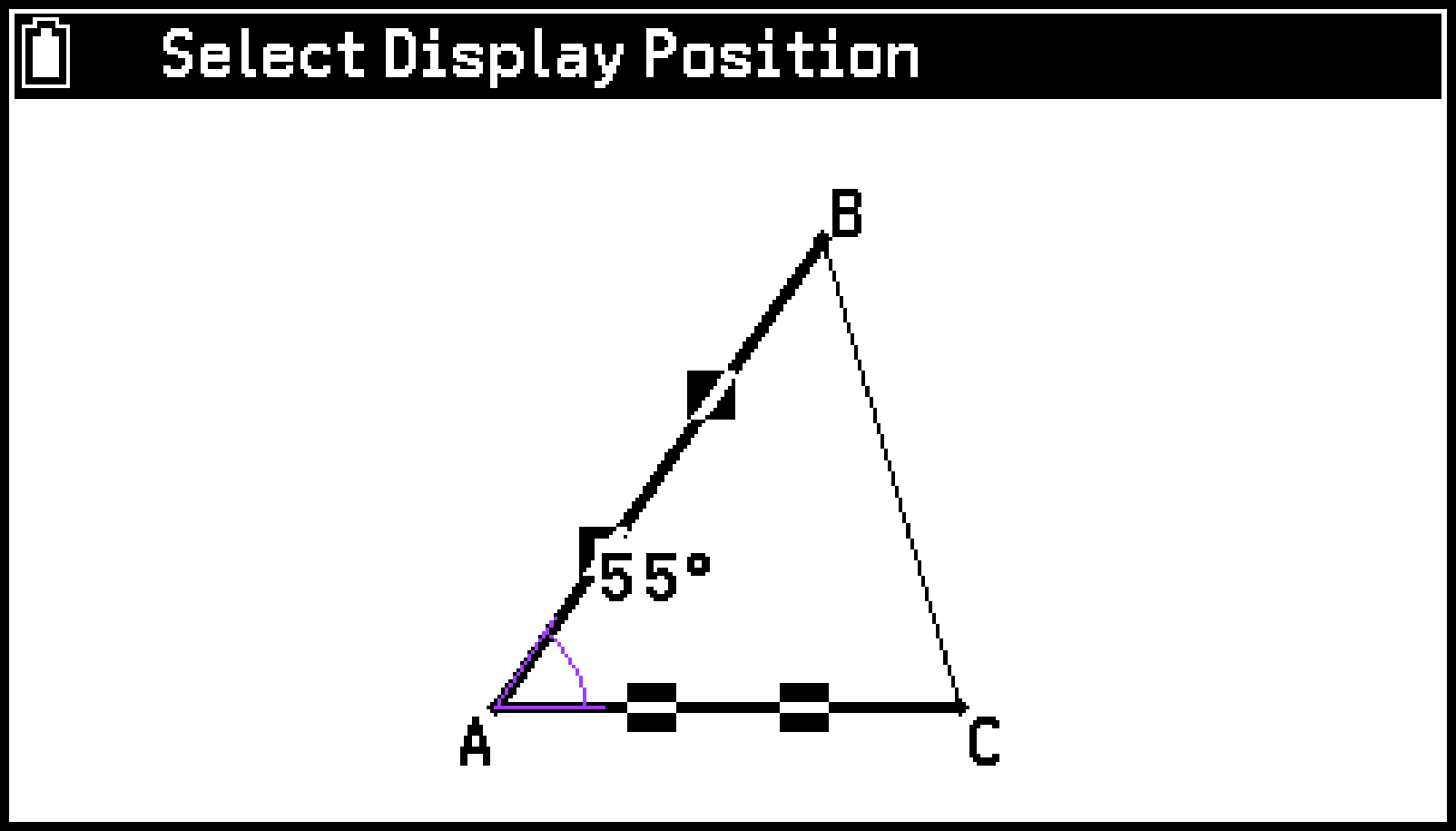

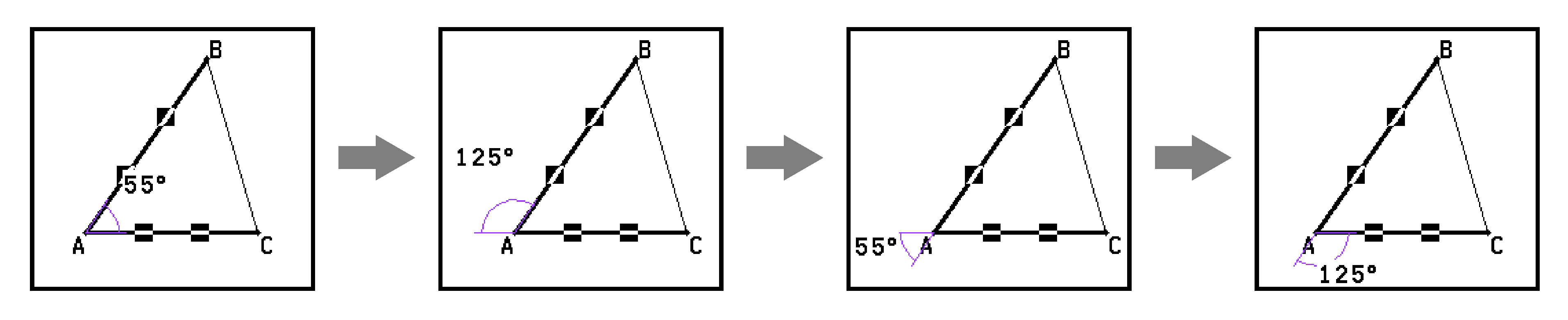

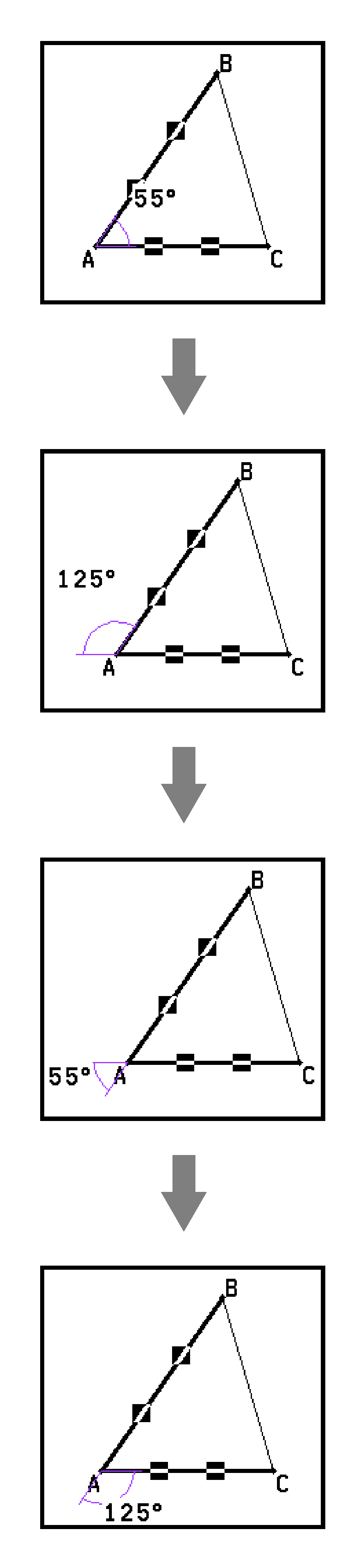

例: 三角形の二辺の内角に角度の値を付記するには

-

三角形を描き、2つの辺を選択する。

-

T > [Construct] > [Attached Angle]を選ぶ。

-

角度の値を表示する位置を決定するには、Oを押す。

三角形に角度の値が付記されます。

“Select Display Position”というメッセージが表示されている間は、選択した2つの辺が作るどの角度の値を表示するかを、カーソルキーを使って選ぶことができます。

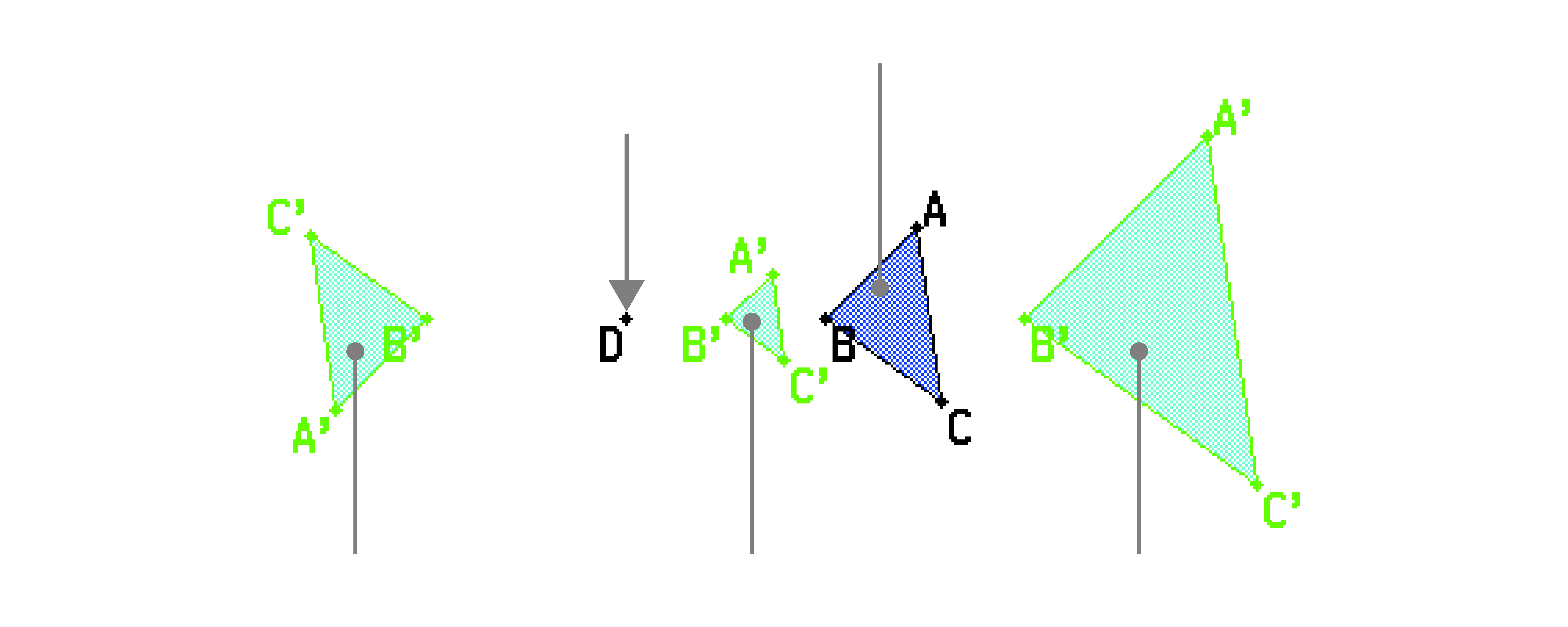

Transformations(変形)メニューを使う

Transformationsメニューを使うと、図形の線対称移動や回転など、さまざまな変形操作ができます。

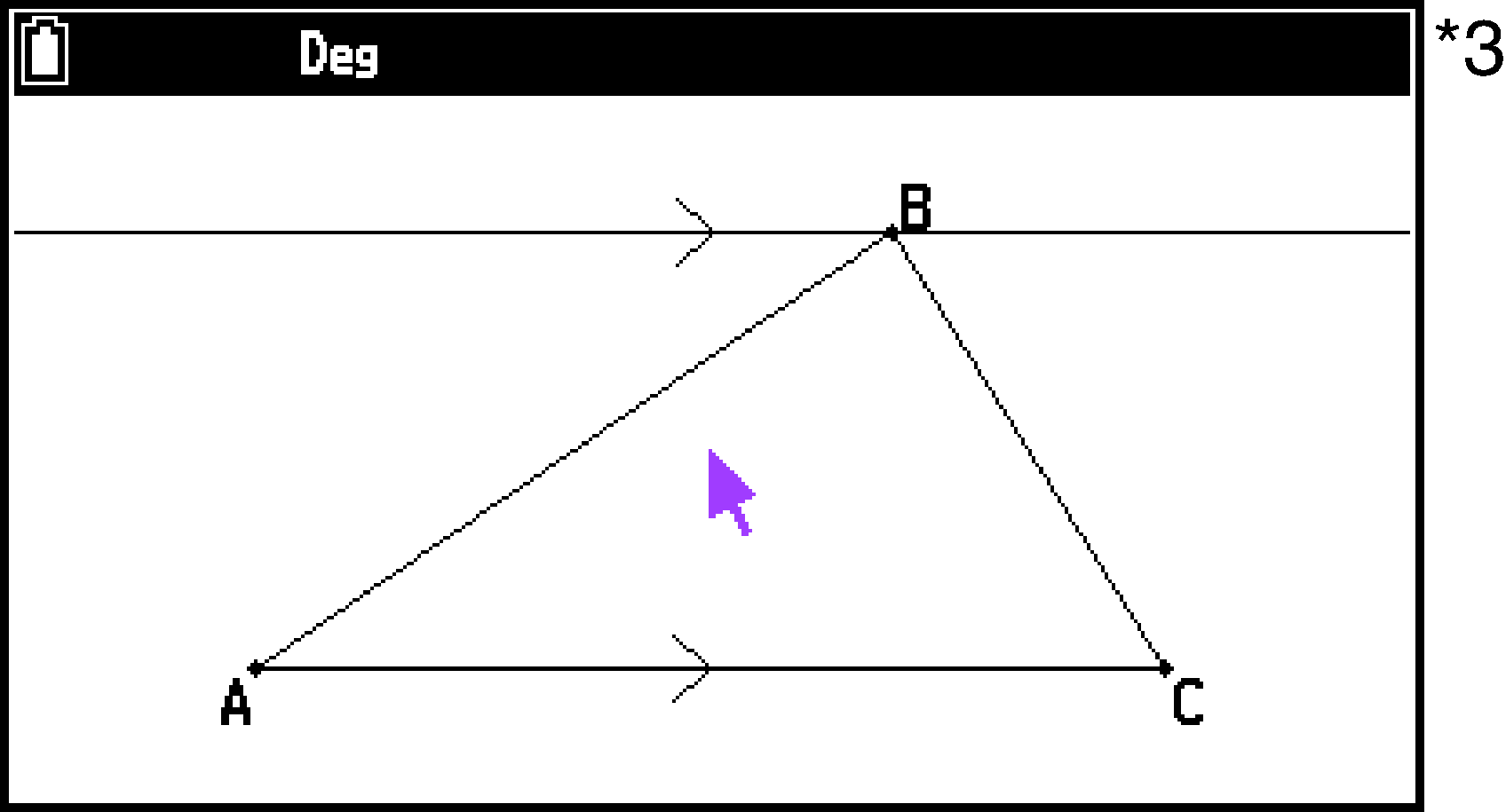

図形を線対称移動する

線対称移動の軸として、線分・直線・半直線・多角形の1辺・軸・軸を指定できます。

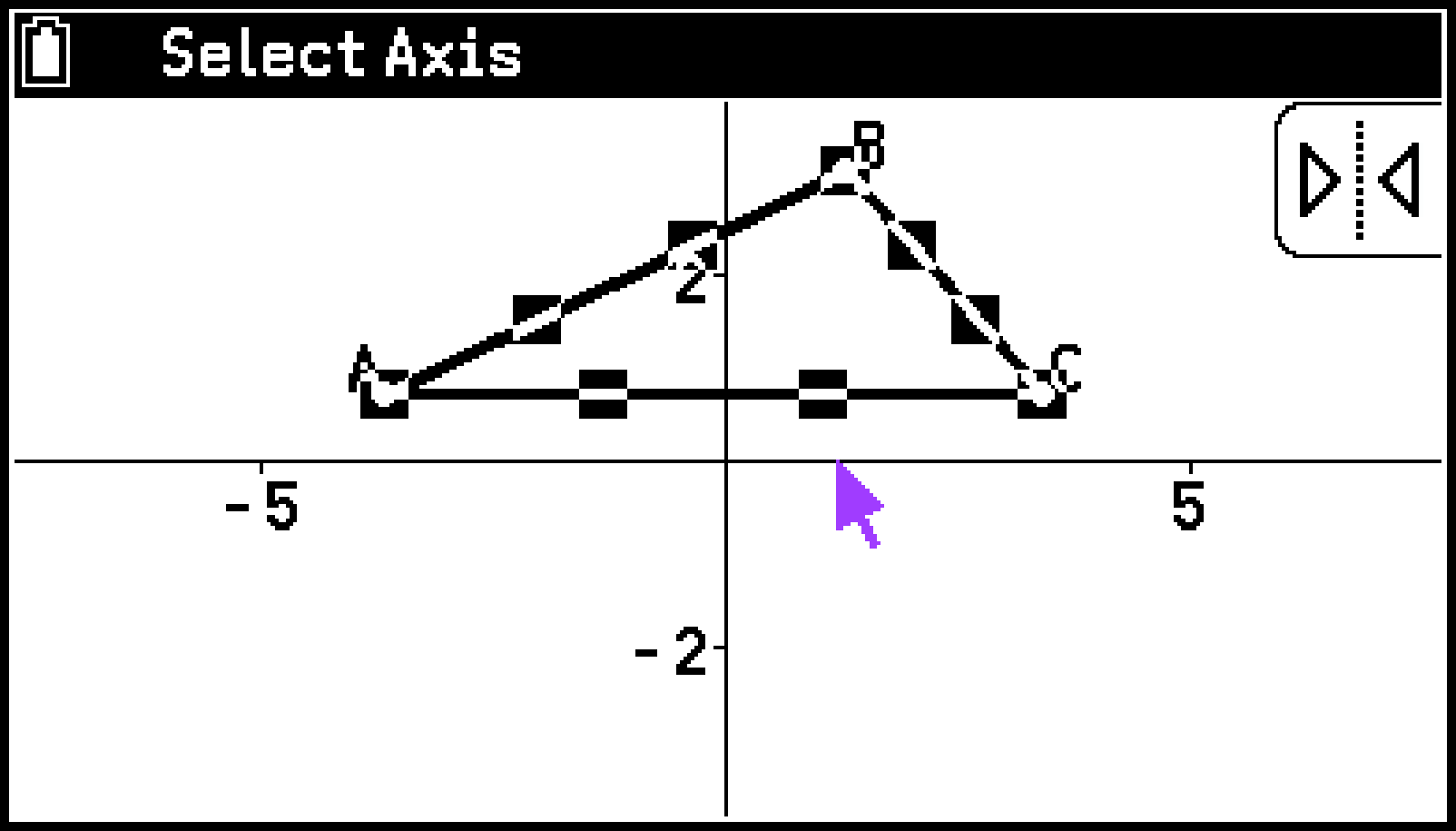

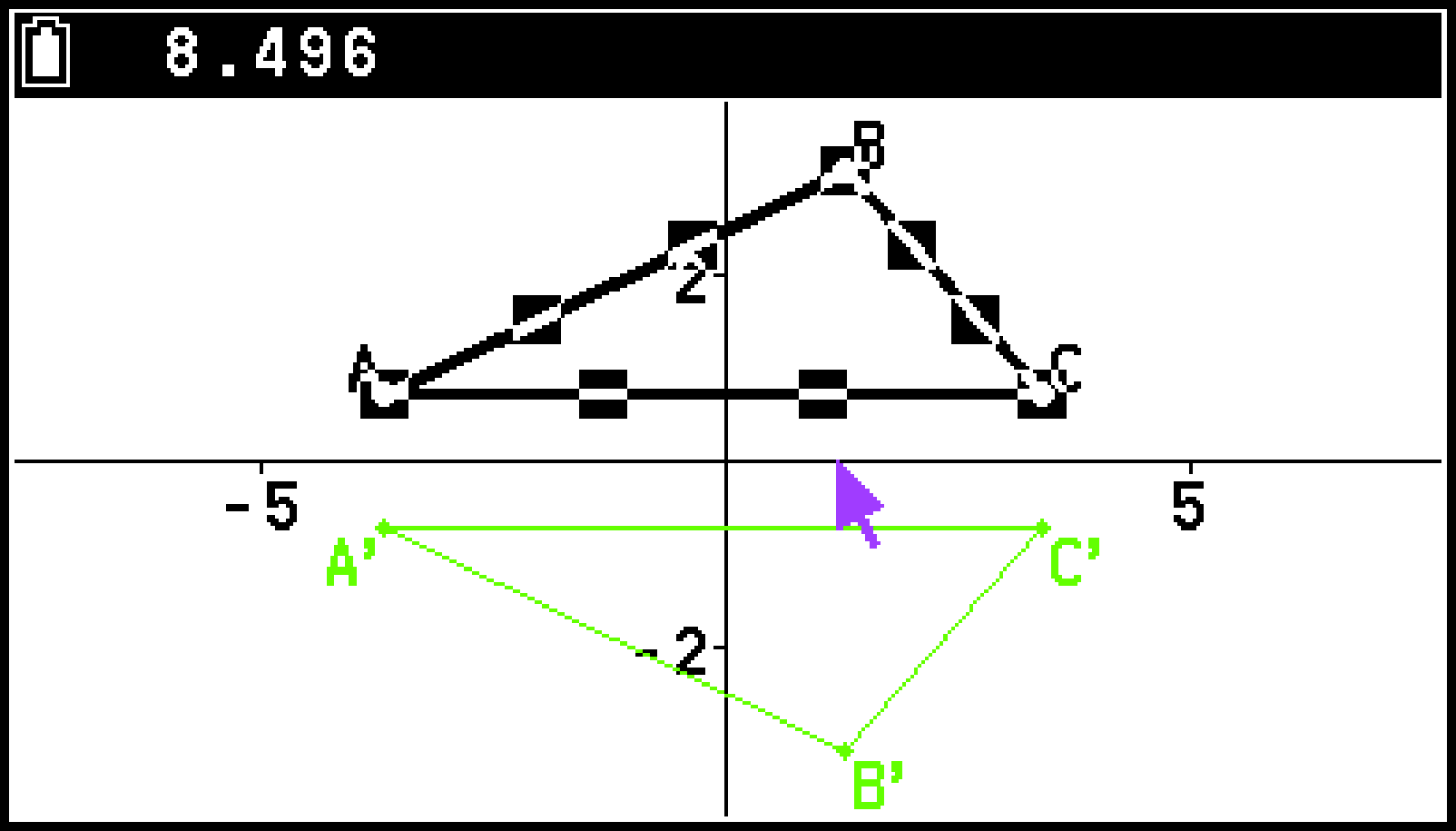

例: 三角形を軸で線対称移動した図形を描く

-

S > [Axes] > [Scale]を選ぶ。

-

三角形を描き、Pキーを使って三角形全体を選択する。

-

T > [Transformations] > [Reflection]を選ぶ。

-

ポインターを、先端が軸に触れる位置に移動する。

-

Oを押す。

軸と 軸がスケール付きで表示されます。

選択の操作については、多角形全体を選択するを参照してください。

“Select Axis”というメッセージが表示されます。

原点から離れた軸上の位置に、ポインターを移動してください。

軸で線対称移動した三角形が描かれます。

ベクトルを使って図形を平行移動する

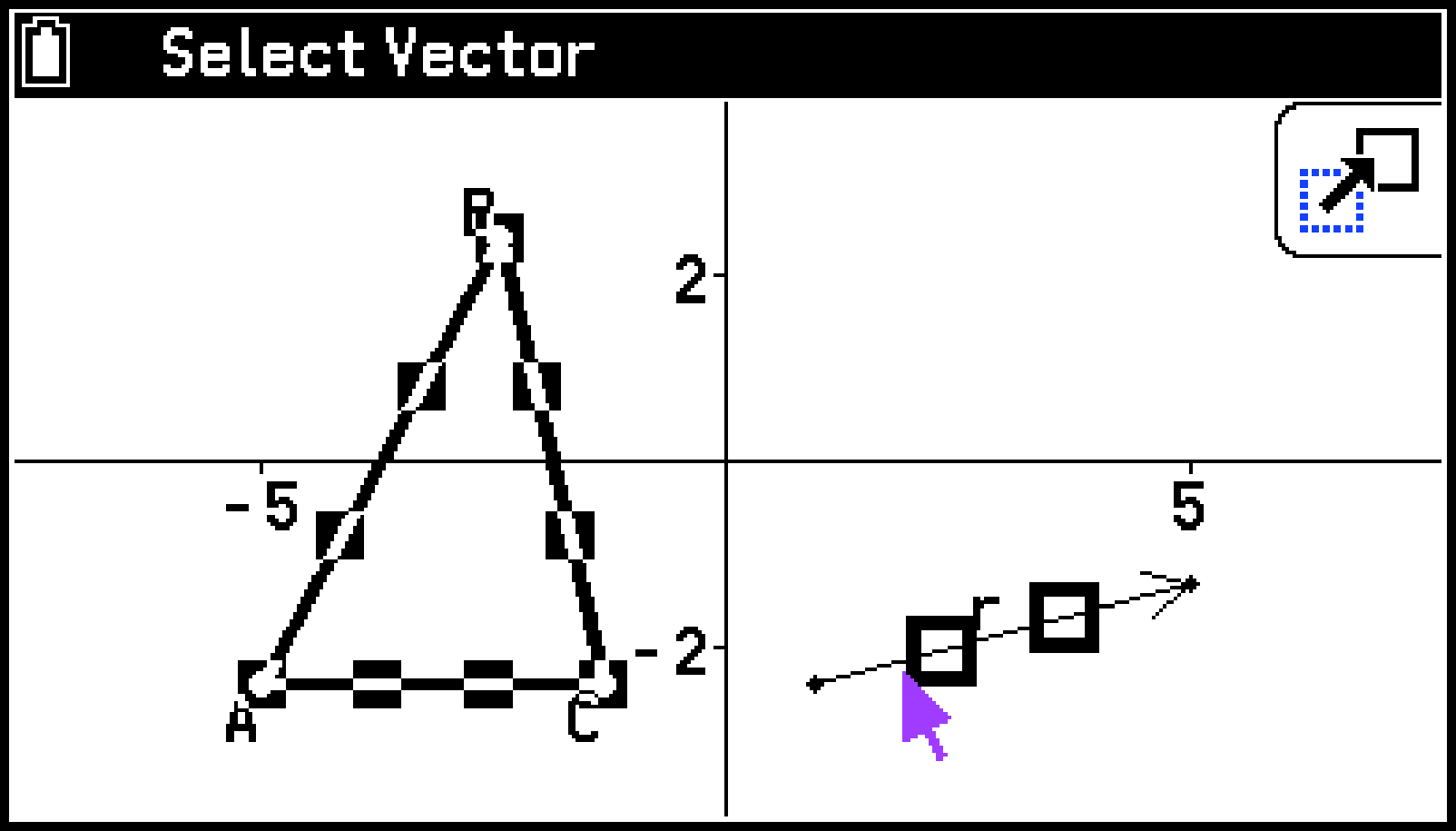

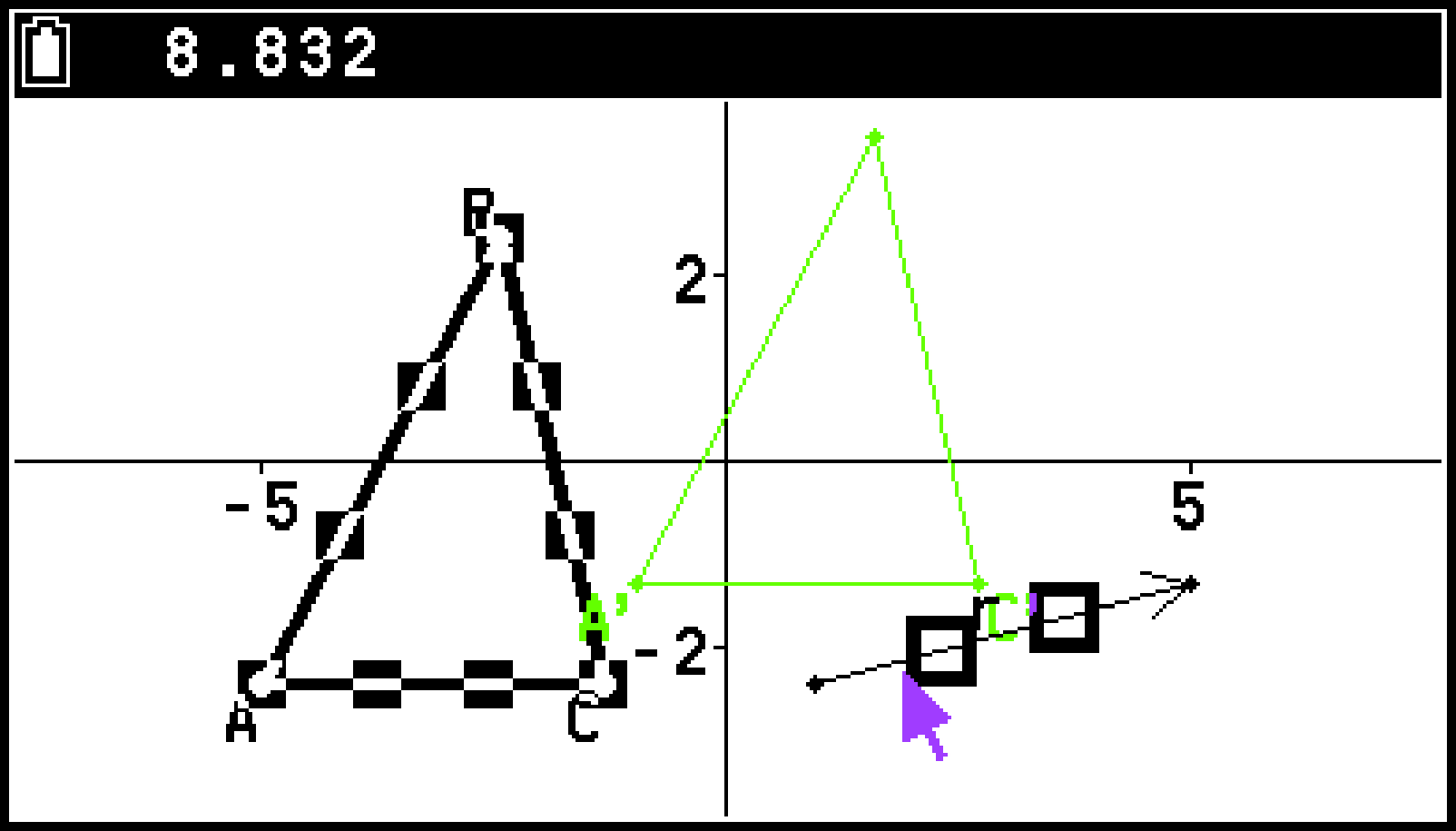

例: ベクトルの向きと大きさに従って三角形を平行移動する

-

三角形を描き、続いて移動に使いたいベクトルを描く。

-

Pキーを使って三角形全体を選択する。

-

T > [Transformations] > [Translation (Select Vector)]を選ぶ。

-

マークが現れるまで、ポインターをベクトルの近くに移動する。

マークが現れるまで、ポインターをベクトルの近くに移動する。 -

Oを押す。

選択の操作については、多角形全体を選択するを参照してください。

“Select Vector”というメッセージが表示されます。

選択したベクトルに従って、三角形が平行移動します。

参考

上記手順3を実行する前に図形の一部だけを選択した場合、選択した部分だけが平行移動します。

その他の変形操作

下表の操作を開始する前に、あらかじめ変形したい図形を描き、その図形全体を選択しておいてください。図形の一部だけを選択した場合、選択した部分だけが変形されます。

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

続いて、このように操作する: |

|---|---|---|

|

数値を指定して図形を平行移動する |

T > [Transformations] > [Translation (Enter Vector)] |

|

|

図形を回転する |

T > [Transformations] > [Rotation] |

|

|

図形を拡大・縮小する |

T > [Transformations] > [Dilation] |

拡大・縮小操作に関する用語の意味については、下記「参考」の図を参照してください。 |

|

図形を指定した点を中心に180度回転させる |

T > [Transformations] > [Point Reflection] |

“Select Center Point”というメッセージの表示中に、回転の中心点として指定したい位置にポインターを移動し、Oを押す。 指定した点を中心に180度回転させた図形が描画されます。また、中心点も描画されます。 |

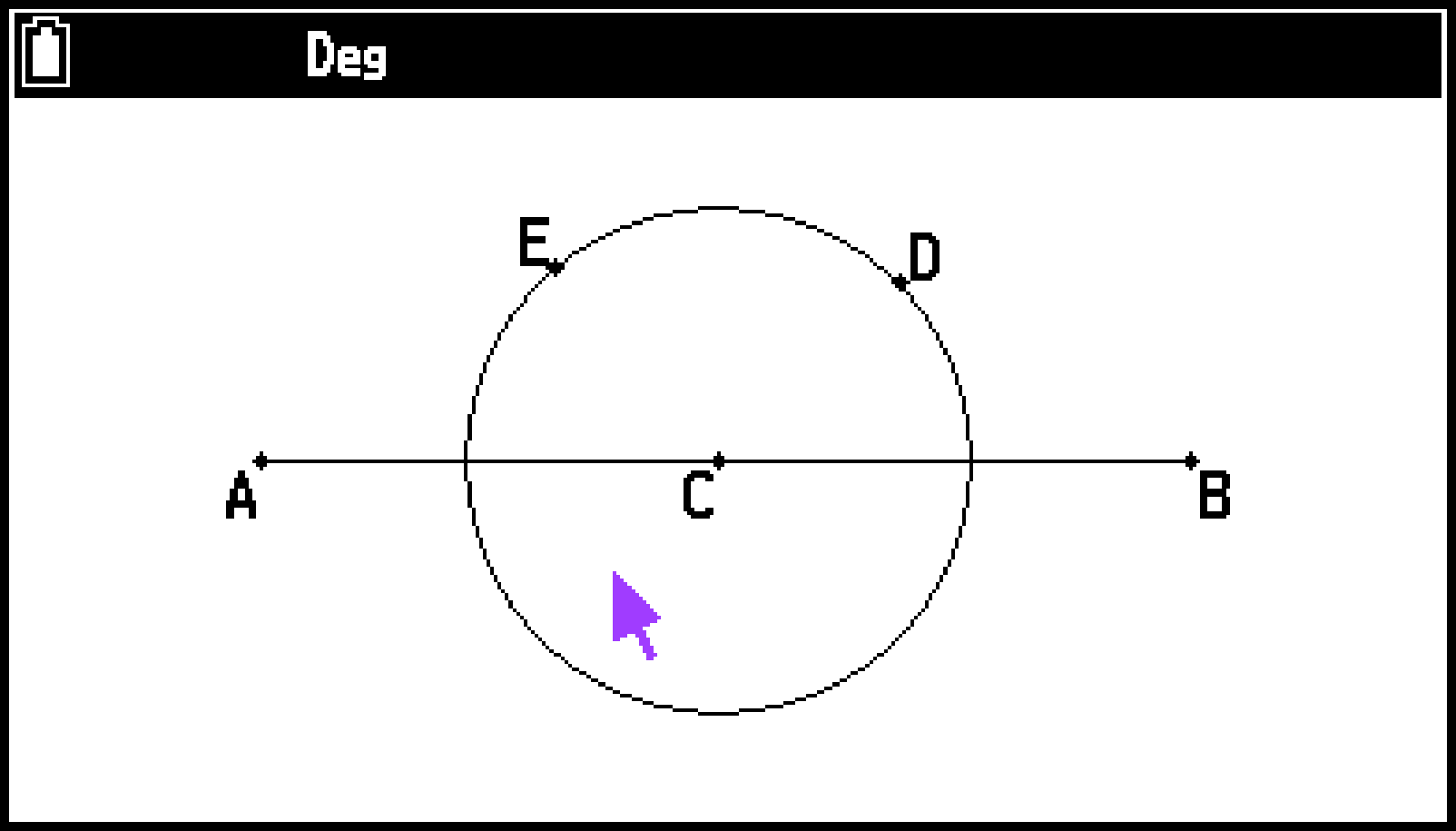

参考

下図は「図形を拡大・縮小する」の操作手順中で使われている用語の意味を示したものです。

拡大・縮小の中心点

元の図形

拡大・縮小率:‐1

拡大・縮小率:0.5

拡大・縮小率:2

測定ボックスを使う

Vを押すと、画面の下部に測定ボックスが表示されます。bを2回押すと、測定ボックスが隠れます。

測定ボックスを使って、図形の測定値の表示や指定、ロック(固定)、図形へのラベル(名前)付けができます。

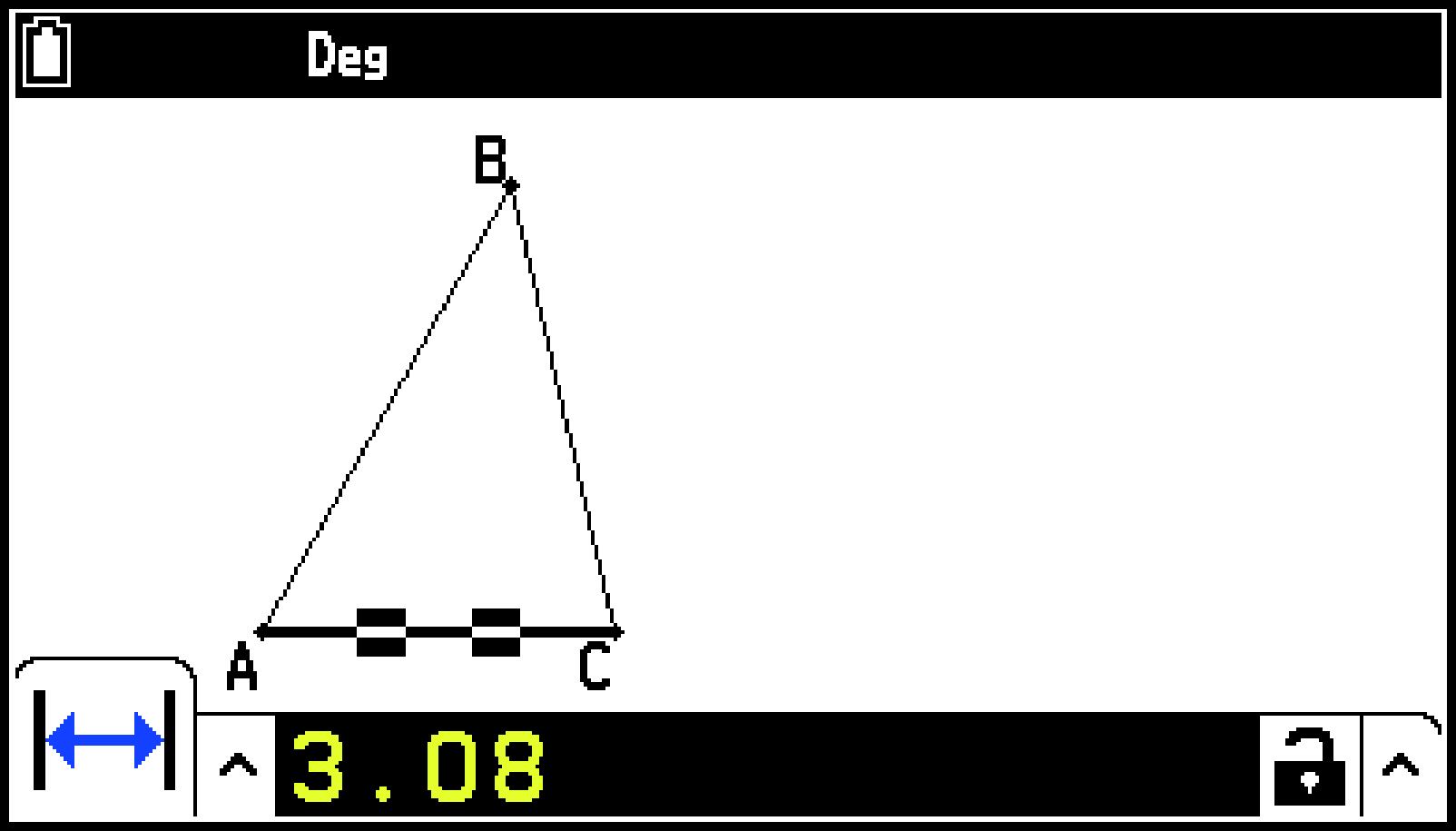

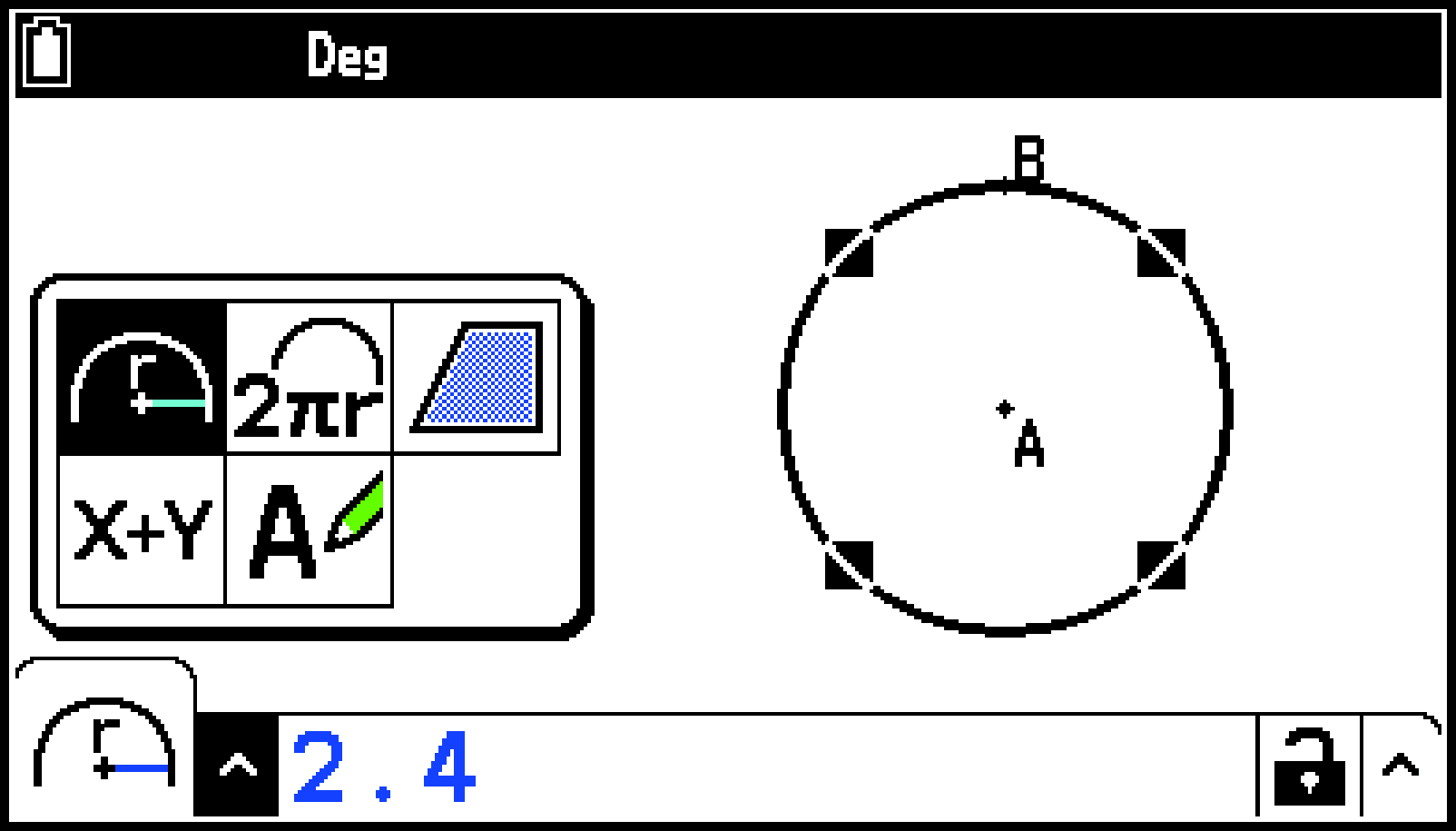

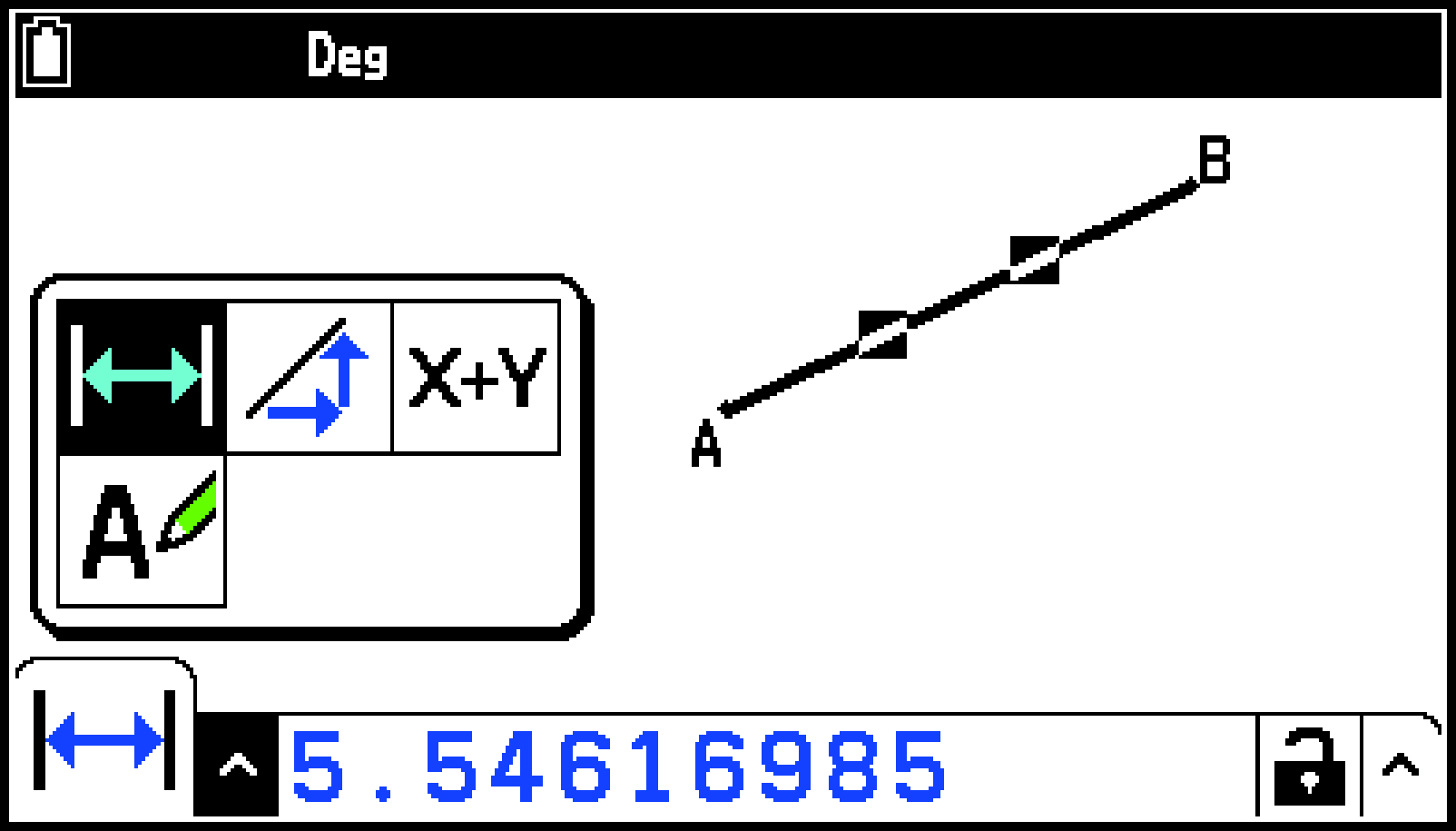

図形の測定値を表示する

測定ボックスに表示できる情報の種類は、現在選択されている図形によって異なります。右の画面は、円が選択されている場合の例です。

情報の種類を変更するには、測定ボックス左側の上矢印(![]() )を反転させてOを押すと表示されるアイコンパレットから、アイコンの1つを選択します。

)を反転させてOを押すと表示されるアイコンパレットから、アイコンの1つを選択します。

下表は、各アイコンが何を選択したときに表示されるか、および各アイコンの選択時に測定ボックスに何が表示されるかを、まとめたものです。

測定値アイコン一覧

|

アイコン*1 |

これを選択したときに表示される: |

測定ボックスへの表示情報: |

|

|---|---|---|---|

|

|

( |

1つの点 |

点の座標値 |

|

|

( |

2つの点 |

2点間の距離 |

|

|

( |

1つの直線、半直線、線分、またはベクトル |

直線、半直線、線分、またはベクトルの傾き |

|

|

( |

次のうち、同種または異種の組み合わせでいずれか2つ:直線、半直線、線分、ベクトル*2 |

対象2つの図形の角度と、その補角 |

|

|

( |

||

|

|

( |

1つの円、半円、または円弧 |

円、半円、または円弧の半径 |

|

|

( |

1つの円、半円、または円弧 |

円周の長さ |

|

|

|

1つの多角形 |

すべての辺の合計 |

|

|

( |

1つの円、半円、円弧、多角形、または3つの点 |

面積*4 |

|

|

|

1つの直線、半直線、線分、円、半円、円弧、または関数グラフ |

対象図形の方程式(直交座標系) |

|

|

( |

1つのベクトル |

ベクトルの成分 |

|

|

( |

2つの円、2つの円弧、直線と円、または直線と円弧 |

2つの対象が接しているかどうか |

|

|

( |

2つの線分 |

2つの線分の長さが一致しているかどうか |

|

|

( |

点と線、点と円弧、点と円、または点とベクトル |

点が線/曲線上にあるかどうか |

|

|

|

Rotationコマンドで作成された2つの点 |

回転角度 |

|

|

|

Dilationコマンドで作成された2つの点 |

拡大縮小率 |

|

|

|

ラベル付きの点または貼り付けた測定値*5、または名前を付けることができる図形 |

ラベルまたはテキスト |

|

|

|

1つの数式(“EXPR=”ラベルの付いた文字列) |

計算式 |

アイコン右側の“![]() ”は、その測定値がロック可能であることを表します。測定値をロックする操作については、図形の測定値をロックする、ロックを解除するを参照してください。

”は、その測定値がロック可能であることを表します。測定値をロックする操作については、図形の測定値をロックする、ロックを解除するを参照してください。

2つのベクトルを選択したときに表示される角度は、2つのベクトルが数学的に成す角度を意味するものではありません。2つの線分を選択したときと同様、単純な角度が表示されます。

円周と面積の測定値は、円を選択した場合に限りロック可能です。

線が交差する図形の面積は、値の左に2つのアスタリスク(![]() )付きで表示されます。これは、その値が必ずしも正しい面積ではないことを表します。

)付きで表示されます。これは、その値が必ずしも正しい面積ではないことを表します。

測定値を画面上に貼り付けるを参照してください。

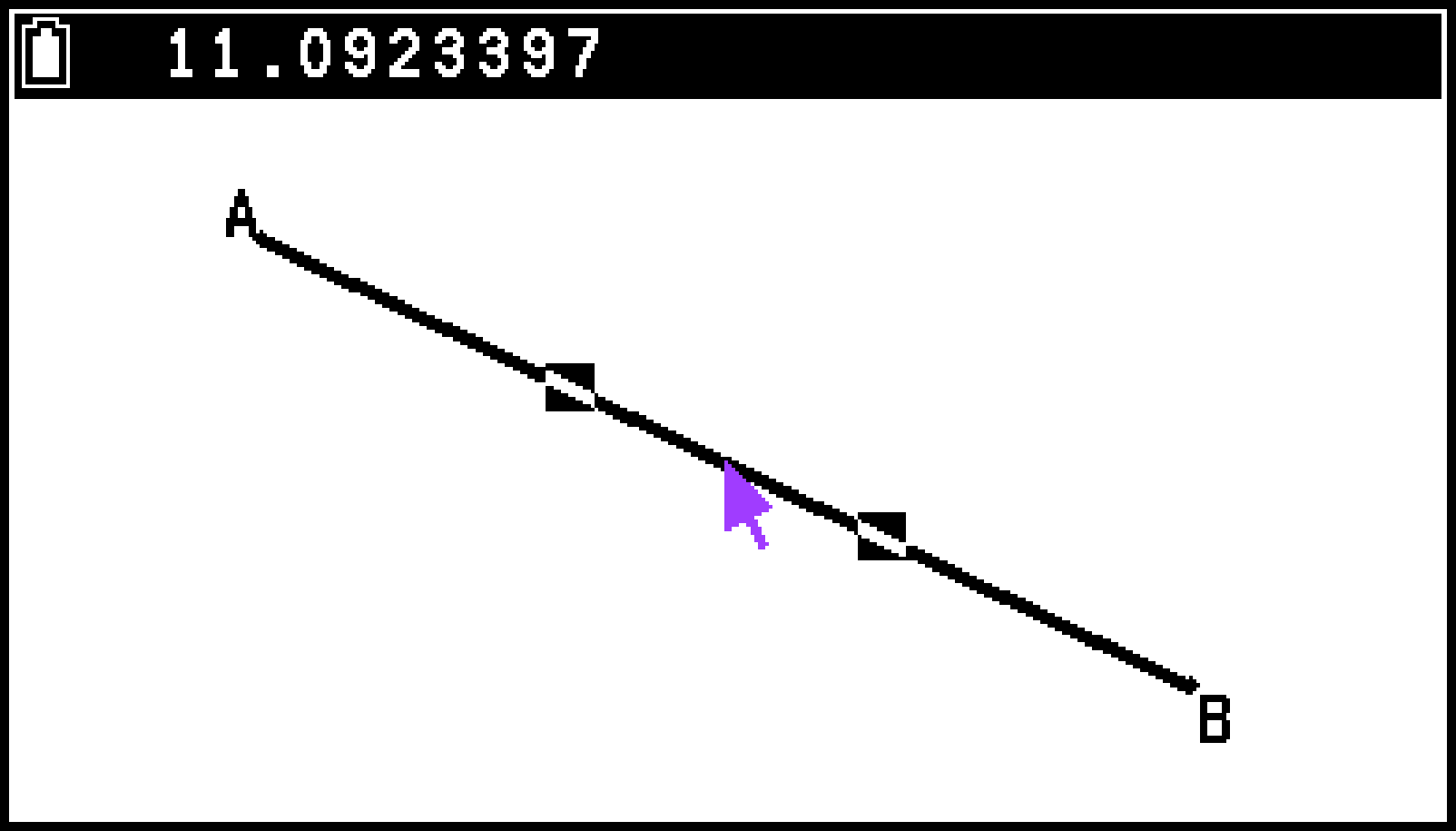

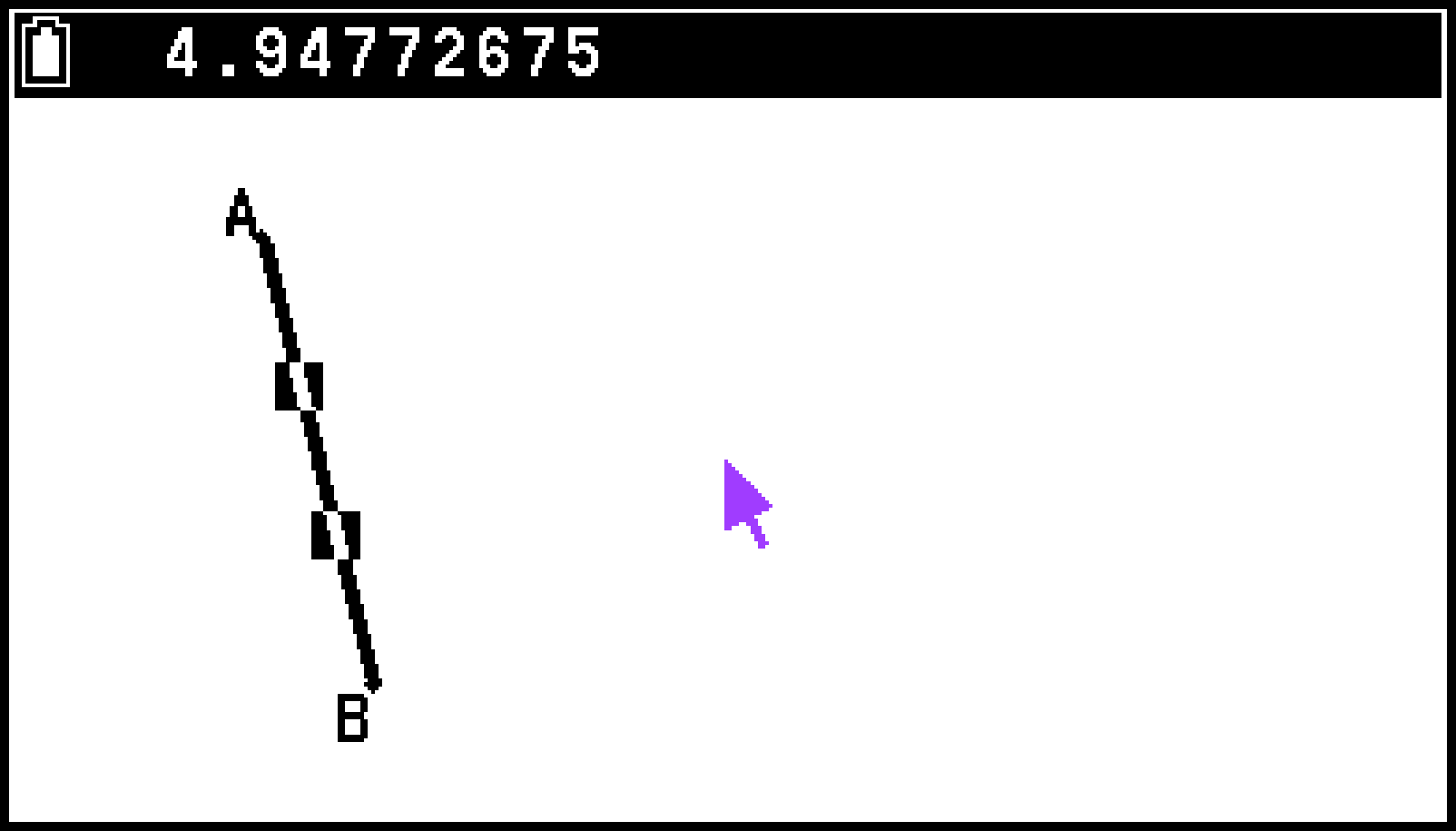

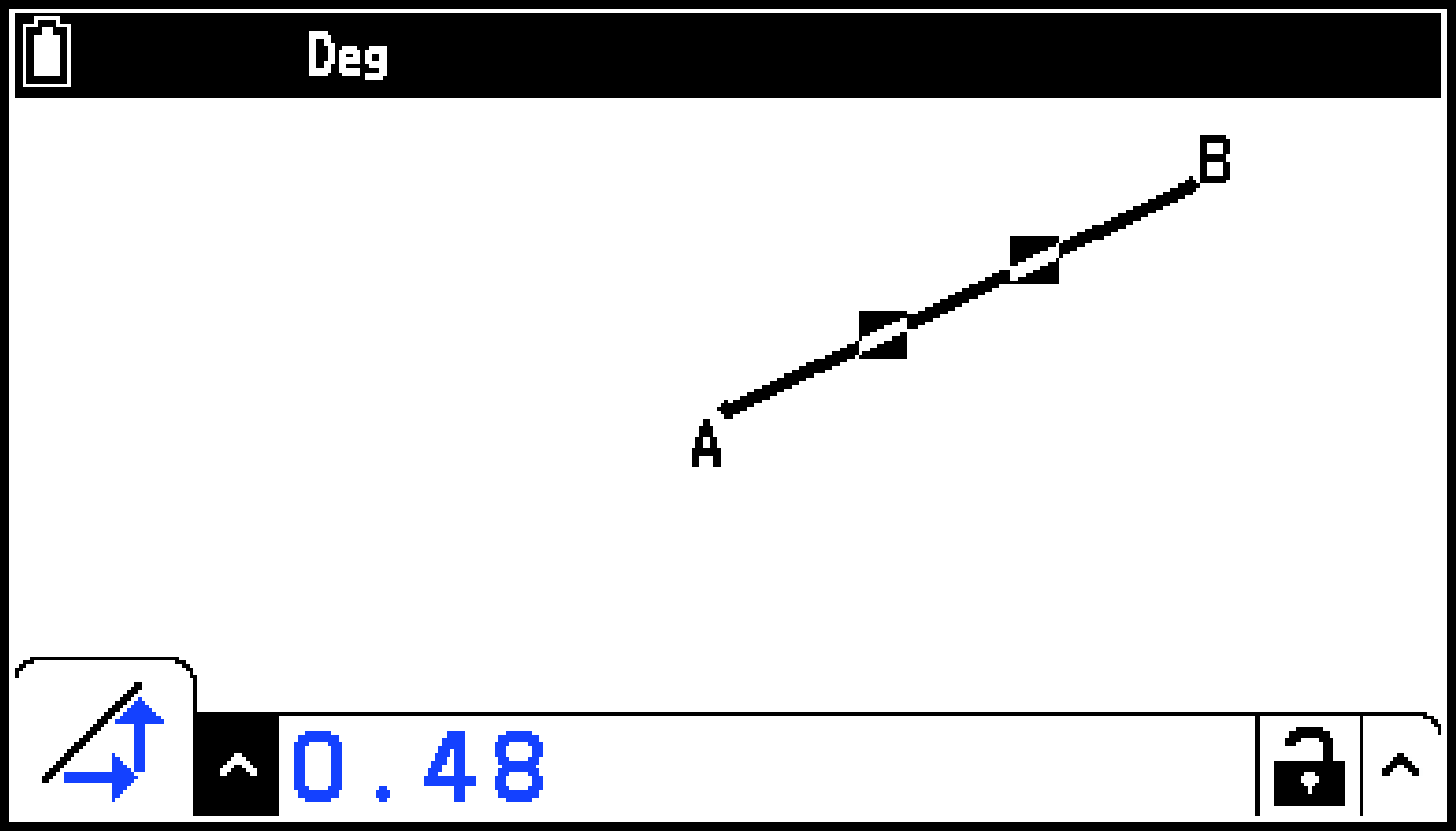

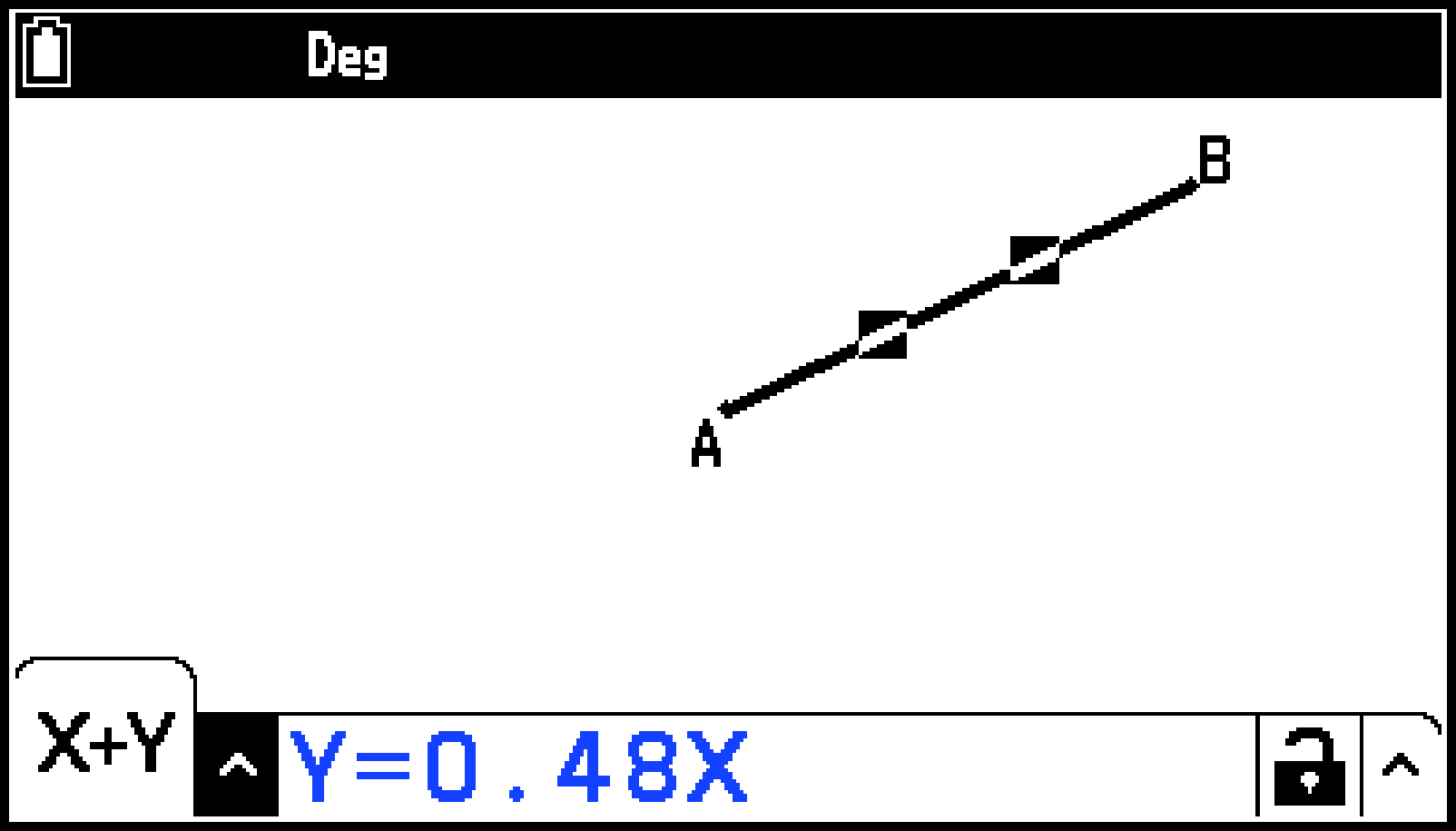

線分の測定値を表示するには

-

線分を描いて選択する。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。

-

lを押して測定ボックス左側の上矢印(

)を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

アイコンパレットからアイコンを選択して、他の測定値を表示する。

-

測定ボックスを閉じるには、bを2回押す。

線分の長さが表示されます。

アイコンパレットが表示されます。

例えば線分の場合は、長さ・傾き・方程式を表示できます。

傾き

方程式

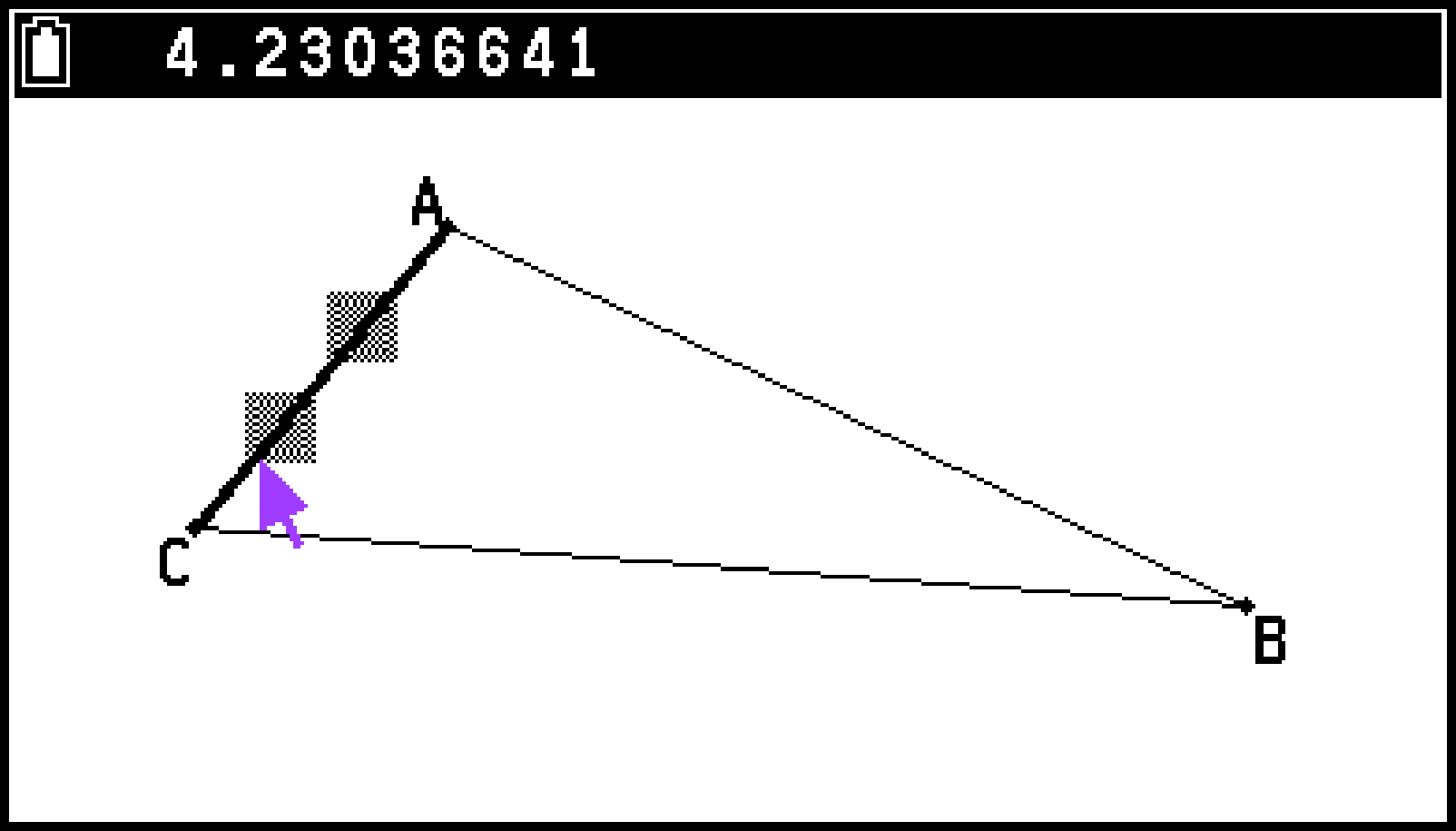

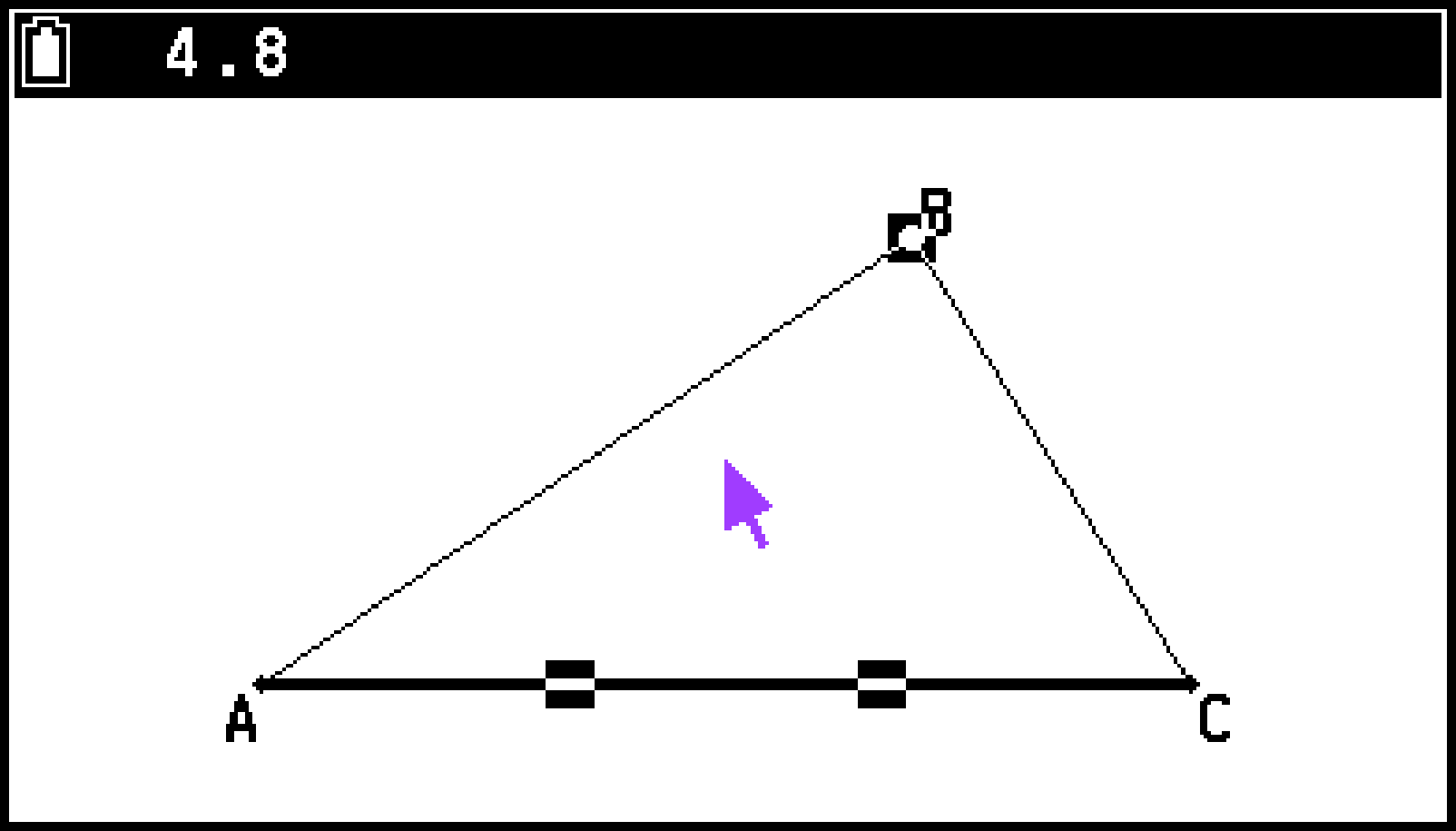

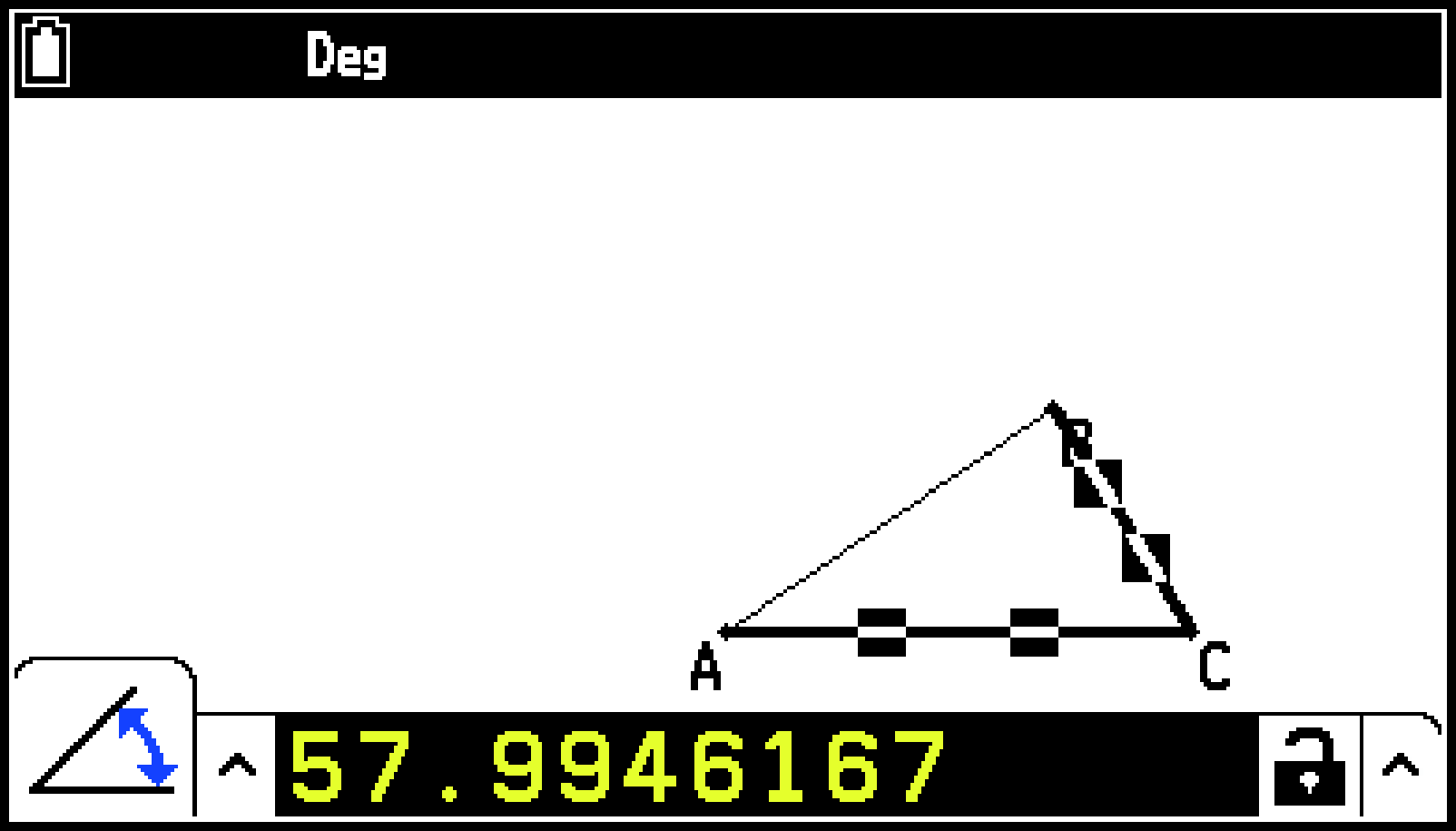

図形の測定値を指定しロックする

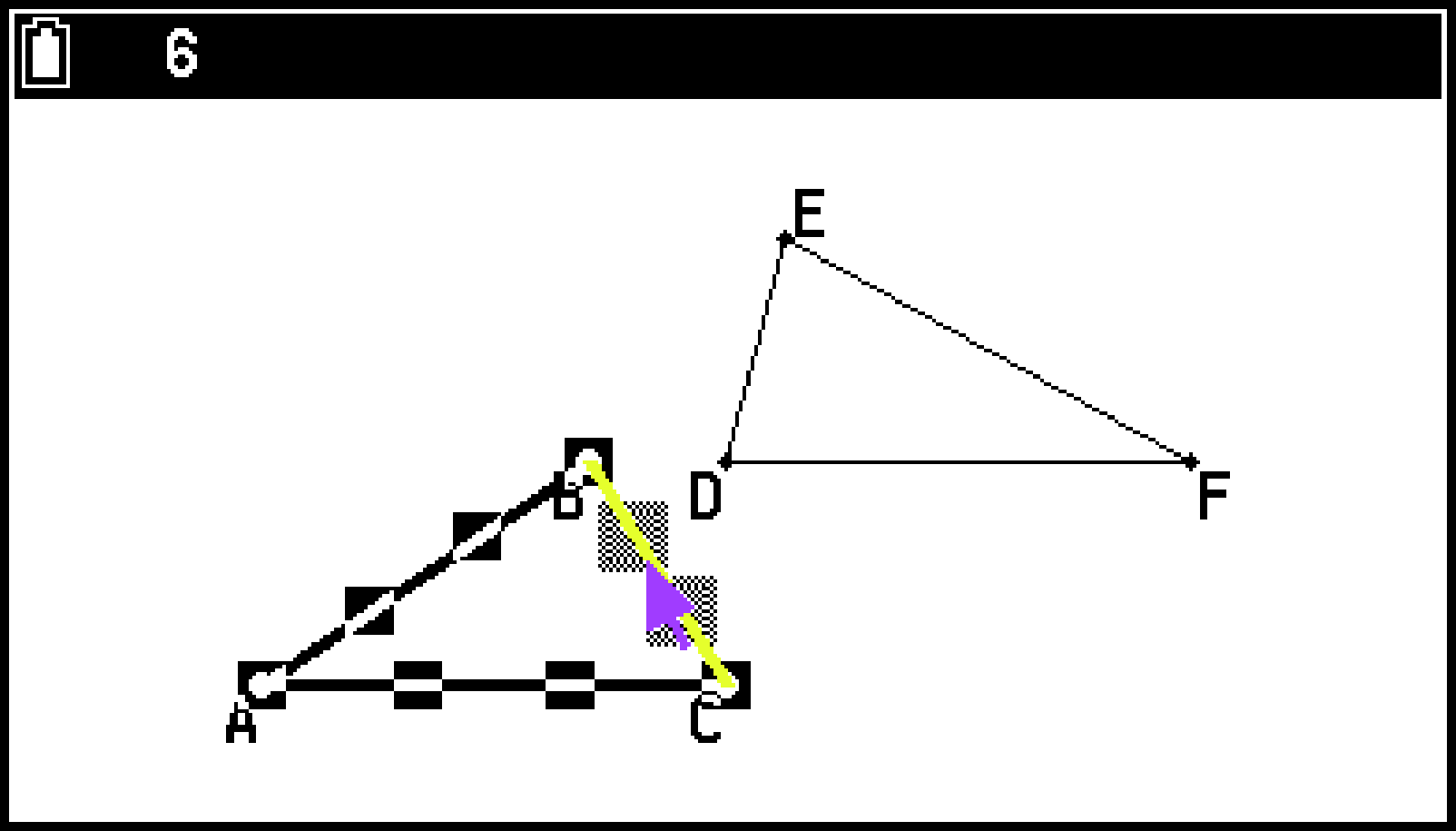

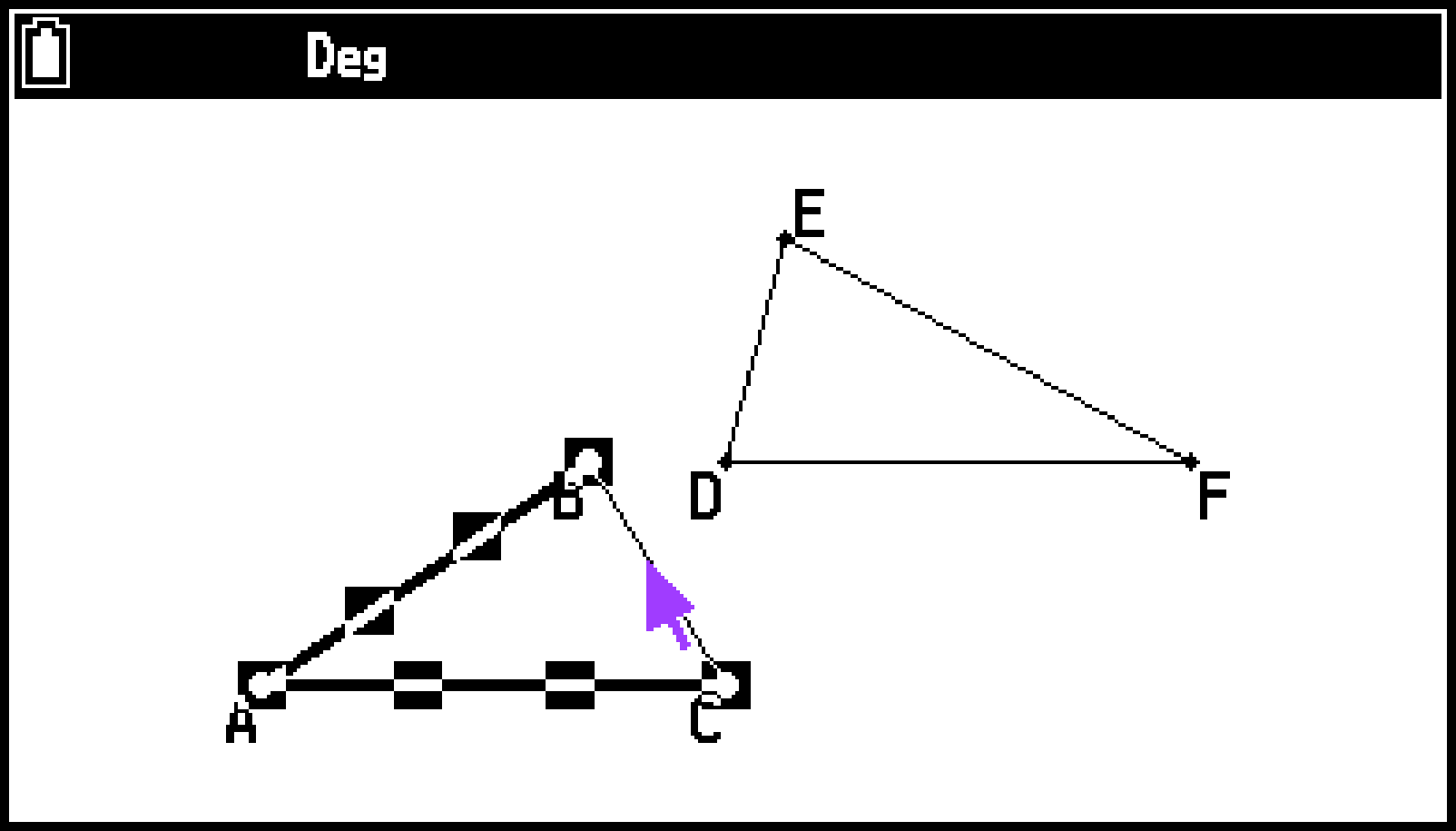

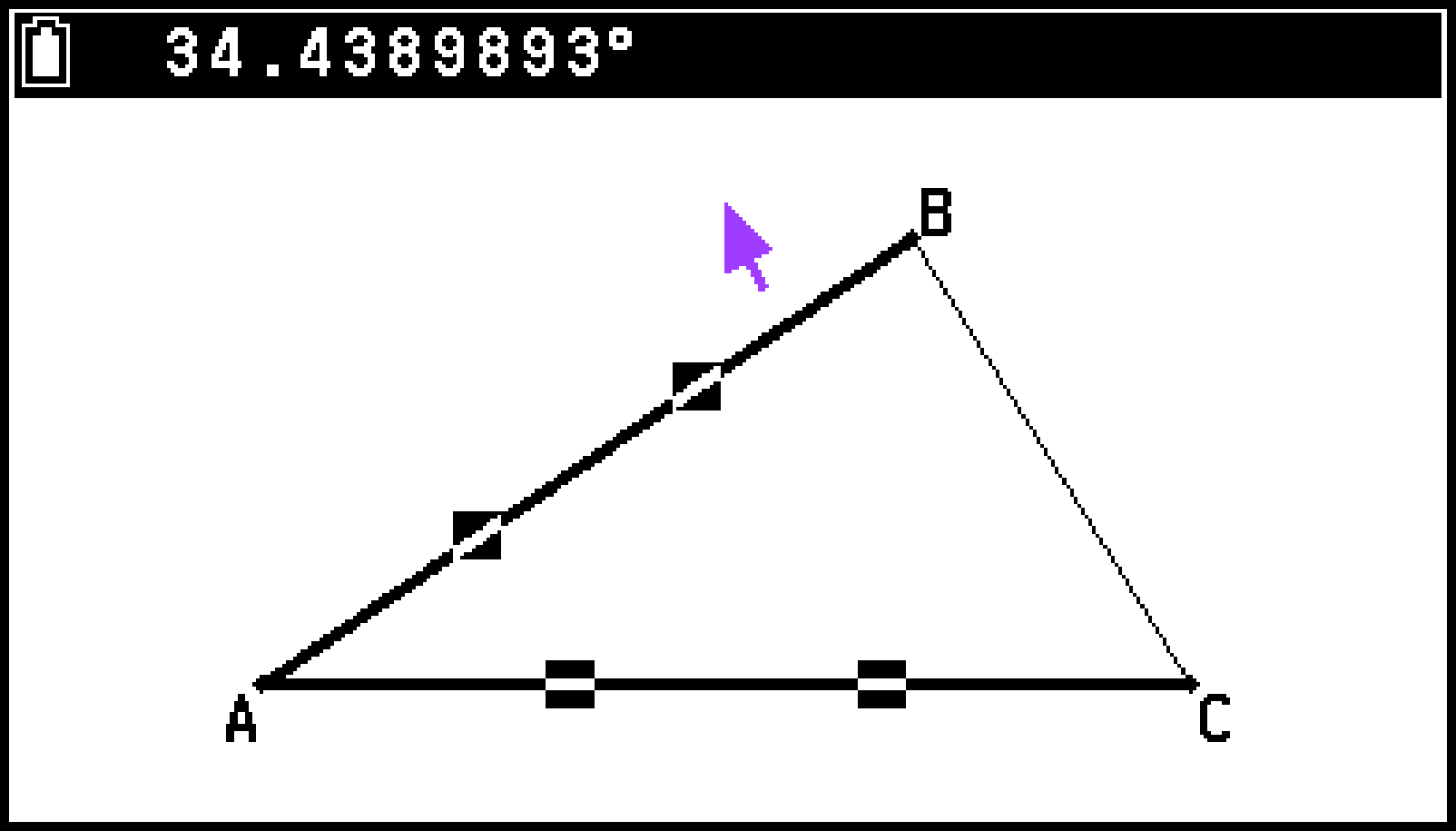

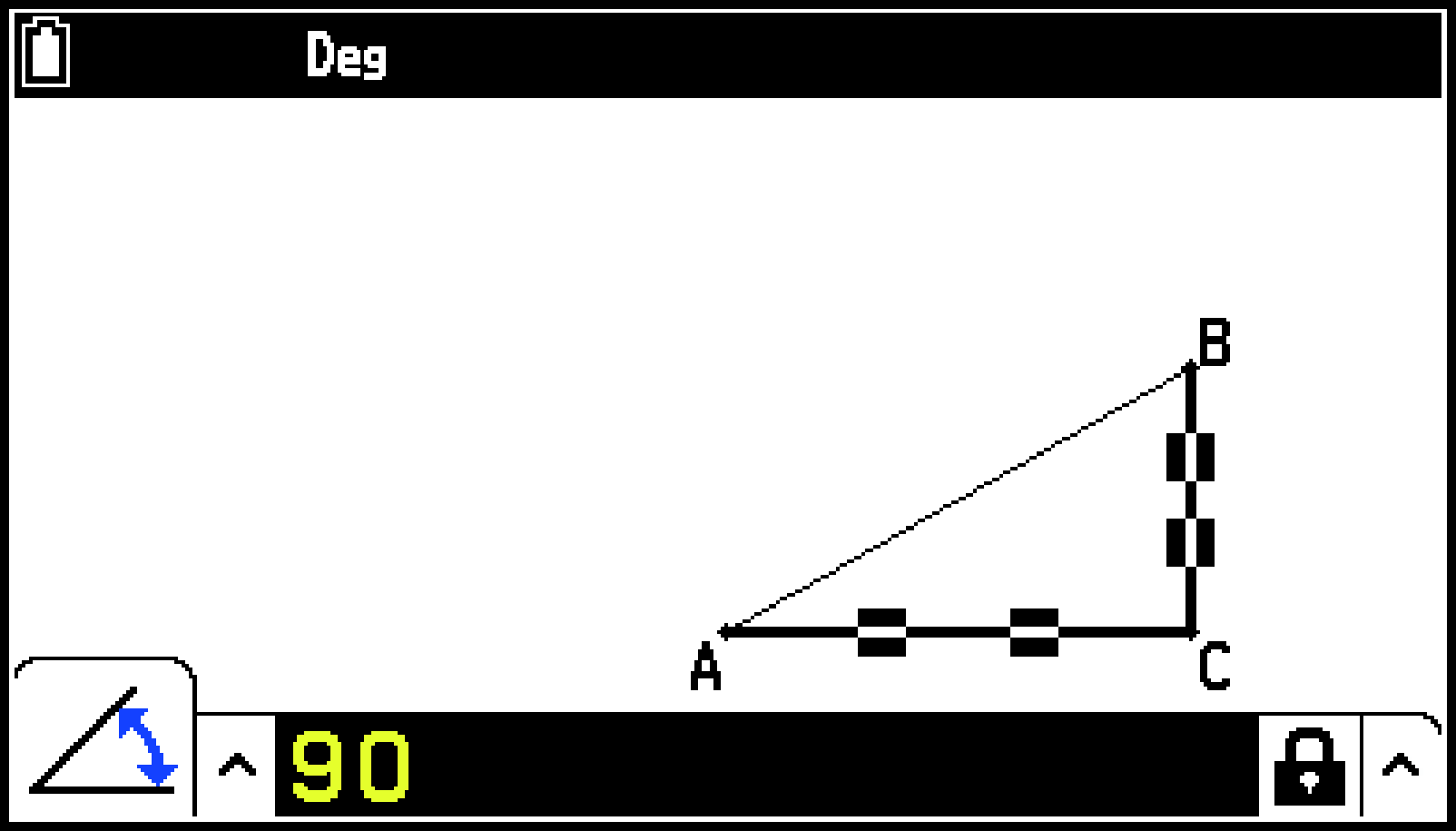

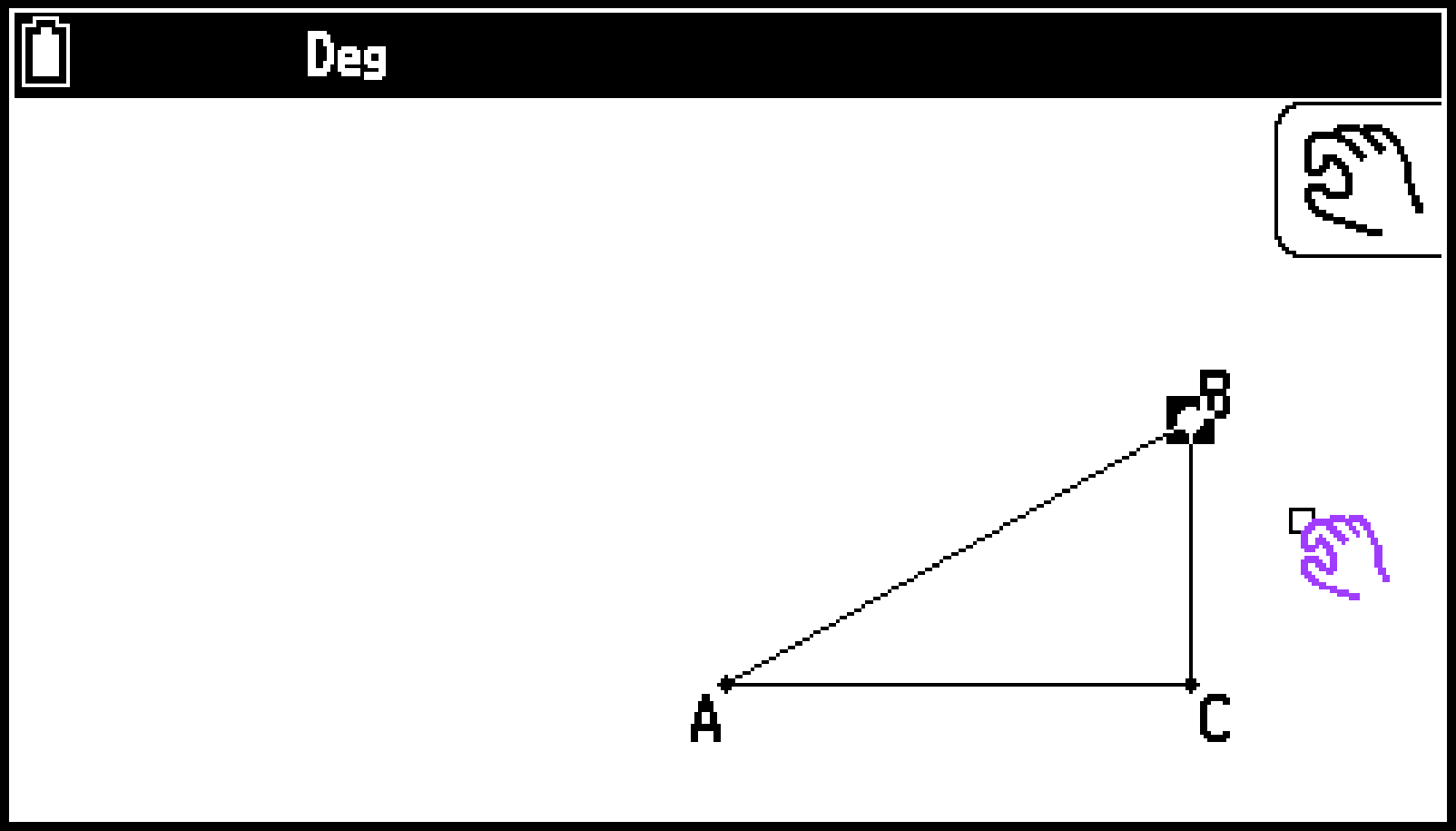

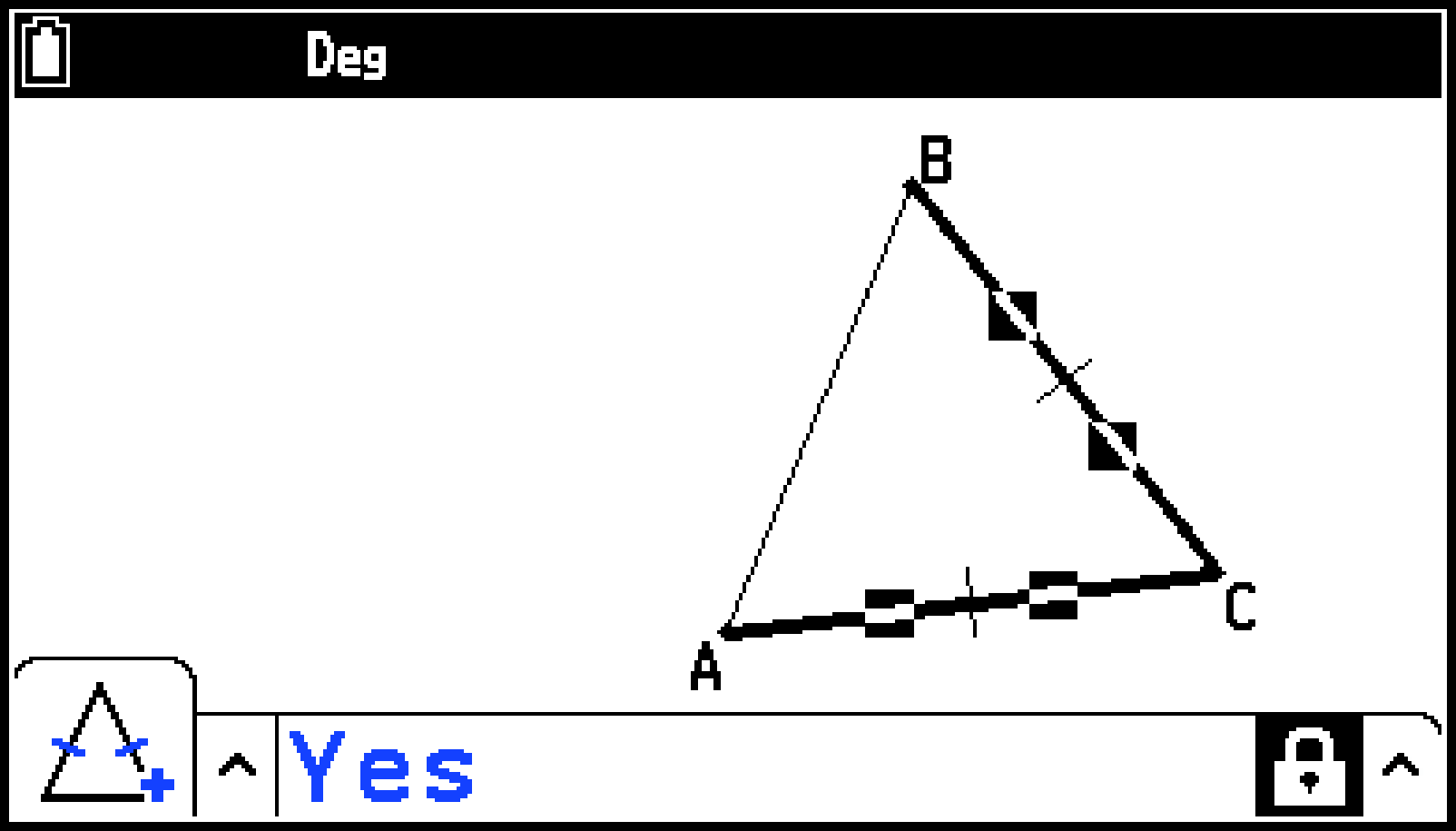

ここでは三角形の角度を指定してロックする方法を説明します。例えば、△ABCの∠ACBを90度にロックすると、頂点をどこに移動しても、∠ACBは90度のままとなります。下記の例では、S> [Angle]を“Degree”に設定します。

三角形のある頂点の角度を指定しロックするには

-

三角形を描き、辺ACと辺BCを選択する。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。

-

測定ボックスに90を入力し、Eを押す。

-

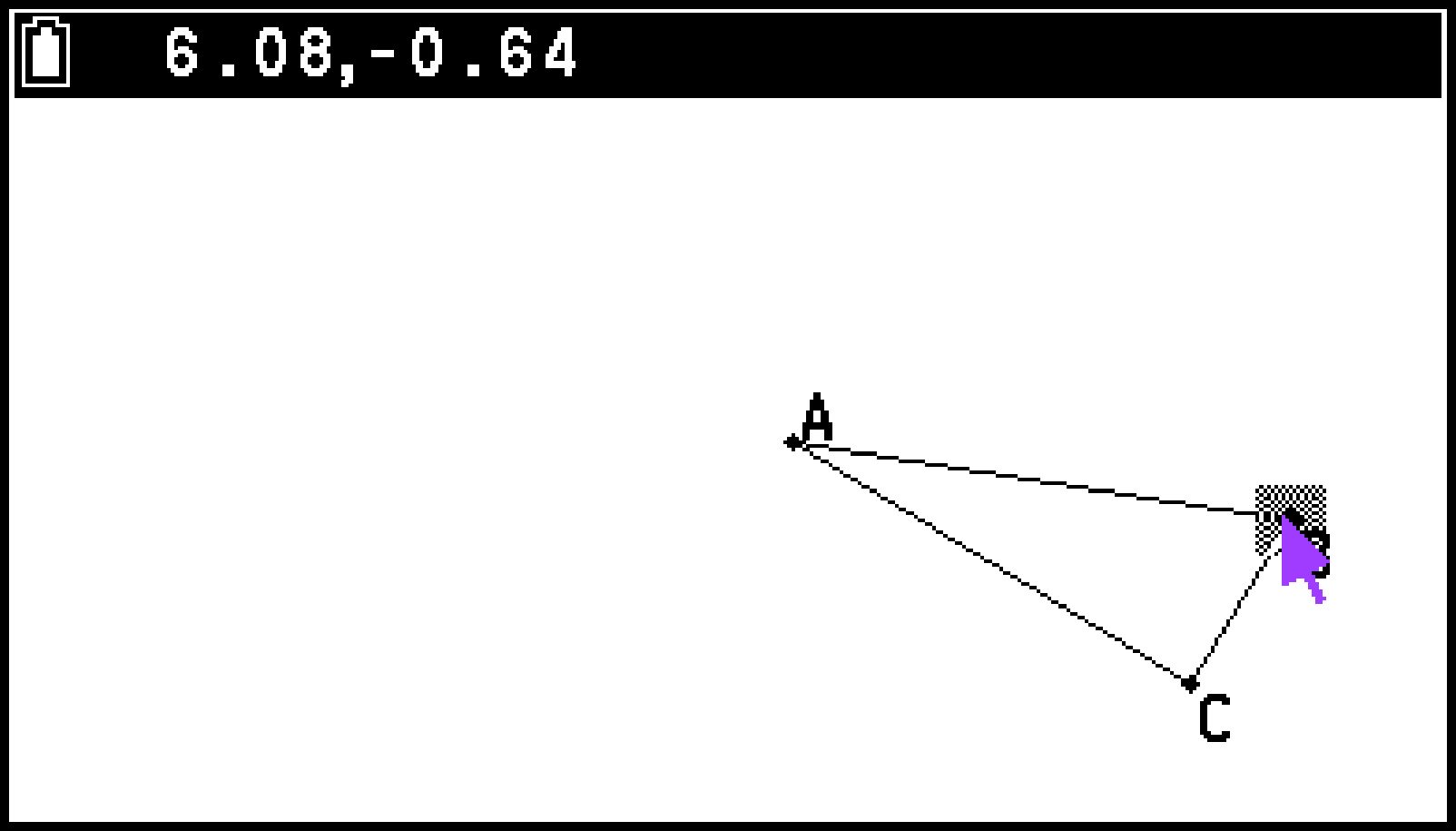

頂点Bの移動を試す(∠ACBが90度にロックされていることを確認する)。

-

bを2回押して、測定ボックスを閉じる。

-

aを押して、すべての図形の選択を解除する。

-

頂点Bの位置にポインターを移動し、Xを押す (図形を移動するにはを参照してください。)。

-

カーソルキーを使って頂点Bを適当な位置に移動し、Oを押す。

∠ACBの角度が測定ボックスに表示されます。

この時点では、測定ボックス右側のアイコンは![]() (ロック解除)です。

(ロック解除)です。

∠ACBの角度が90度に指定され、同時にロックされます。

測定ボックス右側のアイコンが![]() (ロック)に切り替わり、角度がロックされたことを表します。

(ロック)に切り替わり、角度がロックされたことを表します。

∠ACBが90度を保つように、頂点Aが移動します。

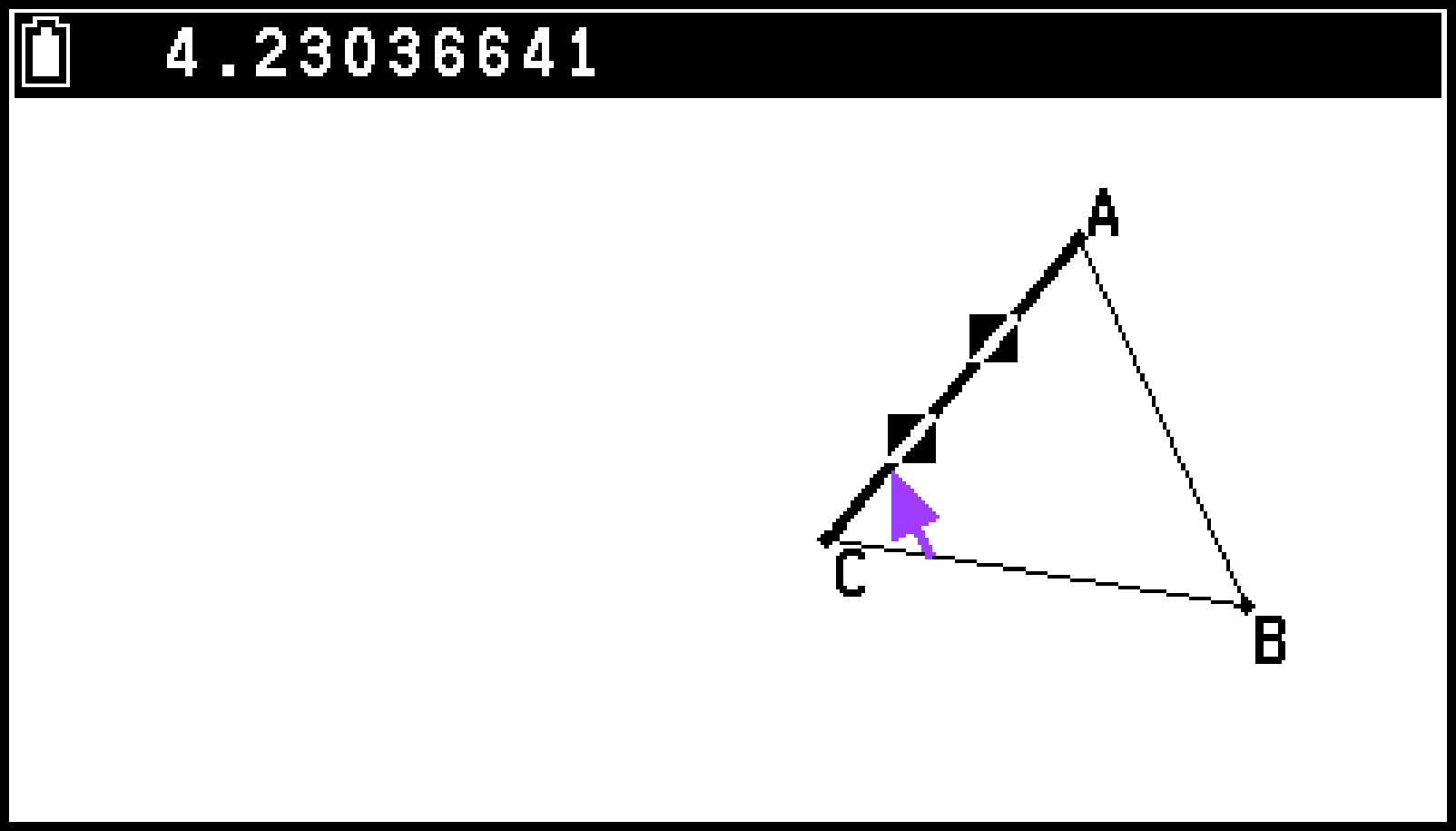

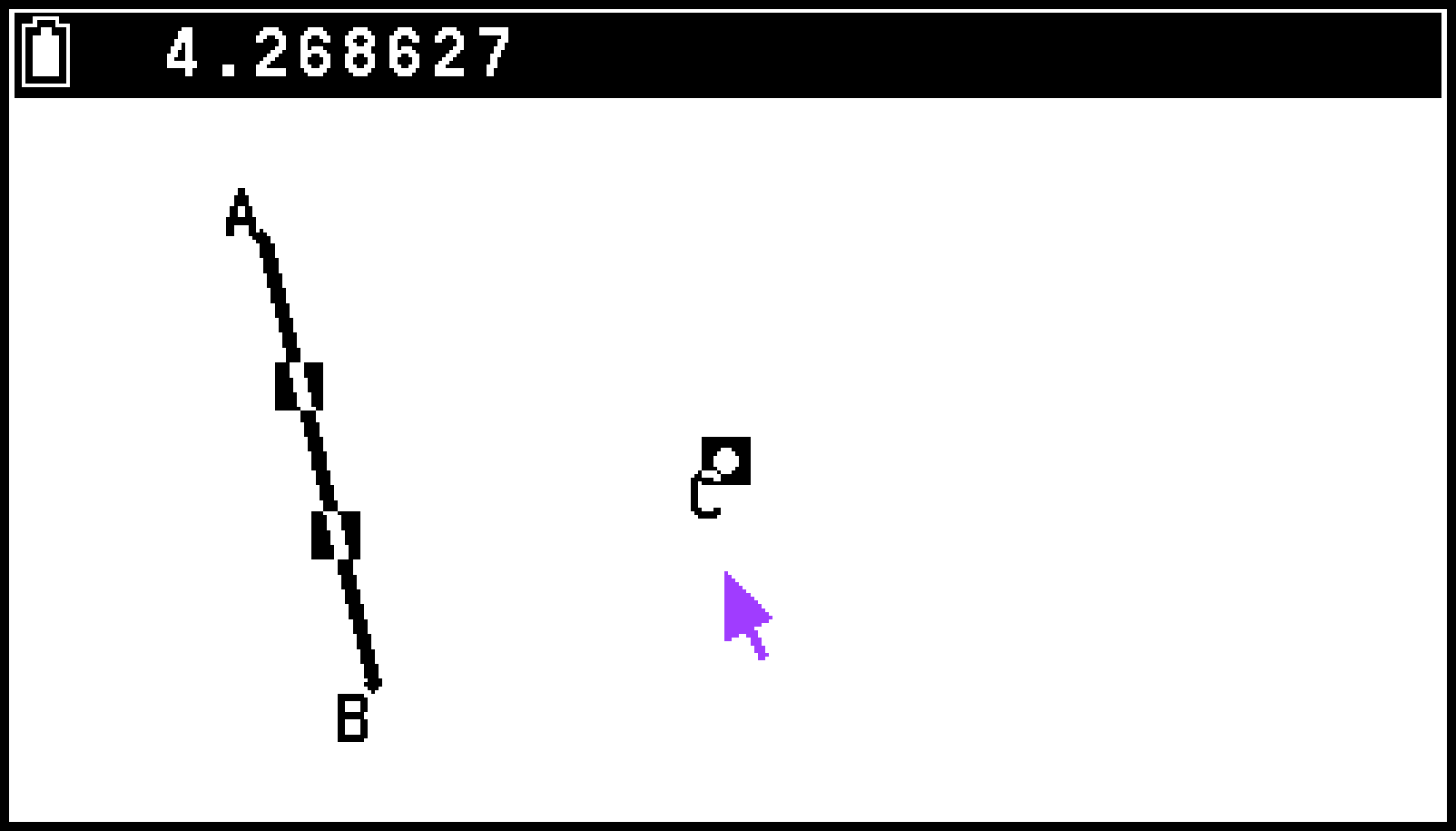

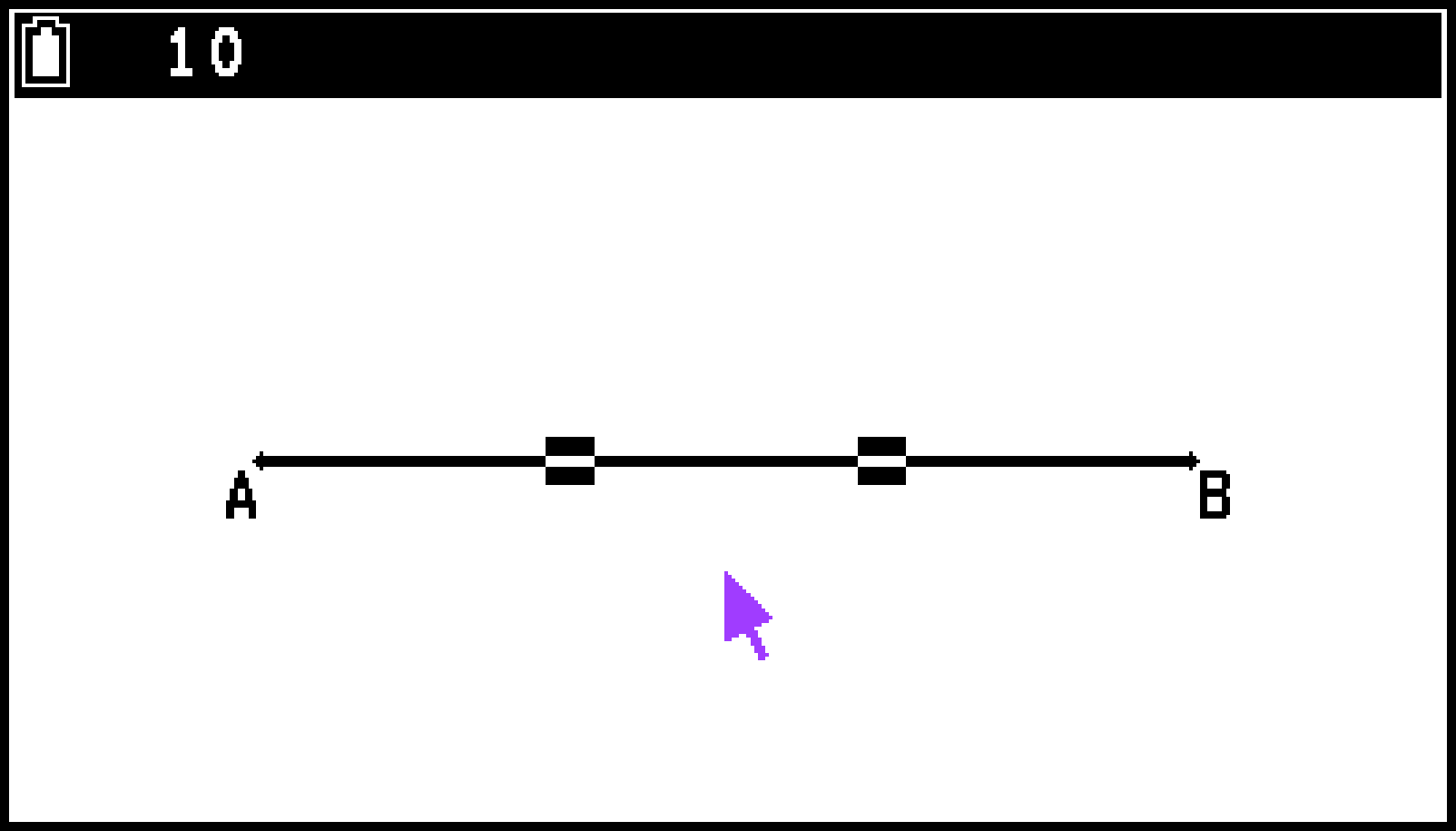

参考

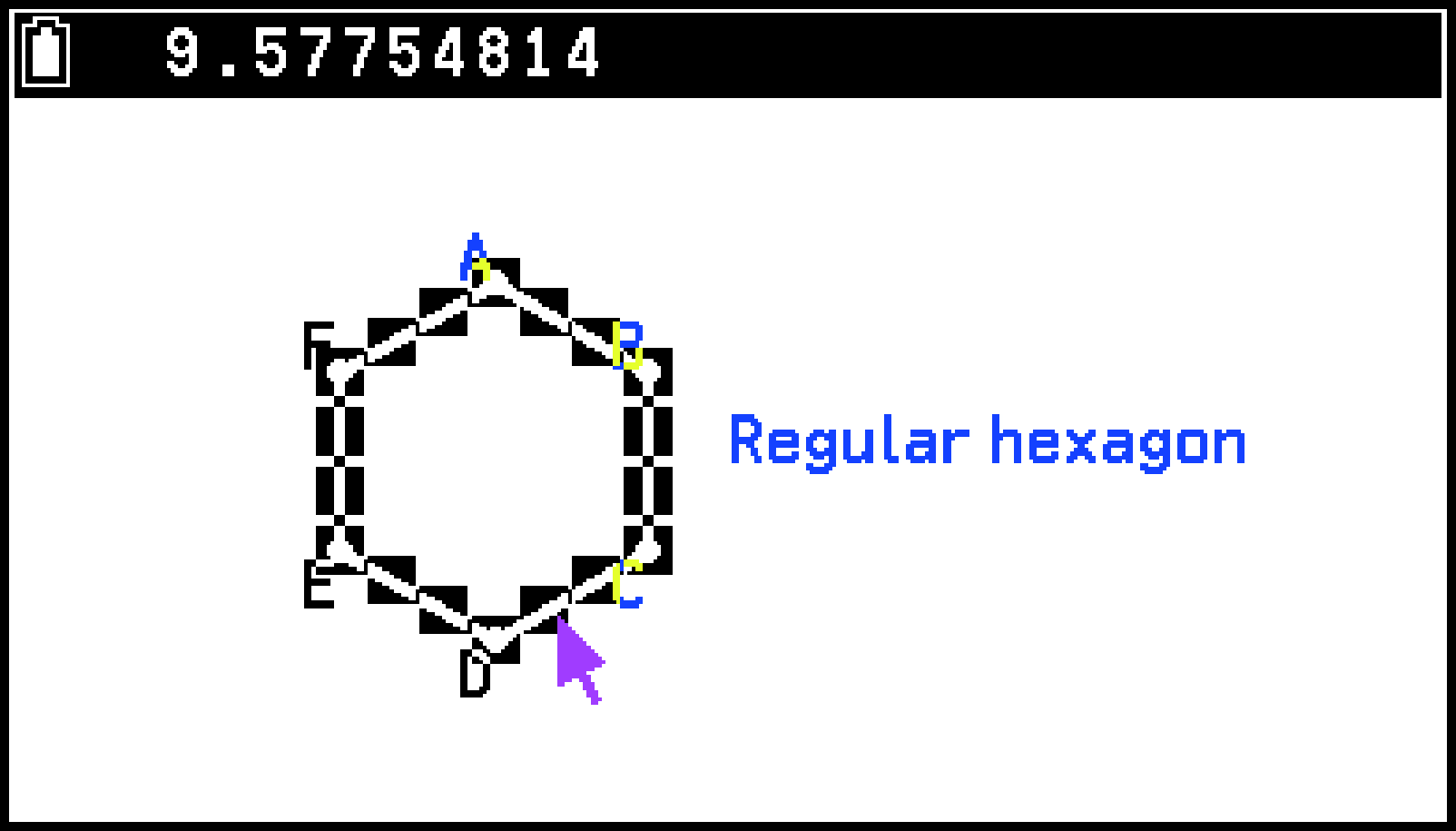

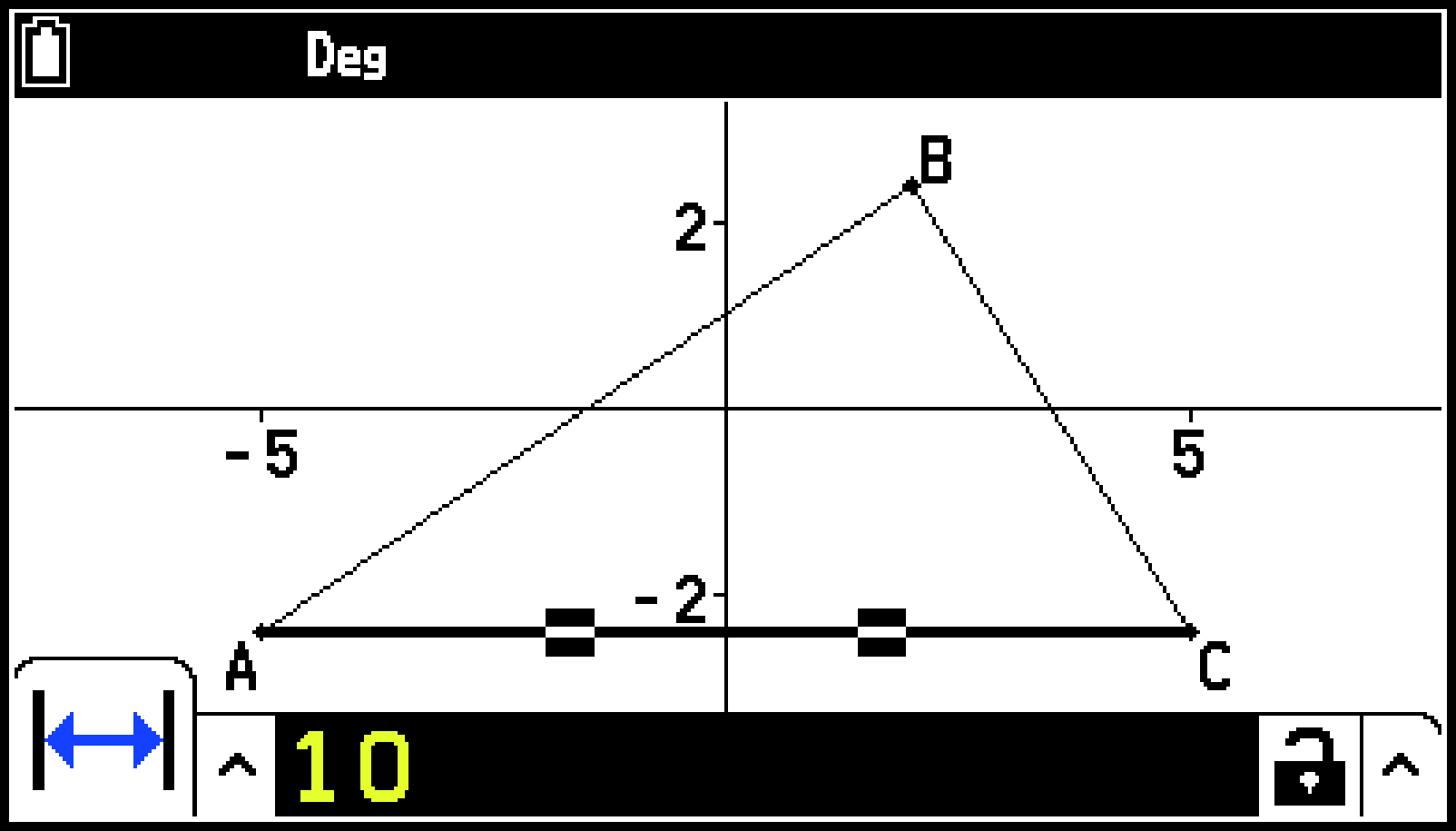

現在編集中のファイル上で初めて(またはT > [Edit] > [Clear All]の操作後初めて)下記いずれかの測定値を指定すると、その図形が表示エリア内に収まるように、図形のサイズが拡大または縮小されます。

三角形の1辺の長さ

線分またはベクトルの長さ

長方形・正方形・多角形・正n角形の1辺の長さ

円の円周、または円弧の長さ

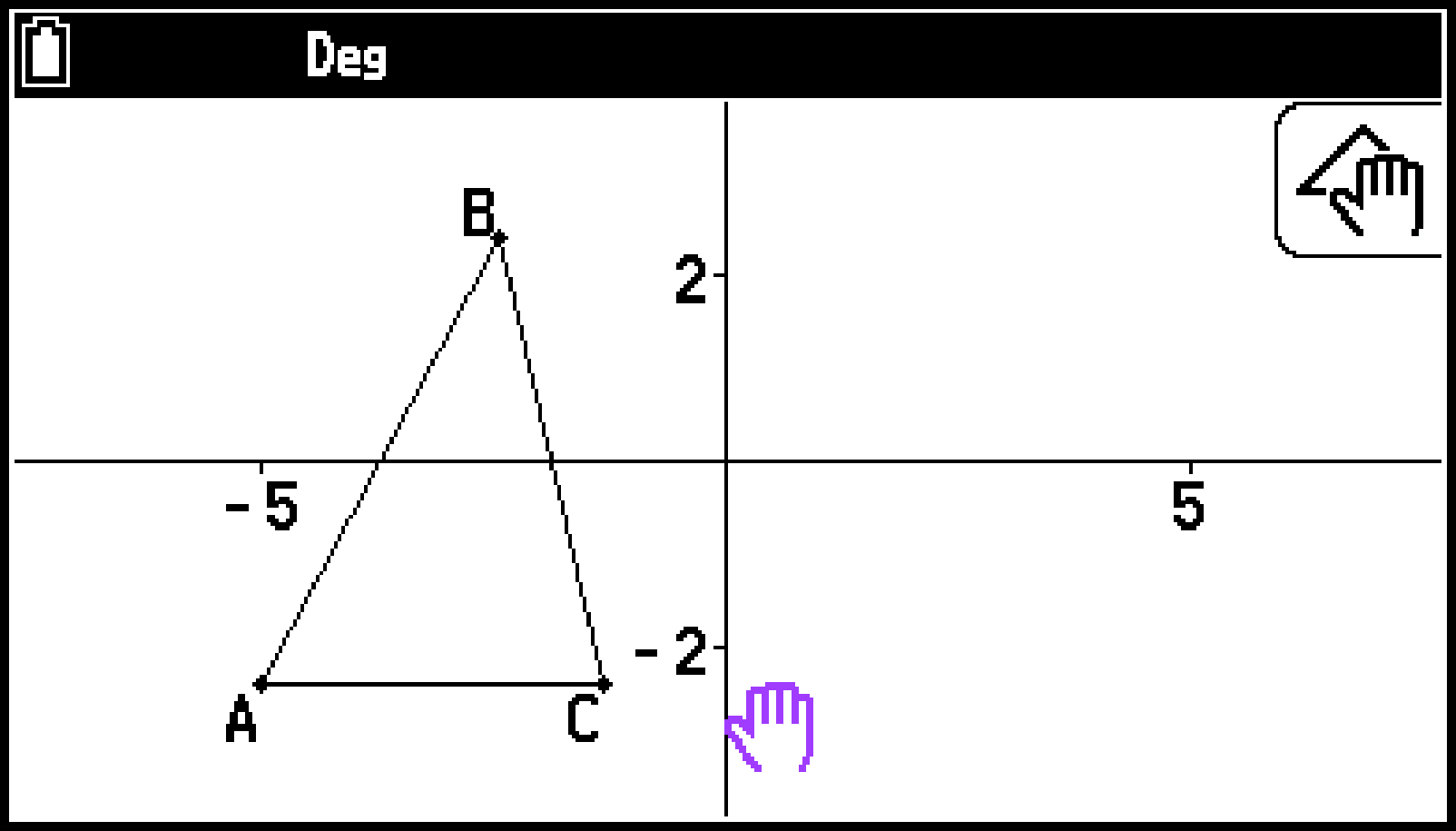

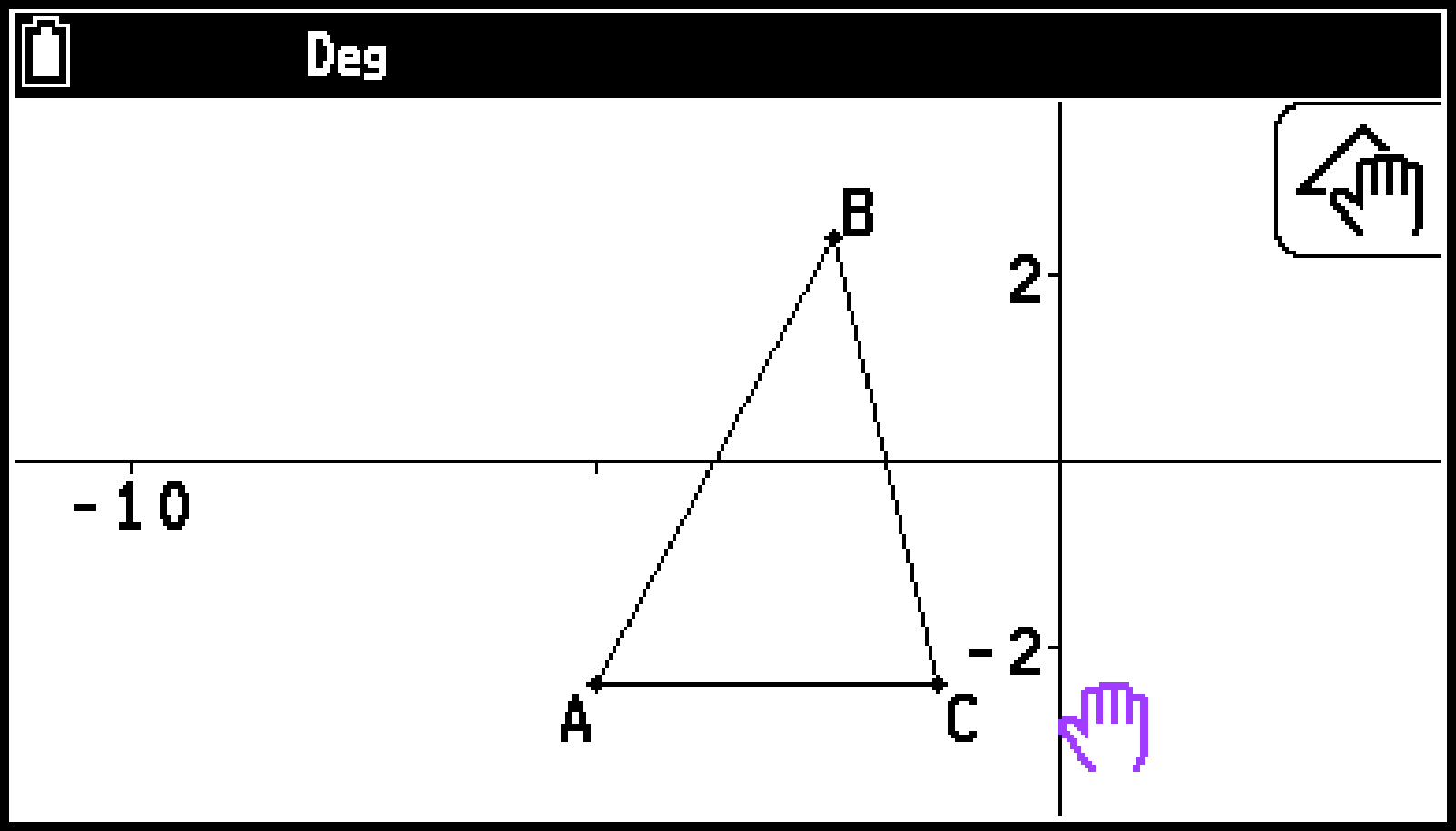

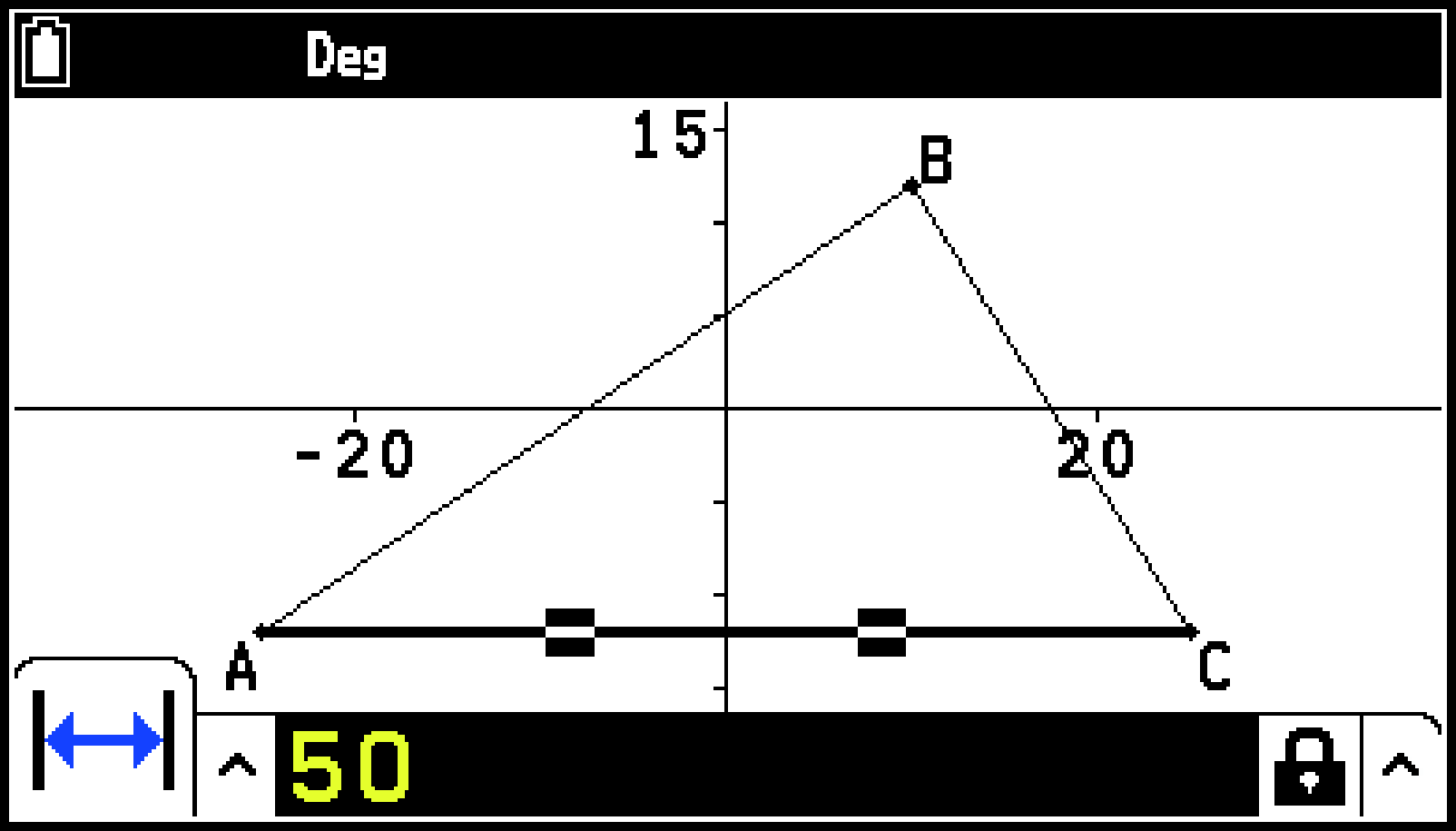

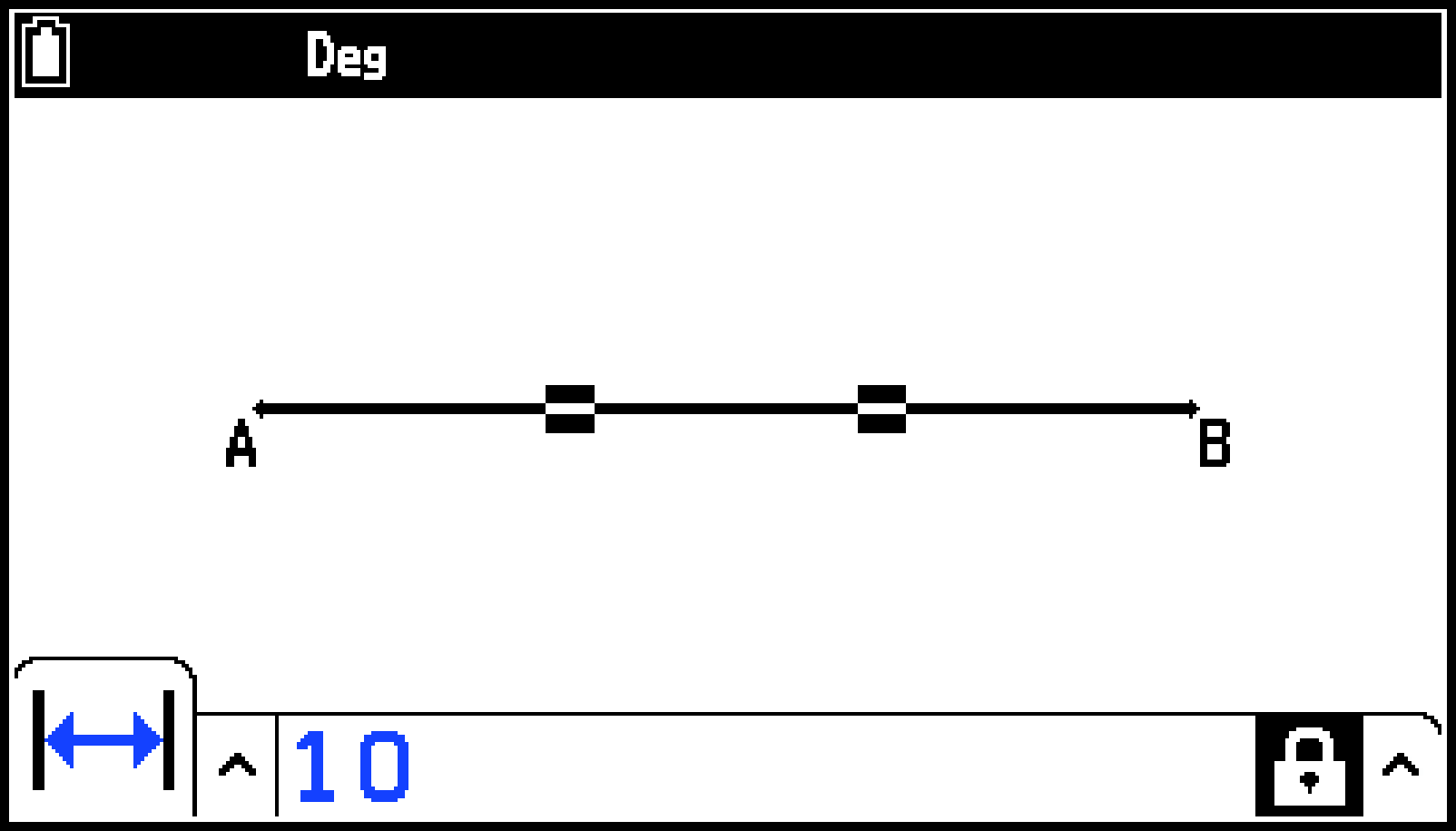

このとき自動的にView Windowの設定が変更されるため、表示上、図形のサイズはほとんど変わらないように見えます。下記は、View Windowの初期設定(画面幅10)で描画した三角形の底辺の長さを50に変更した場合の画面例です

View Windowが再設定されるのは、図形の測定値を指定した結果、図形が大きすぎて画面に収まらなかったり、小さすぎて見えなくなったりするのを防ぐためです。

なお、測定値を指定した図形と等比で、画面上にあった他のすべての図形のサイズも拡大または縮小される点に、ご注意ください。

初めて長さを変更した後で再度変更したときは、選択した対象の長さだけが変わります。

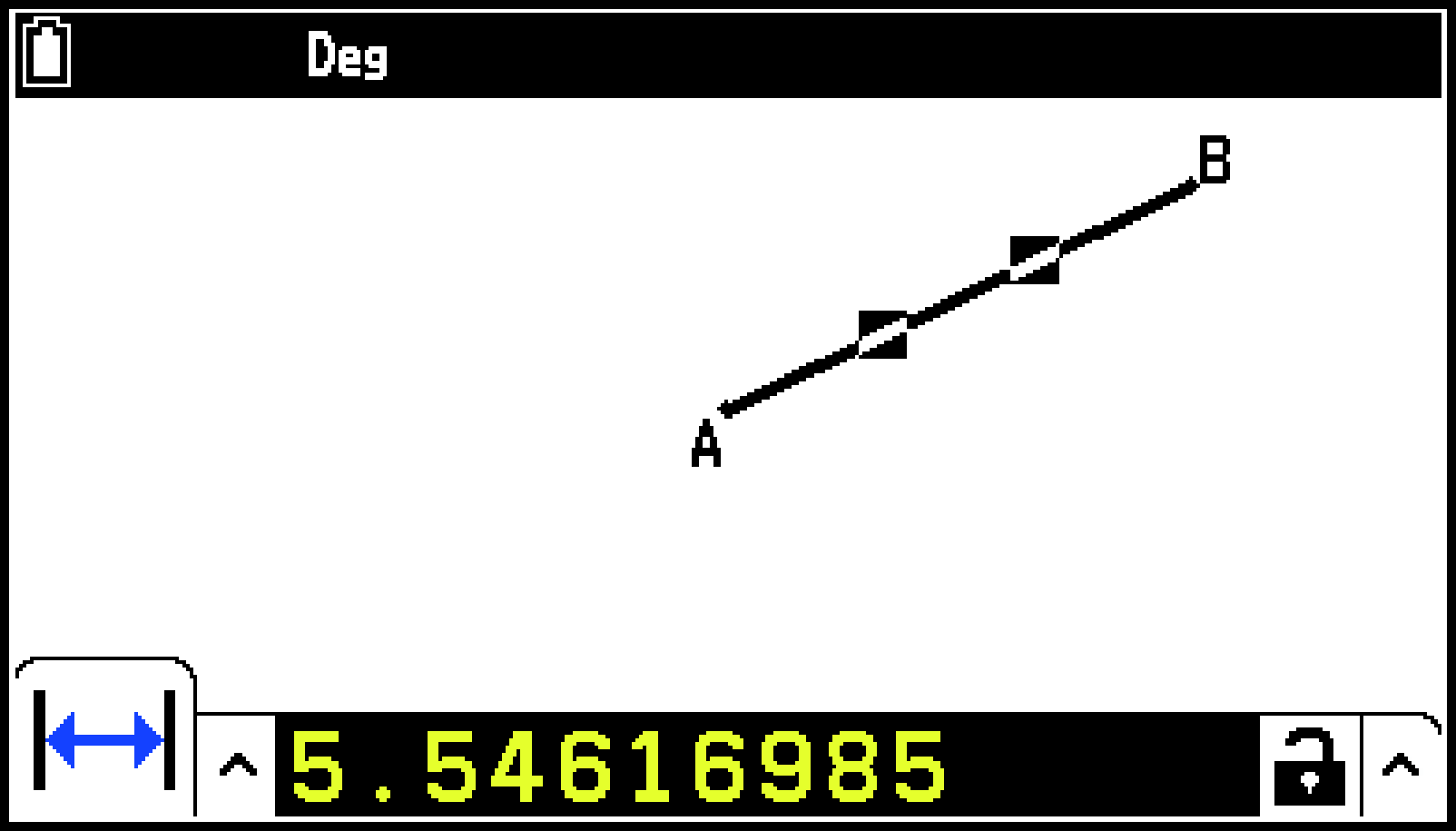

図形の測定値をロックする、ロックを解除する

図形の測定値を指定しロックするで説明したように、測定値は数値指定すると同時に、自動的にロックされます。ここでは、数値を指定せずに測定値をロックまたはロックを解除する操作を説明します。

参考

図形の測定値には、ロックできるものとできないものがあります。どの測定値がロックできるかについては、測定値アイコン一覧を参照してください。

特定の測定値をロックするには

例 1: 線分の長さ、または傾きをロックする

-

線分を描いて選択する。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。

-

lを押して測定ボックス左側の上矢印(

)を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

表示されるアイコンパレットで、その測定値をロックしたいほうのアイコン(

または

または )を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

rを使って

アイコンを反転させ、Oを押す。*

アイコンを反転させ、Oを押す。*

アイコンが![]() に切り替わり、測定値がロックされます。

に切り替わり、測定値がロックされます。

長さをロック

傾きをロック

手順5の代わりに下記の操作も可能です。

-

アイコン右側の上矢印(

アイコン右側の上矢印( )を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

表示されるメニューから[Lock]を選び、Oを押す。

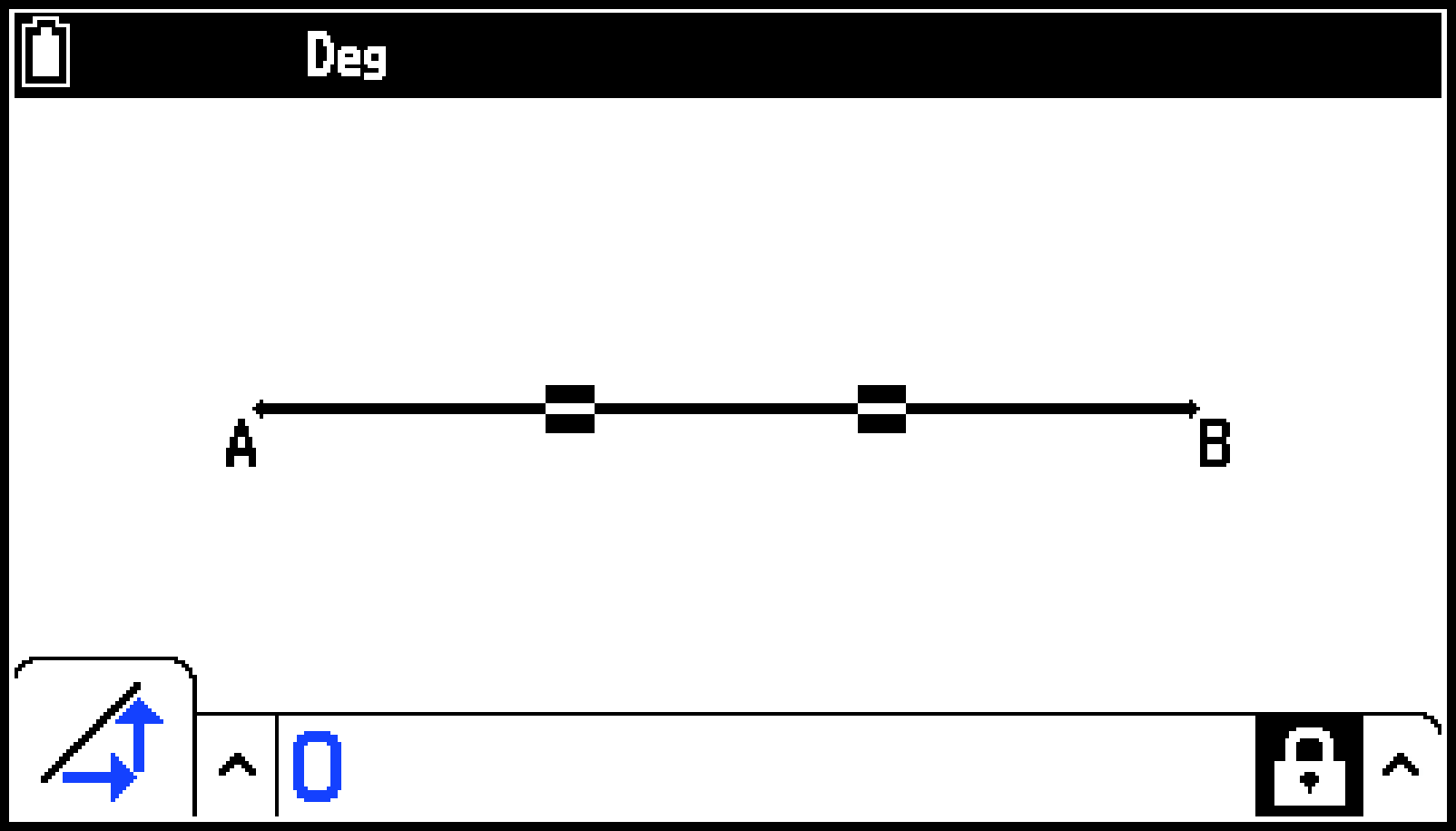

例 2: 三角形の2つの辺を等しい長さにロックする

-

三角形を描き、辺ACと辺BCを選ぶ。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。

-

lを押して測定ボックス左側の上矢印(

)を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

表示されるアイコンパレットで

アイコンを反転させ、Oを押す。

アイコンを反転させ、Oを押す。 -

rを使って

アイコンを反転させ、Oを押す。

アイコンを反転させ、Oを押す。

このとき、測定ボックスには“No”と表示されます。

アイコンが![]() に切り替わり、測定値がロックされます。同時に、測定ボックスの表示が“Yes”に変わります。

に切り替わり、測定値がロックされます。同時に、測定ボックスの表示が“Yes”に変わります。

特定の測定値のロックを解除するには

下記いずれかの操作で、特定の測定値のロックを解除できます。

右側のアイコンが![]() の場合、lまたはrを使ってアイコンを反転させ、Oを押す。

の場合、lまたはrを使ってアイコンを反転させ、Oを押す。

アイコンが![]() に切り替わり、測定値のロックが解除されます。

に切り替わり、測定値のロックが解除されます。

lまたはrを使って![]() アイコン右側の上矢印(

アイコン右側の上矢印(![]() )を反転させ、Oを押す。 表示されるメニューから[Unlock]を選び、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 表示されるメニューから[Unlock]を選び、Oを押す。

画面上のすべての図形のロックを解除するには

T > [Option] > [Clear Constraint]を選びます。すべてのロック設定が解除されます。

参考

上記の操作によって、手動で指定した測定値のロックと、描画時に自動的に指定された測定値のロックの両方が解除されます。

例えば、下記のようなロックが解除されます。

二等辺三角形(ABC)を描いたときの、辺ABの長さと辺BCの長さの「一致」を保つロック

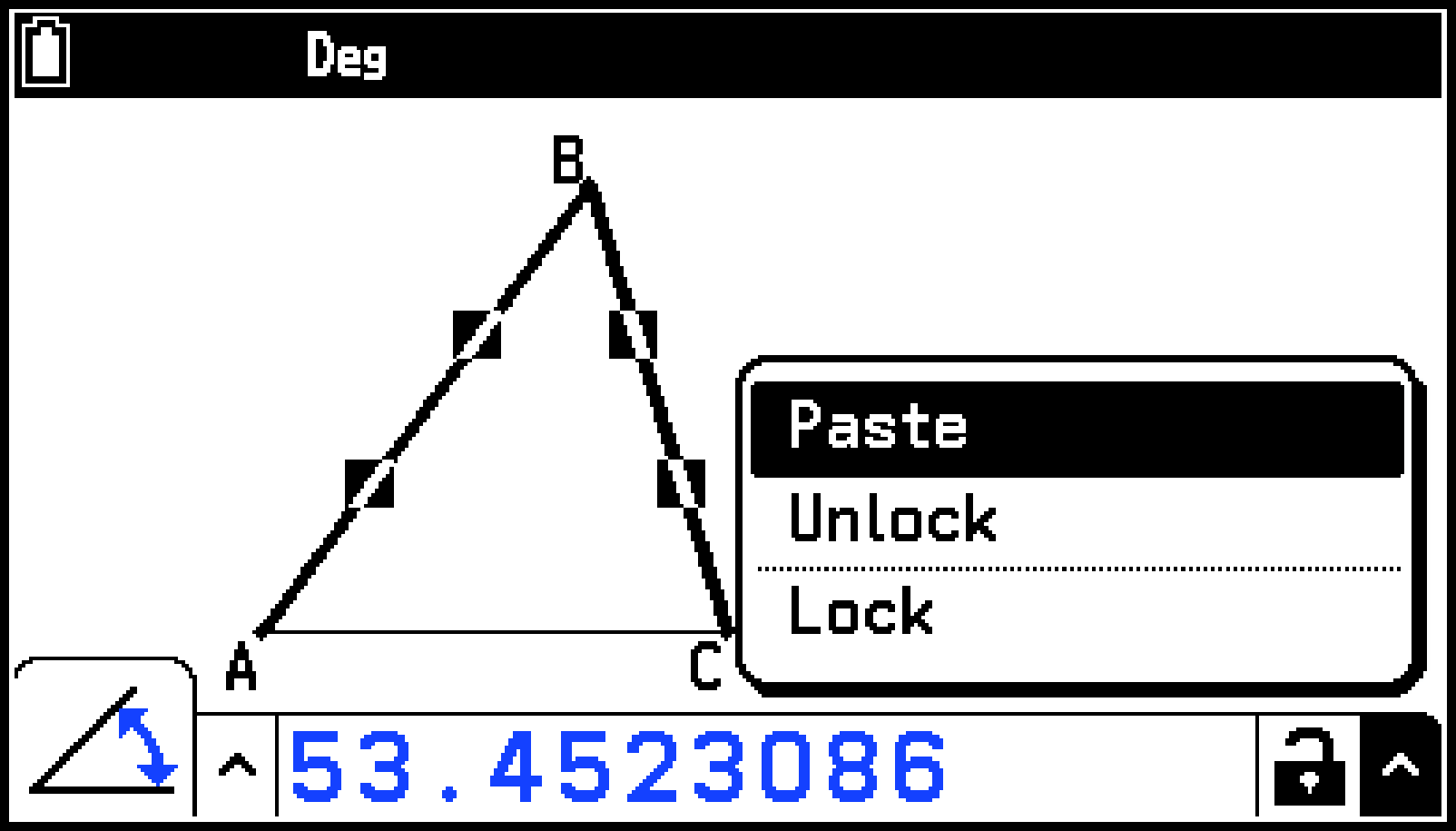

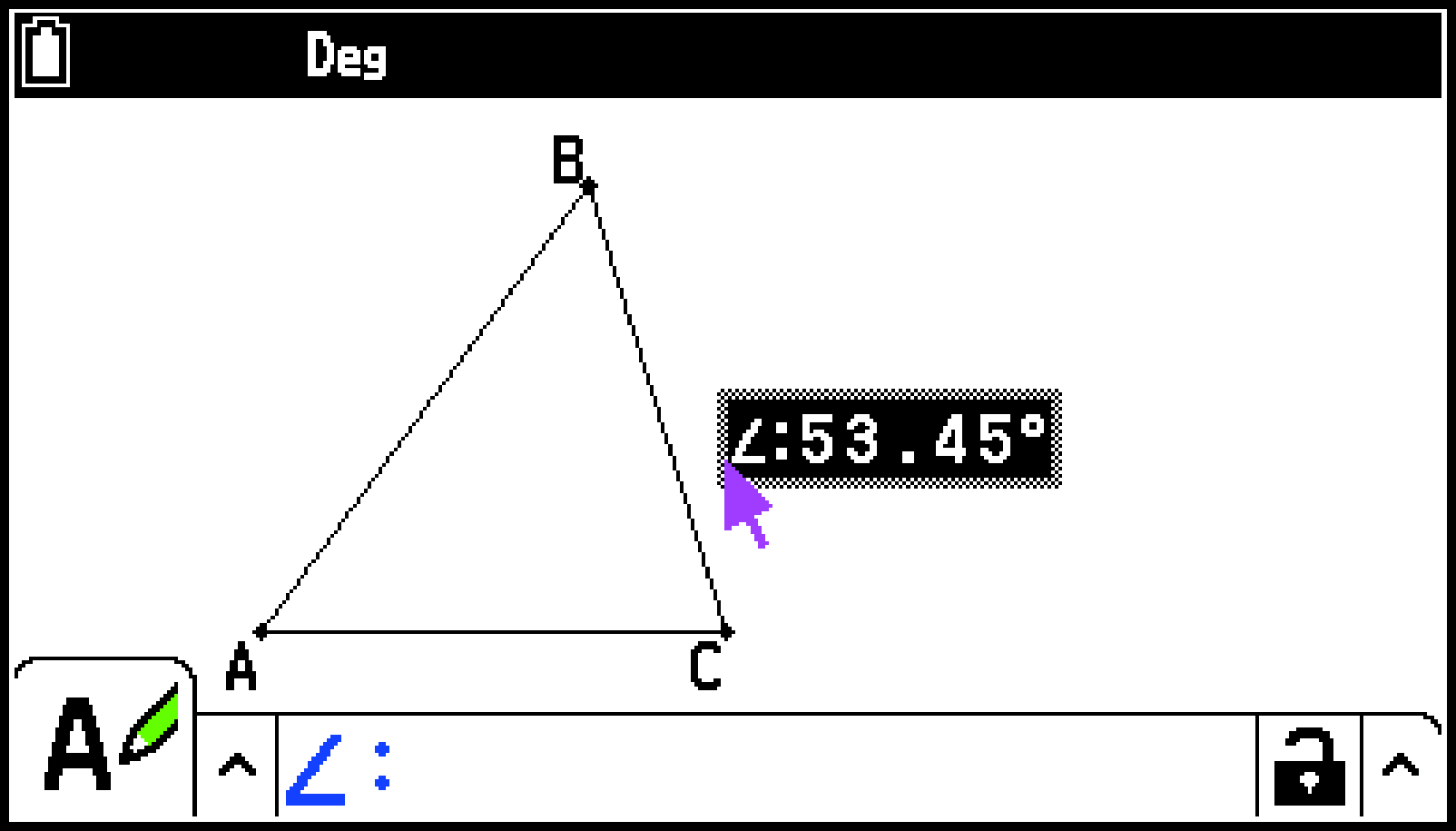

測定値を画面上に貼り付ける

下記の操作で、図形の測定値を画面上に貼り付けることができます。図形を操作すると、画面上に貼り付けた測定値も同時に変化します。

例: 三角形のある内角の測定値を画面上に貼り付ける

-

三角形を描き、2つの辺を選択する。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。

-

rを使って測定ボックス右端の上矢印(

)を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

表示されるメニューから、[Paste]を選ぶ。

-

必要に応じて、測定値のテキストを移動する。

測定ボックスの測定値が、画面上に貼り付けられます。このとき、貼り付けた測定値のテキストが選択されます。

Xを押した後、カーソルキーを使って測定値のテキストを移動できます。詳しくは、図形を移動するにはを参照してください。

参考

上記の手順2で測定ボックスが反転しているときにs.(%)を押しても、測定ボックスの測定値を画面上に貼り付けることができます。

次の種類の測定値を、画面上に貼り付けることができます: 座標・距離/長さ・傾き・半径・円周・外周・面積・角度・補角・方程式・ベクトルの成分。

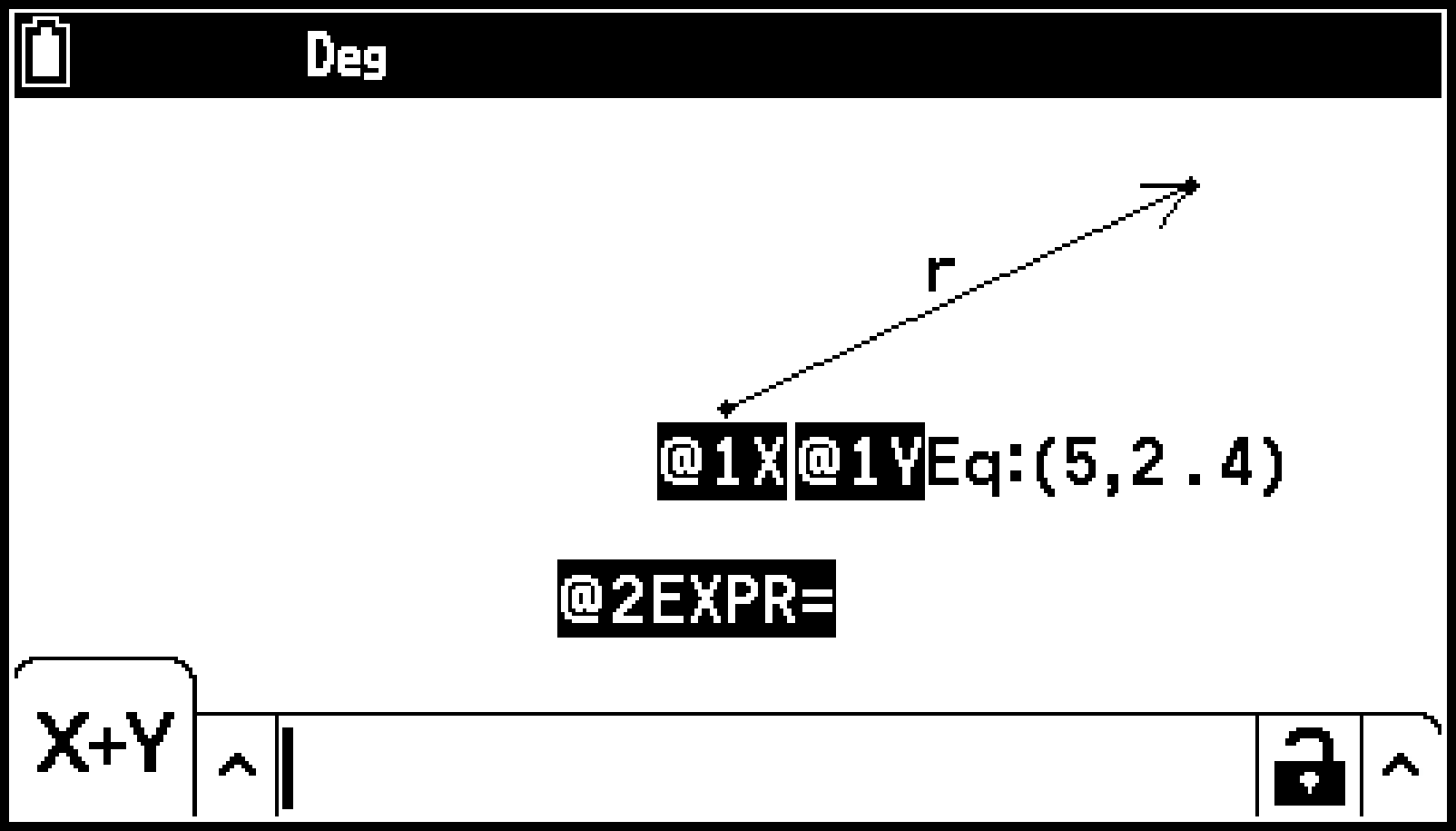

貼り付けた測定値には、その種類に応じて、先頭に名前(または記号)が付記されます。上の例では角度を表す “∠:” が付記されていますが、面積の場合は“Area:”、方程式またはベクトルの成分の場合は“Eq:”が付記されます。付記された名前(または記号)は、測定ボックスを使って編集できます。編集の操作については、図形のラベルを変更する、名前を付けるを参照してください。

図形のラベルを変更する、名前を付ける

点やベクトル、貼り付けた測定値のラベル名を変更したり、名前を付けたりできます。

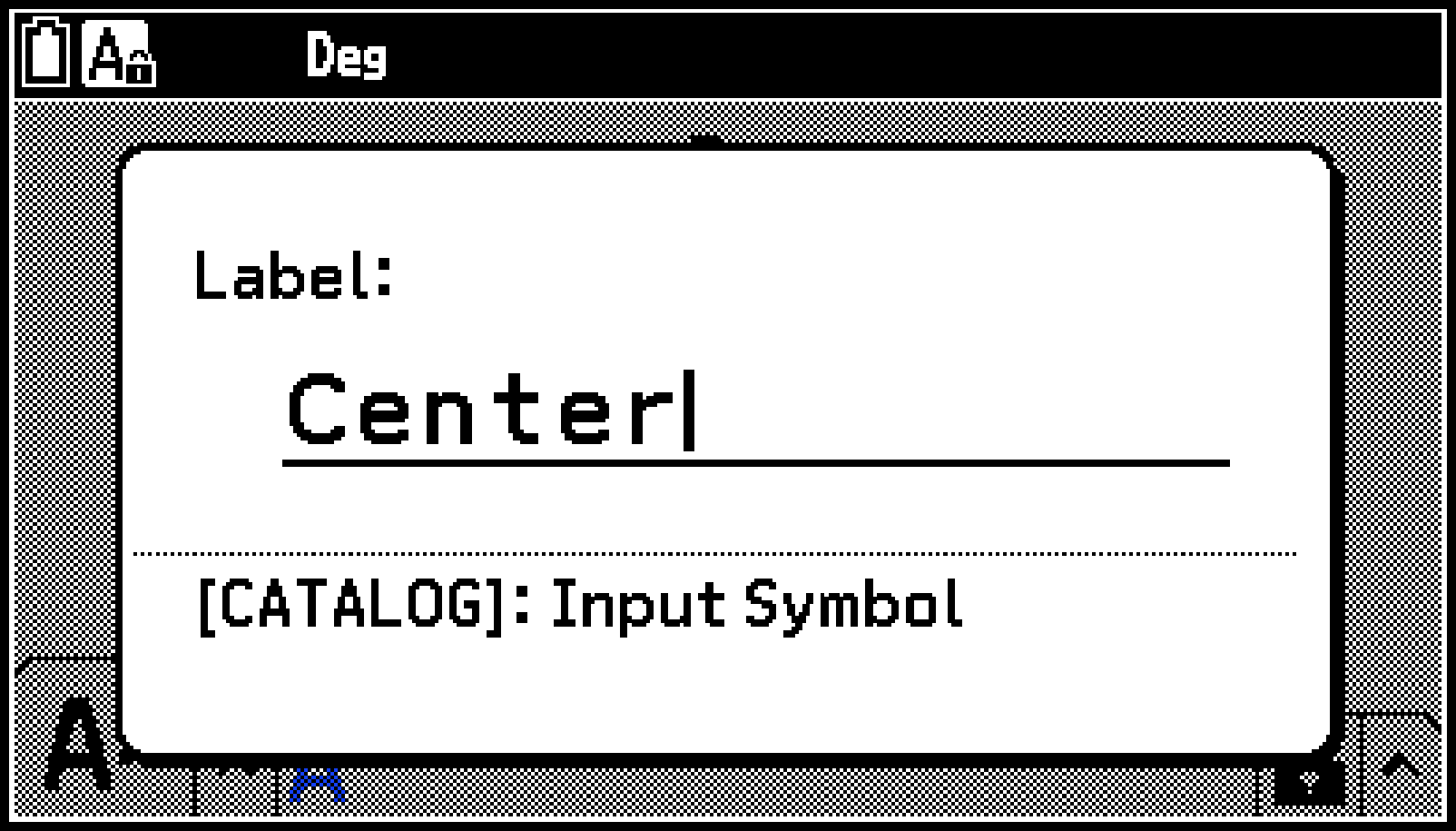

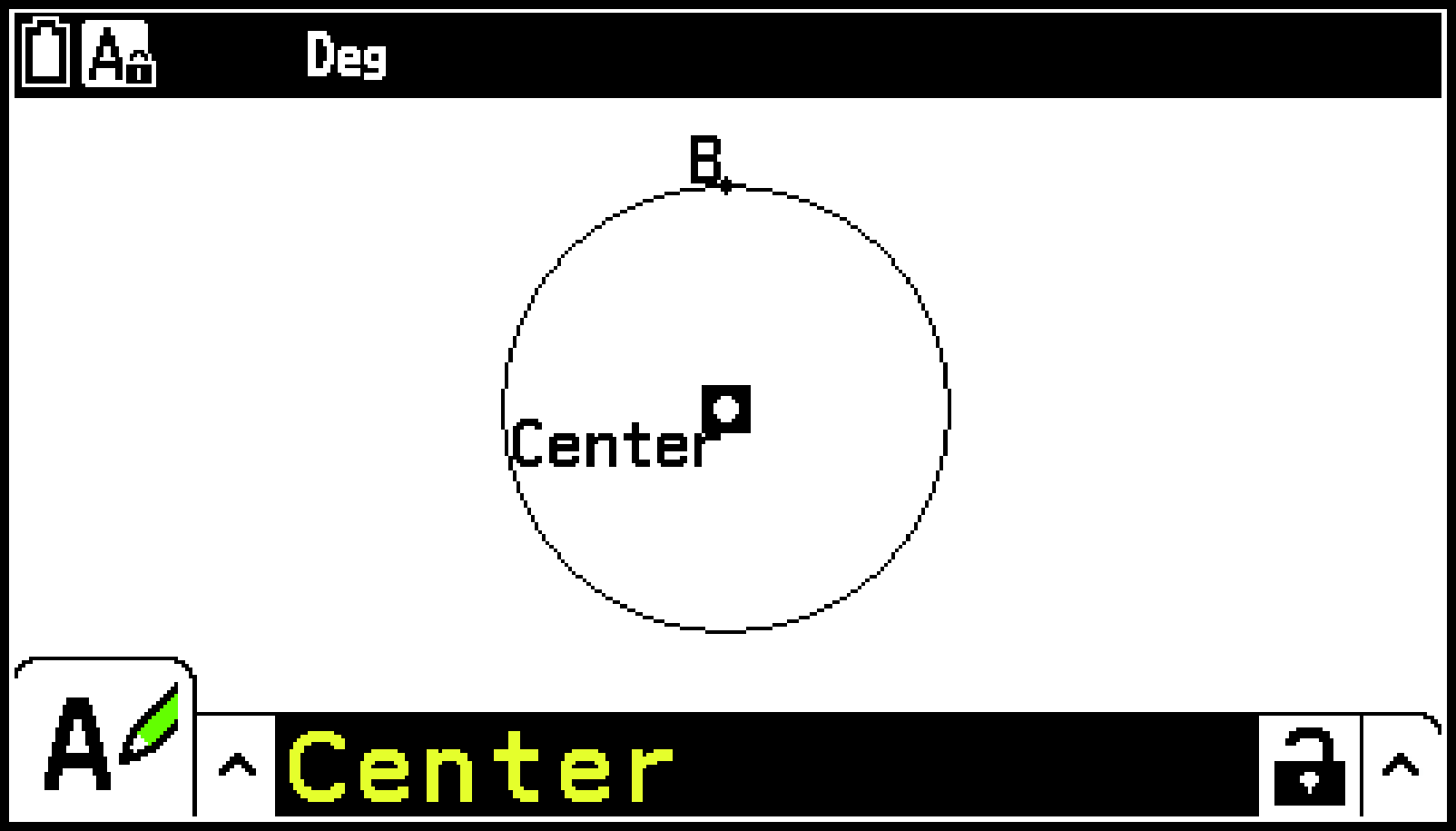

例: 円の中心点のラベル名を“A”から“Center”に変更する

-

円を描き、中心点を選択する。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。

-

lを押して測定ボックス左側の上矢印(

)を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

表示されるアイコンパレットで

アイコンを反転させ、Oを押す。

アイコンを反転させ、Oを押す。 -

rを押して測定ボックスを反転させ、Oを押す。

-

表示されるラベル編集ダイアログに“Center”と入力する。

-

Oを押す。

このとき![]() アイコンが表示されている場合は、手順6へ進んでください。

アイコンが表示されている場合は、手順6へ進んでください。

ラベル名には14文字まで入力できます。

ラベル名を削除するには、aを押します。

変更後の名前が表示されます。

画面上に貼り付けた測定値に基づく計算の結果を表示する

下記の操作で、図形の角度や線の長さなどの測定値を使って計算を実行し、その結果を画面に表示できます。

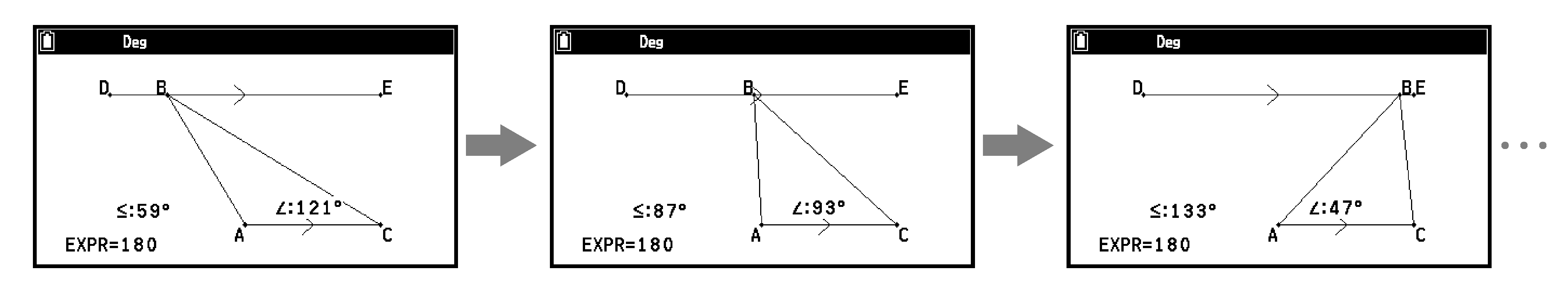

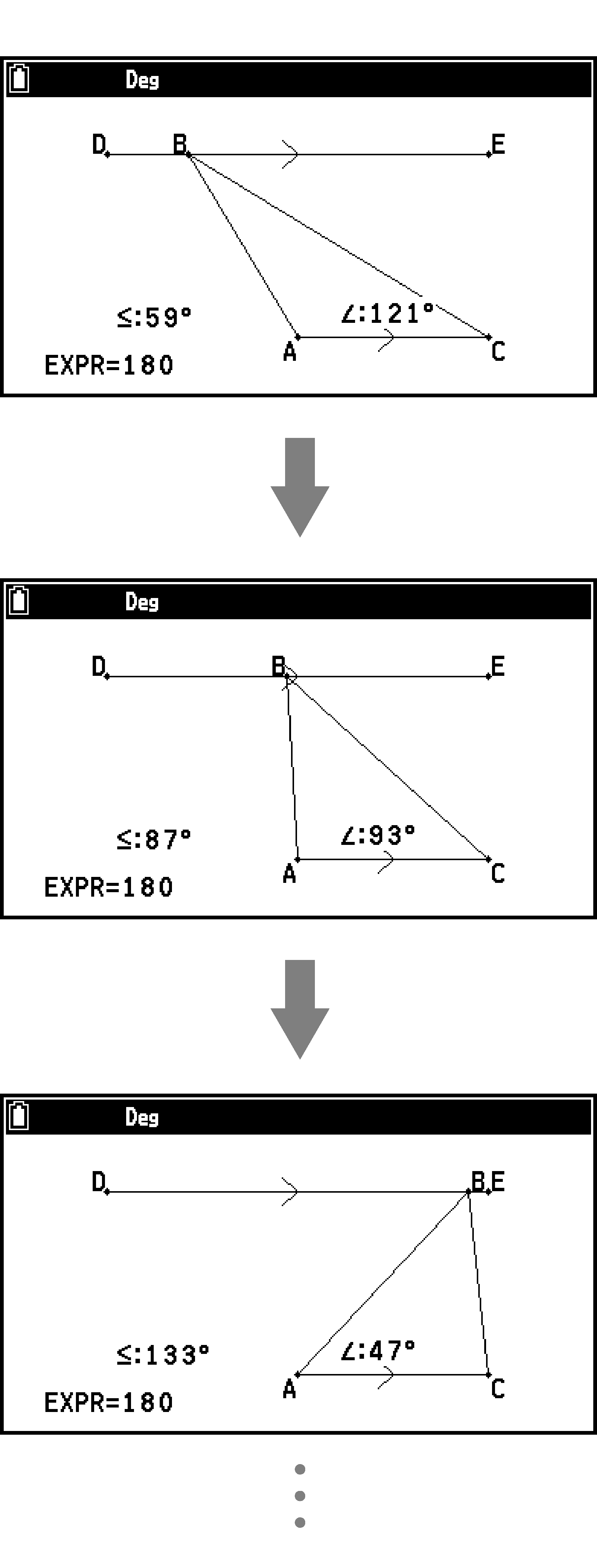

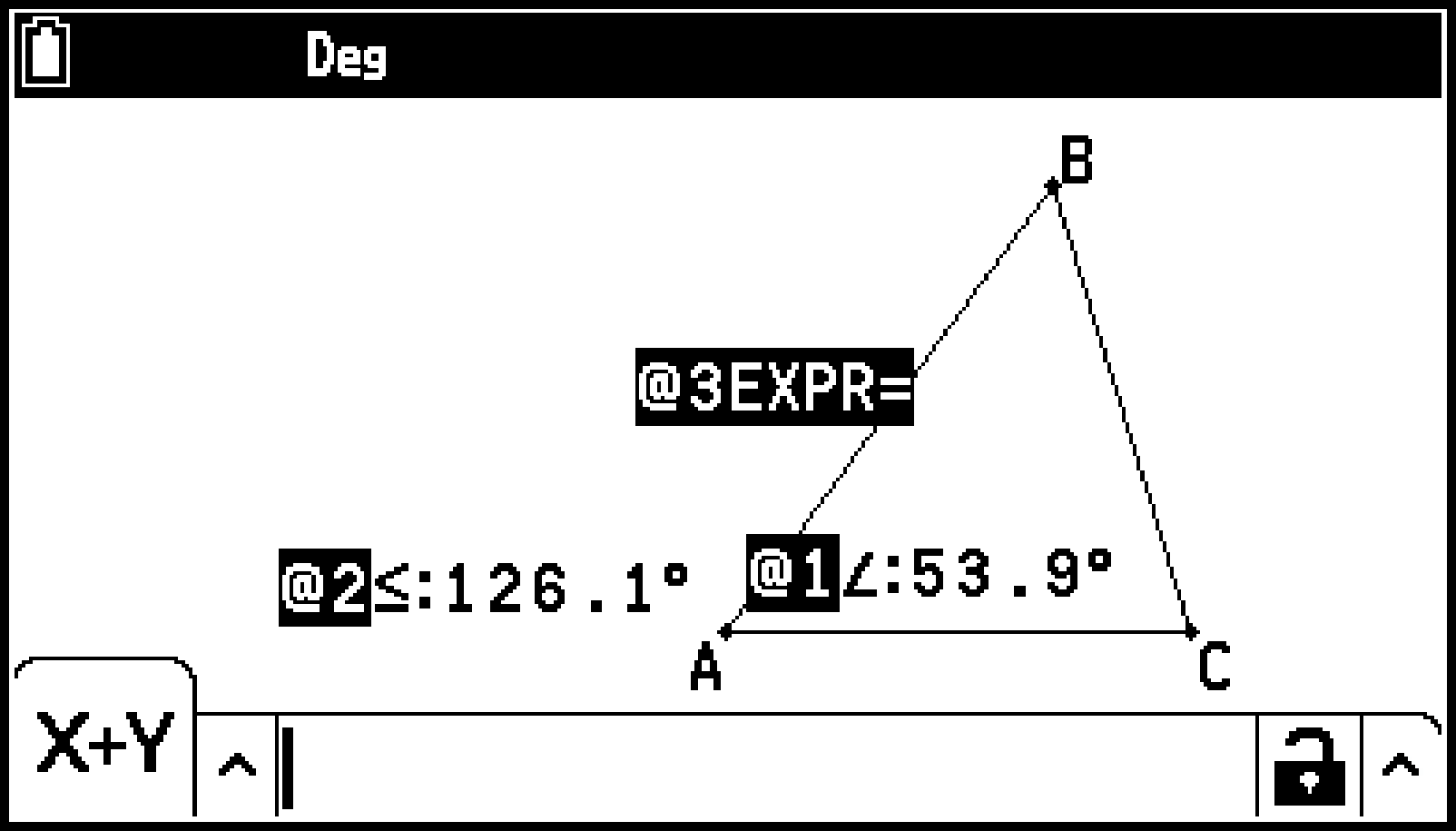

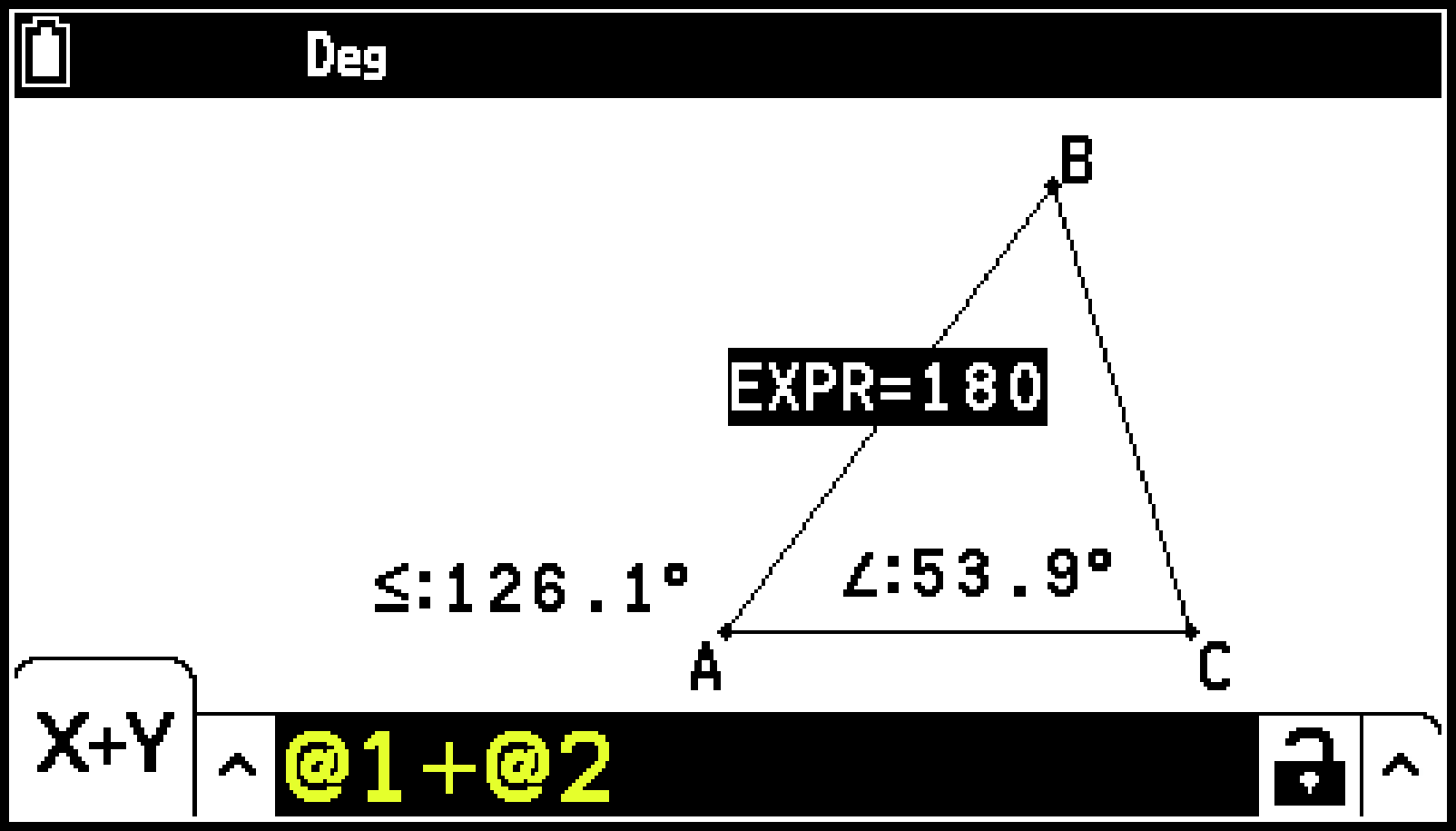

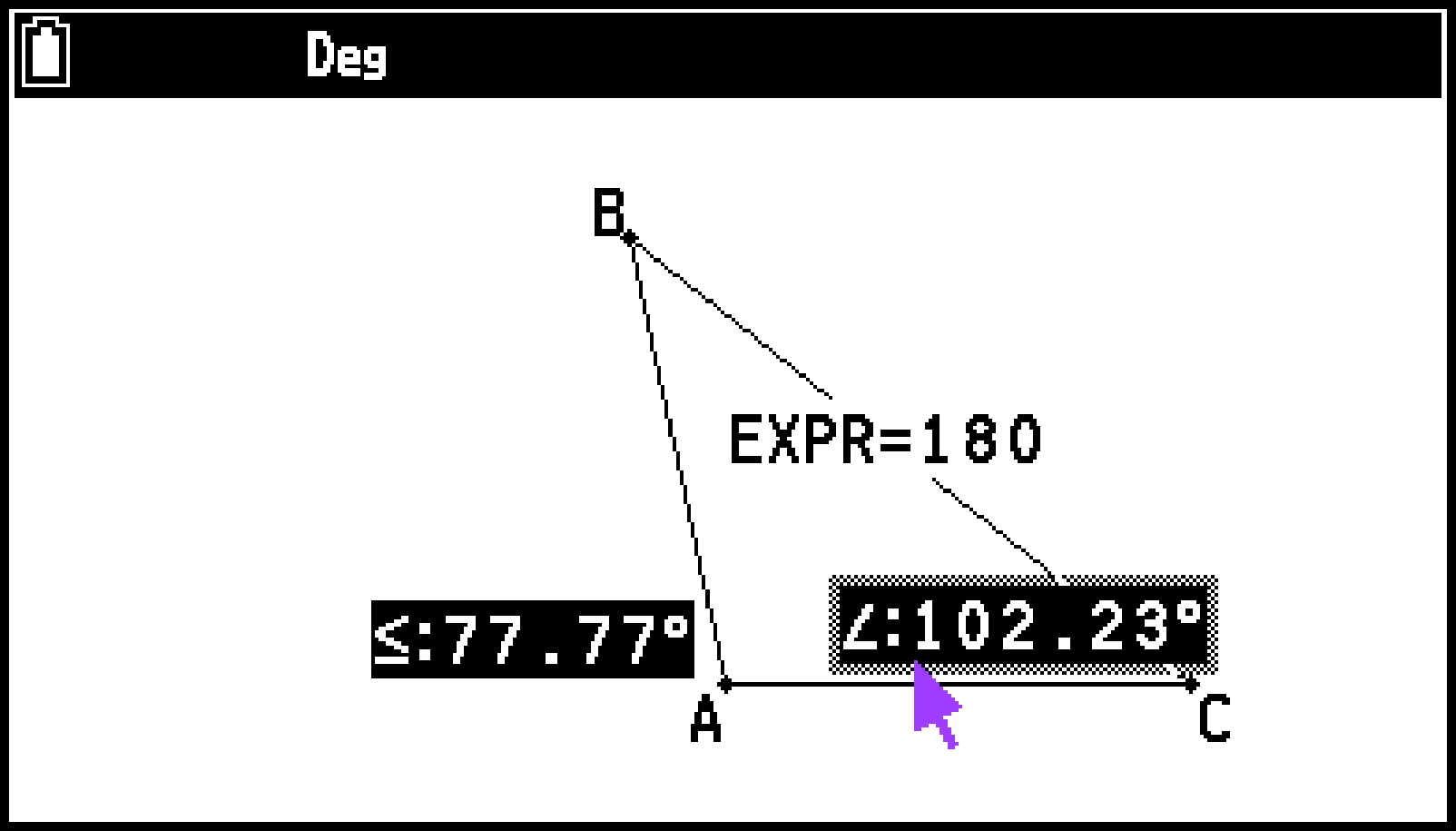

例 1: 三角形の内角の1つとその補角の和を求める式を入力し、計算結果を画面に貼りつける

-

三角形を描き、∠BACの内角と補角の測定値をそれぞれ画面上に貼り付ける。

-

T > [Option] > [Expression]を選ぶ。

-

各測定値のラベルを使って、測定ボックスに計算式を入力する。

-

計算式を入力したら、Oを押す。

-

bを2回押して、測定ボックスを閉じる。

-

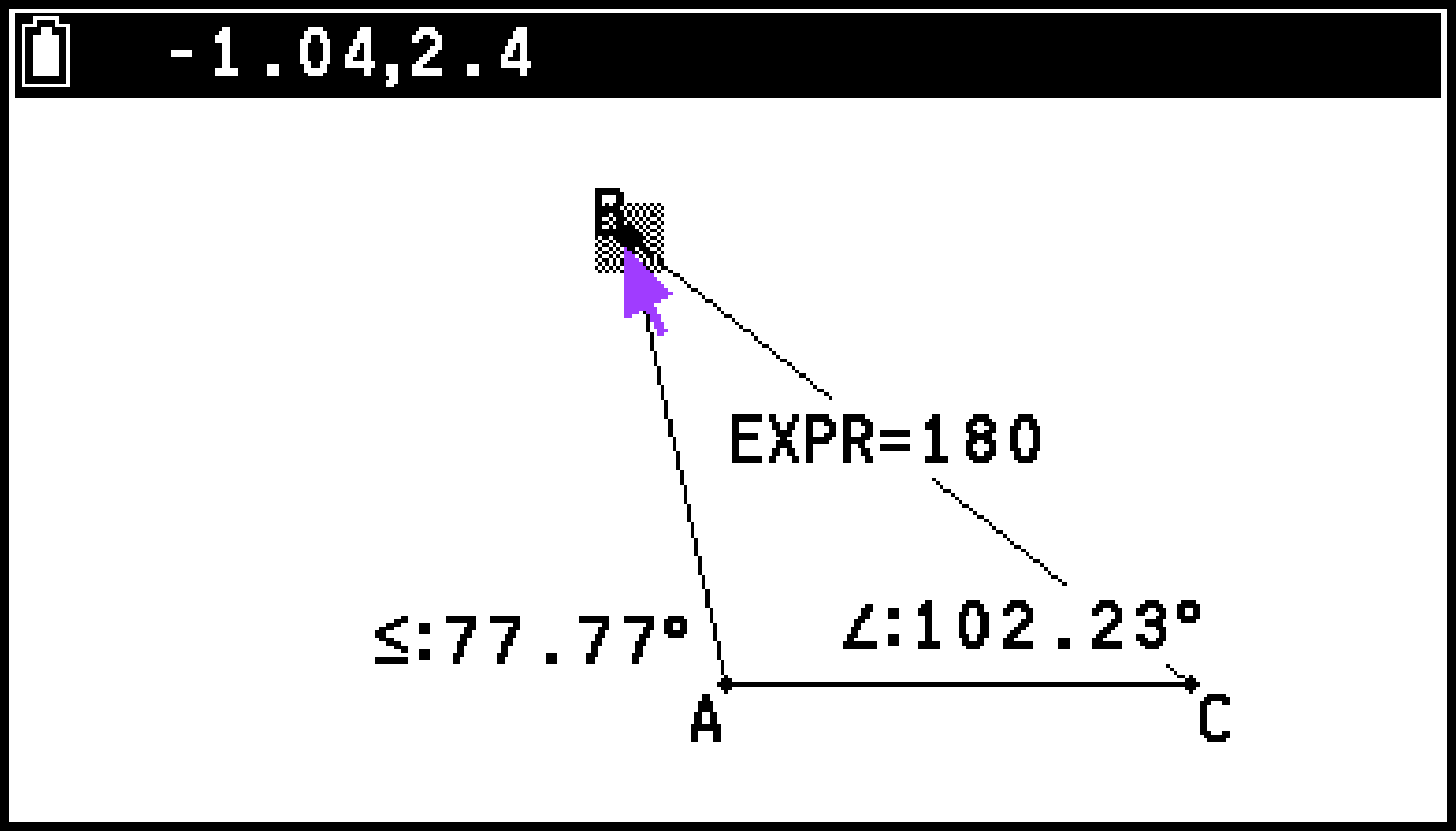

頂点Bを画面上の別の位置に移動する。

測定値を画面上に貼り付ける操作については、測定値を画面上に貼り付けるを参照してください。

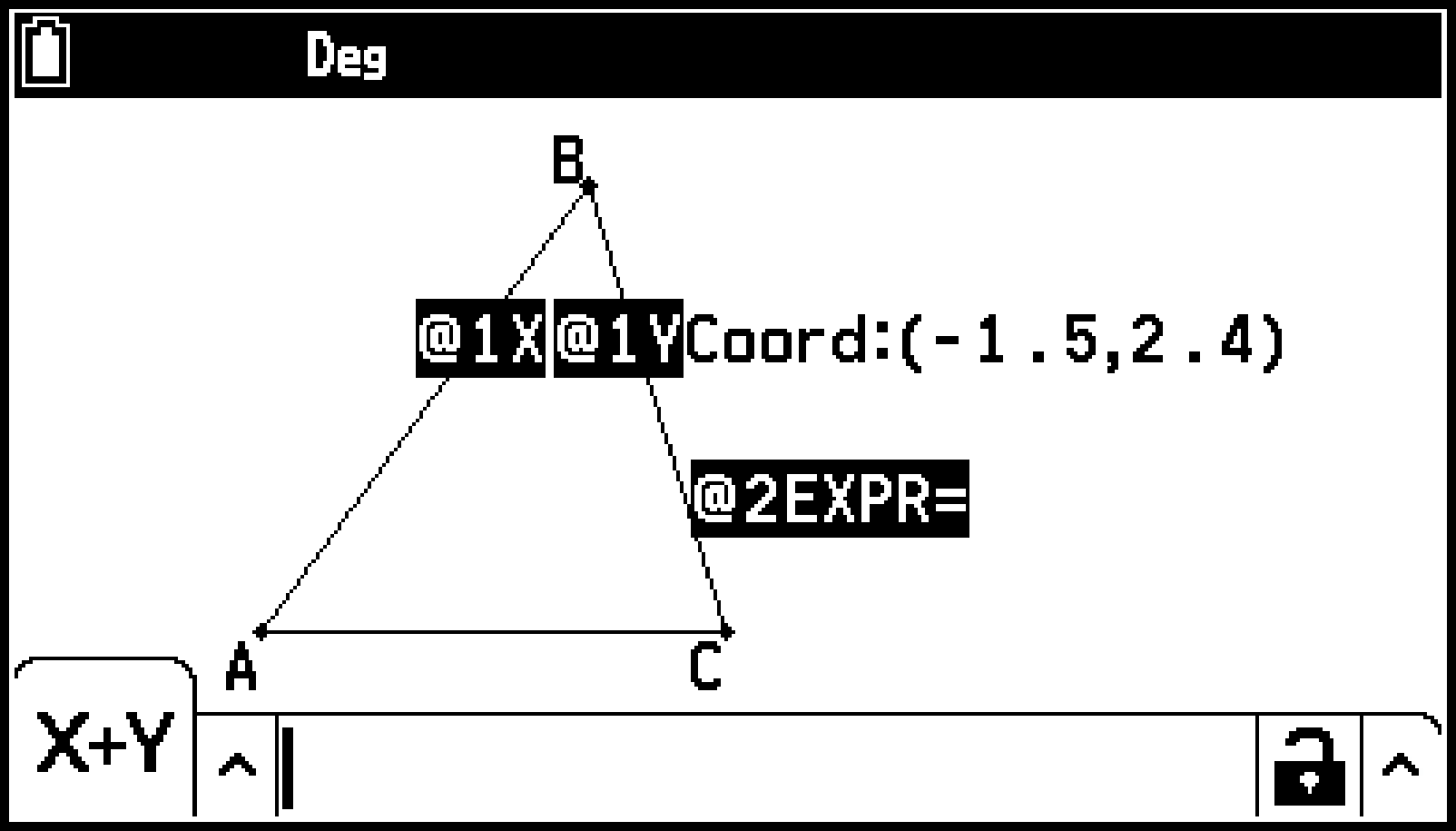

ポインターの位置に“EXPR=”と表示され、測定ボックスが表示されます。

また、画面上に現在表示されている各測定値に、“@n” というラベル(nは通し番号)が表示されます。

測定ボックスに測定値を入力するには、“@”記号に続けてラベルの番号を入力します(“@1”、“@2”など)。ここでは内角(@1)と補角(@2)の和を計算したいので、“@1+@2”と入力します。

“@”記号を入力するには、COと押します。

“EXPR=”の右側に計算結果が表示されます。

入力した式の計算結果は一定であることが確認できます。

点を移動する操作については、図形を移動するにはを参照してください。

参考

測定値が座標またはベクトル成分の場合、ラベルは“@1X”、“@1Y”のような形式となります。“@1X”は座標の値またはベクトルの成分値を、“@1Y”は座標の値またはベクトルの成分値を表します。

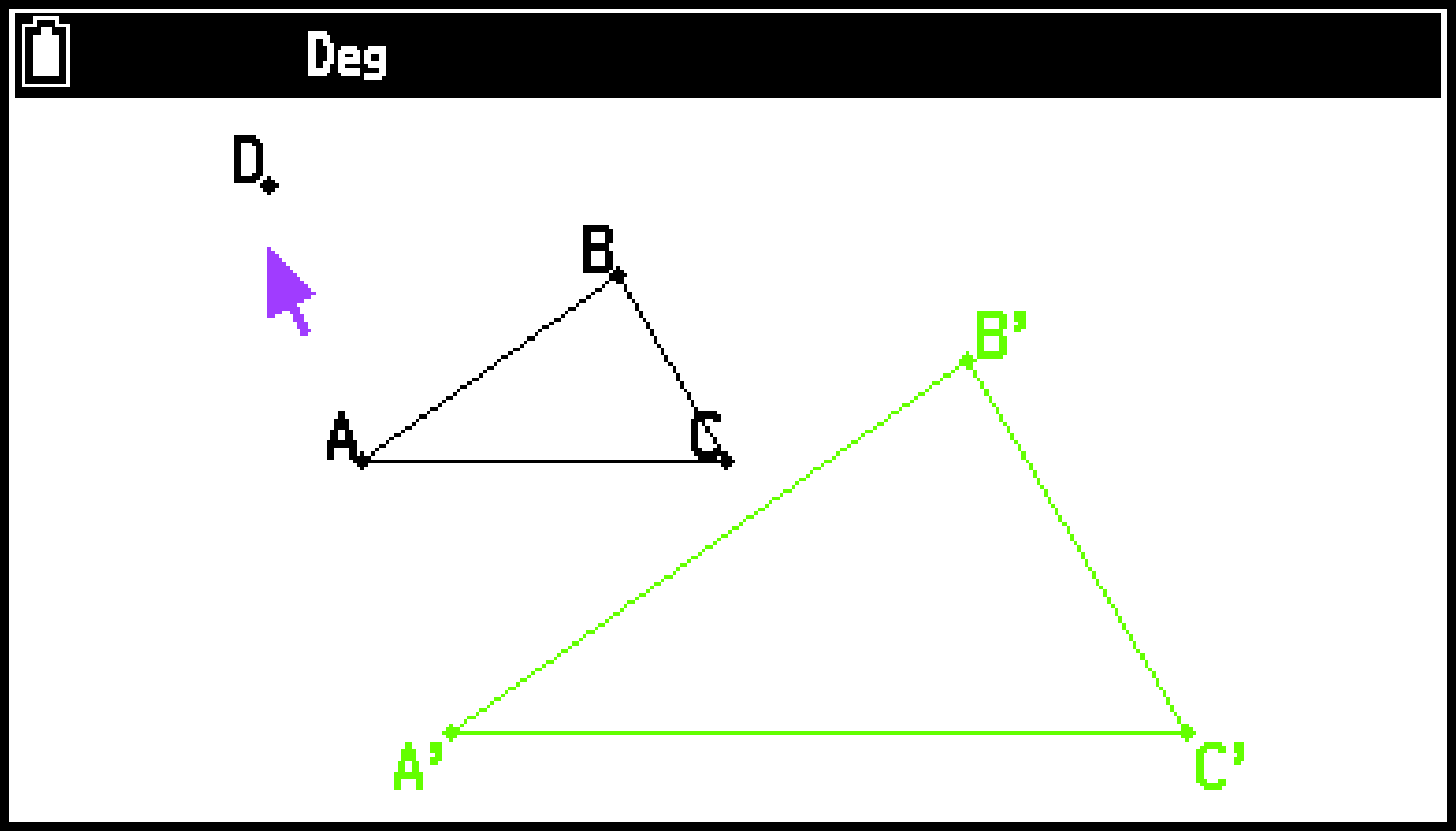

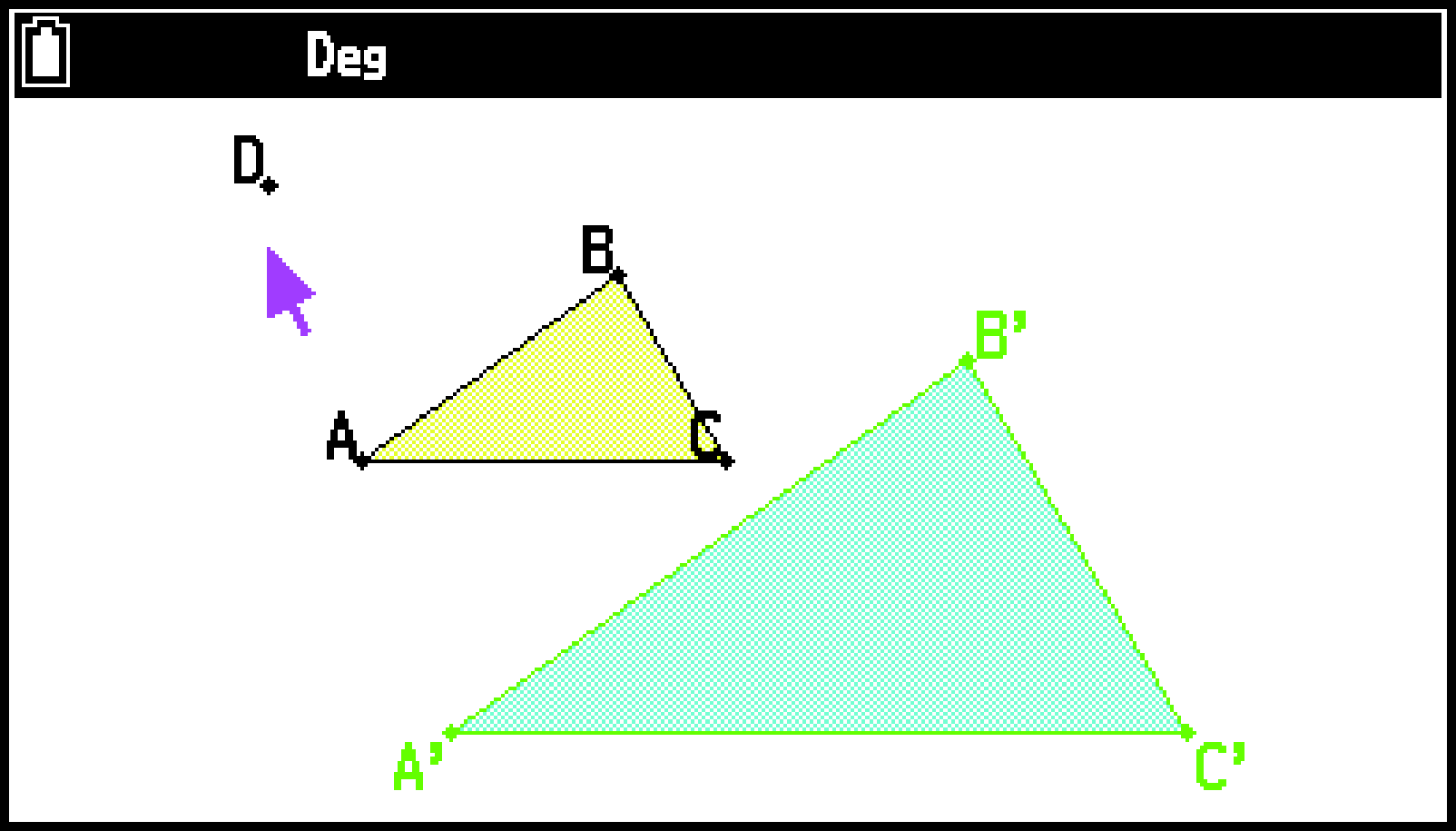

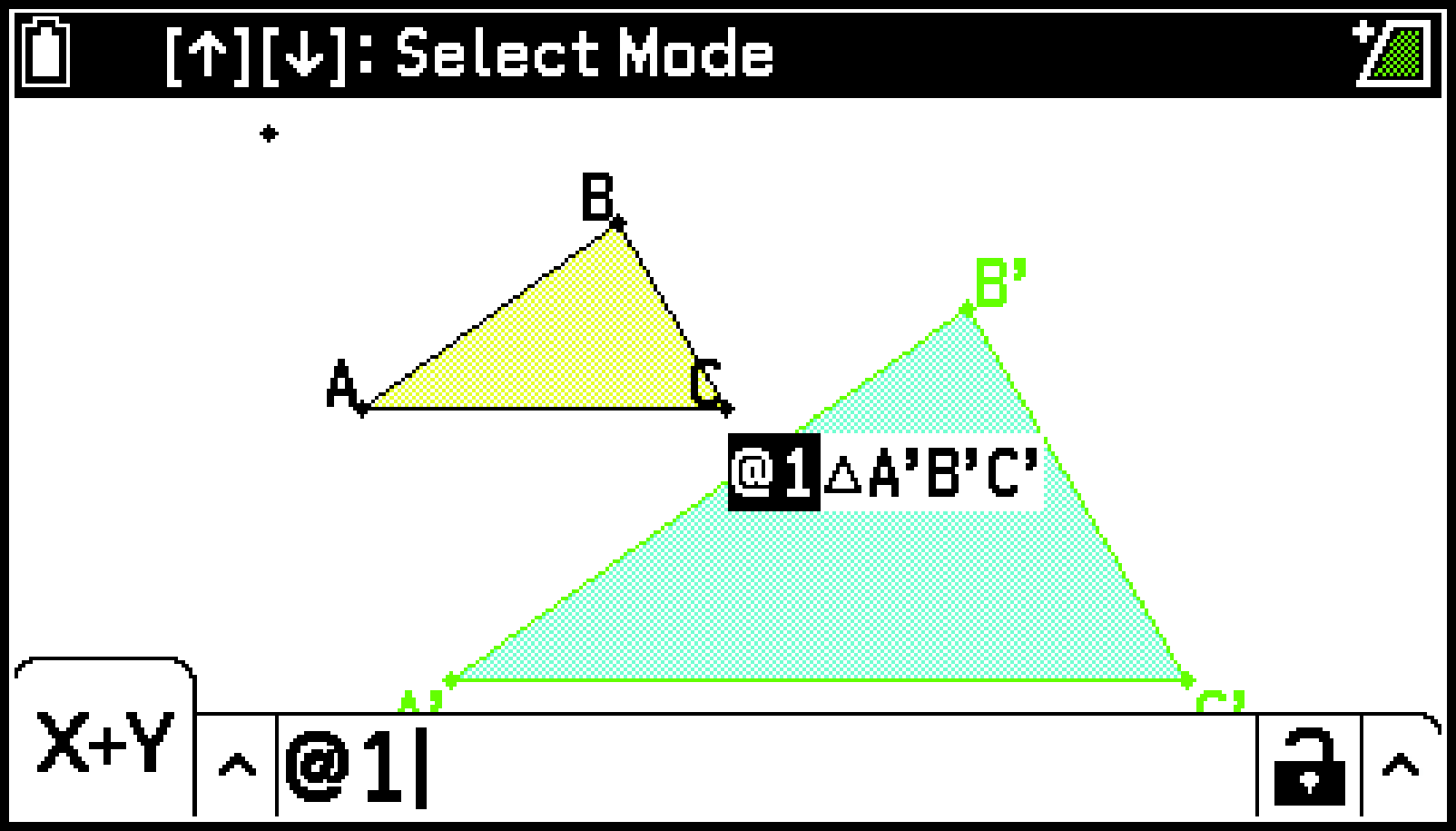

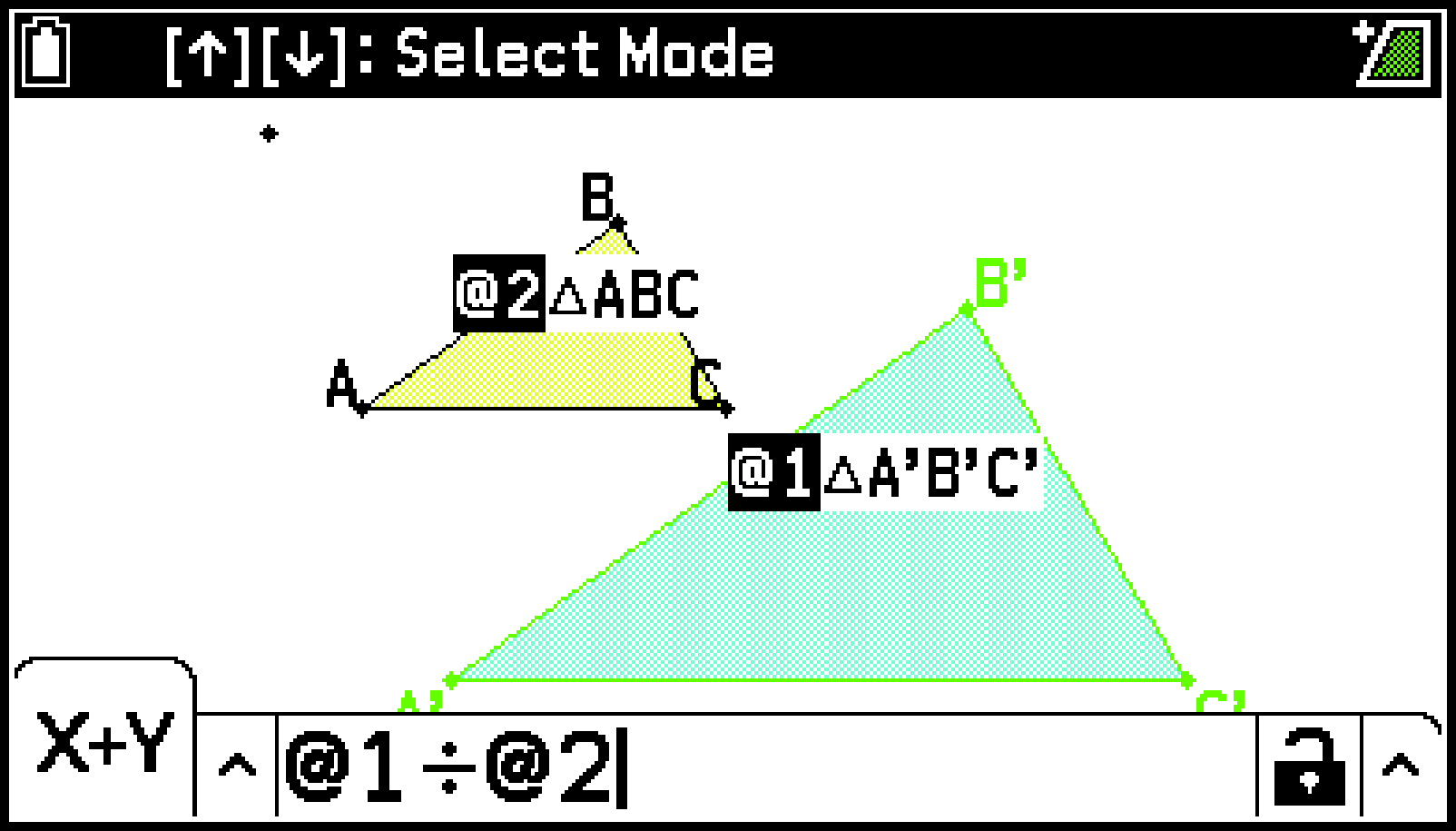

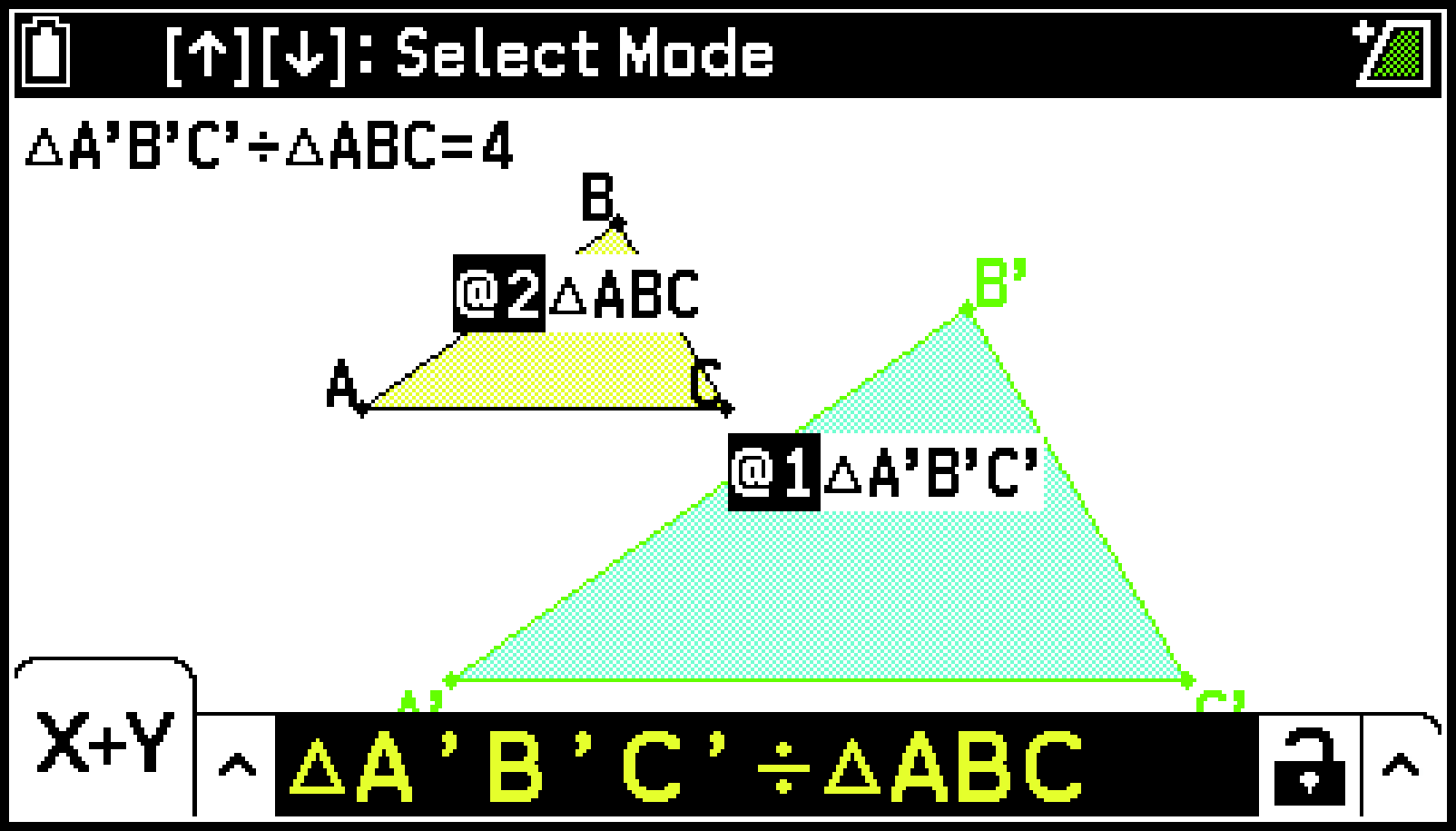

例 2: △ABC描き、さらにその各辺の長さを2倍にした△A’B’C’を描く。△A’B’C’の面積を、△ABCの面積で割った値を求める。

この例では、塗りつぶした図形の面積を計算式に入力できるArea Calcコマンドを使います。

-

△ABCを描いて選択し、T > [Transformations] > [Dilation]を使って各辺の長さを2倍にした△A’B’C’を描く。

-

△ABCを黄色、△A’B’C’をシアンで塗りつぶす。

-

T > [Option] > [Area Calc]を選ぶ。

-

lまたはrを使って△A’B’C’を選択し、Oを押す。

-

*を押し、続いてuを押す。

-

lまたはrを使って△ABCを選択し、Oを押す。

-

Oを押す。

-

測定ボックスを閉じるには、bを押す

Dilationを使った操作については、その他の変形操作を参照してください。

図形の塗りつぶしについては、閉じた図形(多角形・円など)の塗り色と濃さを指定するにはを参照してください。

塗りつぶした三角形の片方(ここでは△ABC)が選択され、ステータスバーに“[←][→]: Select Figure”というメッセージが表示されます。

測定ボックスに、△A’B’C’の面積を表す“@1”が入力されます。

ステータスバーに、再度“[←][→]: Select Figure”というメッセージが表示されます。

測定ボックスに、△ABCの面積を表す“@2”が入力されます。

測定ボックスの表示が“@1÷@2”から“△A’B’C’÷△ABC”に変わり、その式と計算結果が画面左上に表示されます。

画面上に貼り付けた測定値の表示形式を指定する

画面上の各測定値の表示形式を指定できます。

参考

表示形式の初期設定は“Fix2: 0.12”です。表示形式の選択肢について詳しくは、Display(一般)を参照してください。

表示形式の設定に関わらず、整数値は小数点以下が省略されます。

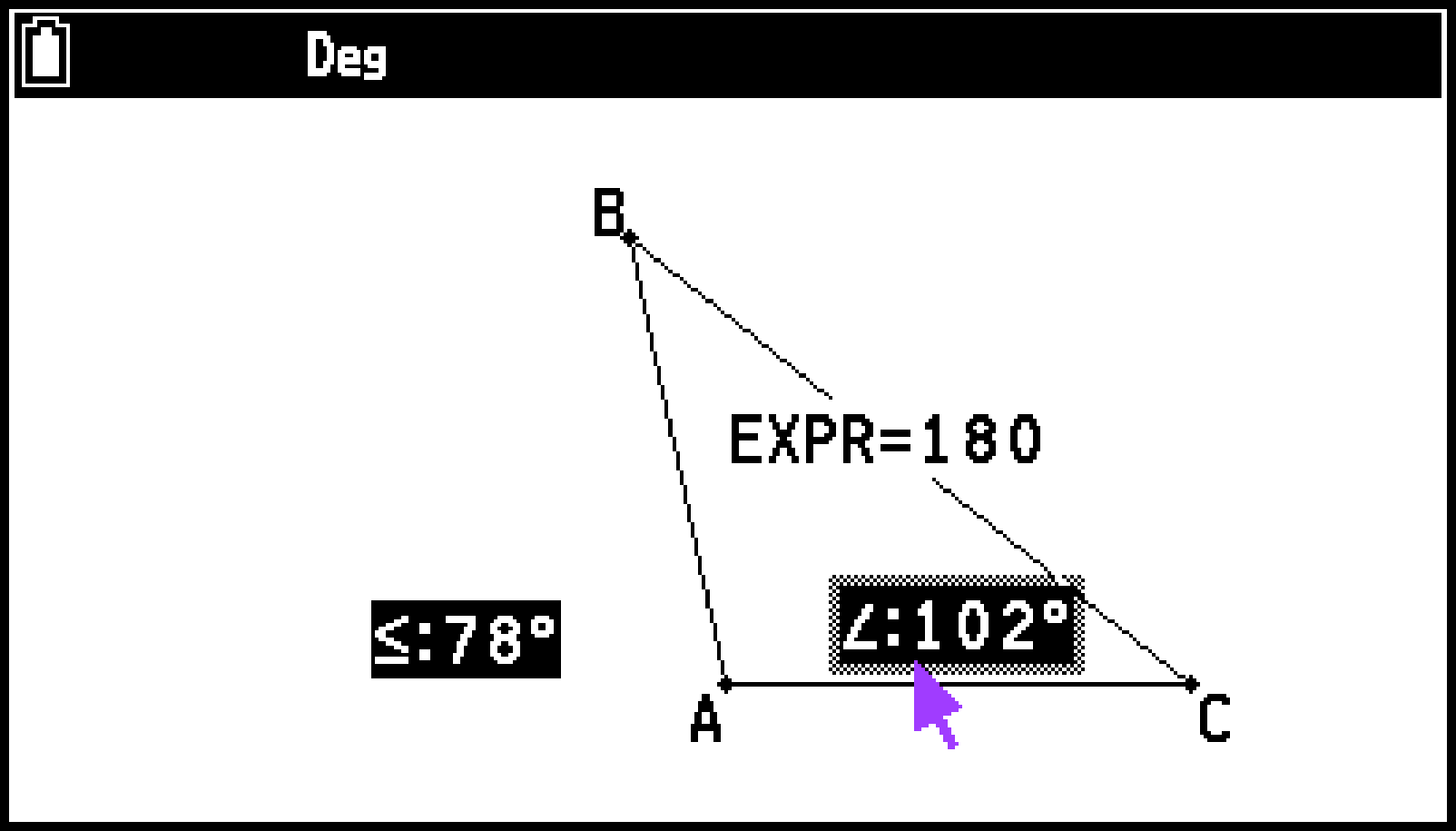

例: 画面上に貼り付けた測定値に基づく計算の結果を表示するの例1を完了した後で、2つの角度の測定値の表示形式をFix0: 0.(小数点第1位で四捨五入)にする

-

表示形式を変更したい測定値を選択する。

-

T > [Option] > [Number Format] > [Fix0: 0.]を選ぶ。

ここでは、2つの角度(∠BACの内角と補角)の測定値を選択します。

選択した測定値が、指定した表示形式に従った表示になります。

アニメーションを利用する

「アニメーション」は、点と線のセットでできています。1つの点と1つの線(線分・円・半円・円弧・関数式グラフのいずれか)を同時に選択して「アニメーションに追加」すると、アニメーションが作成されます。

アニメーションの作成と実行

アニメーションを追加して実行するには

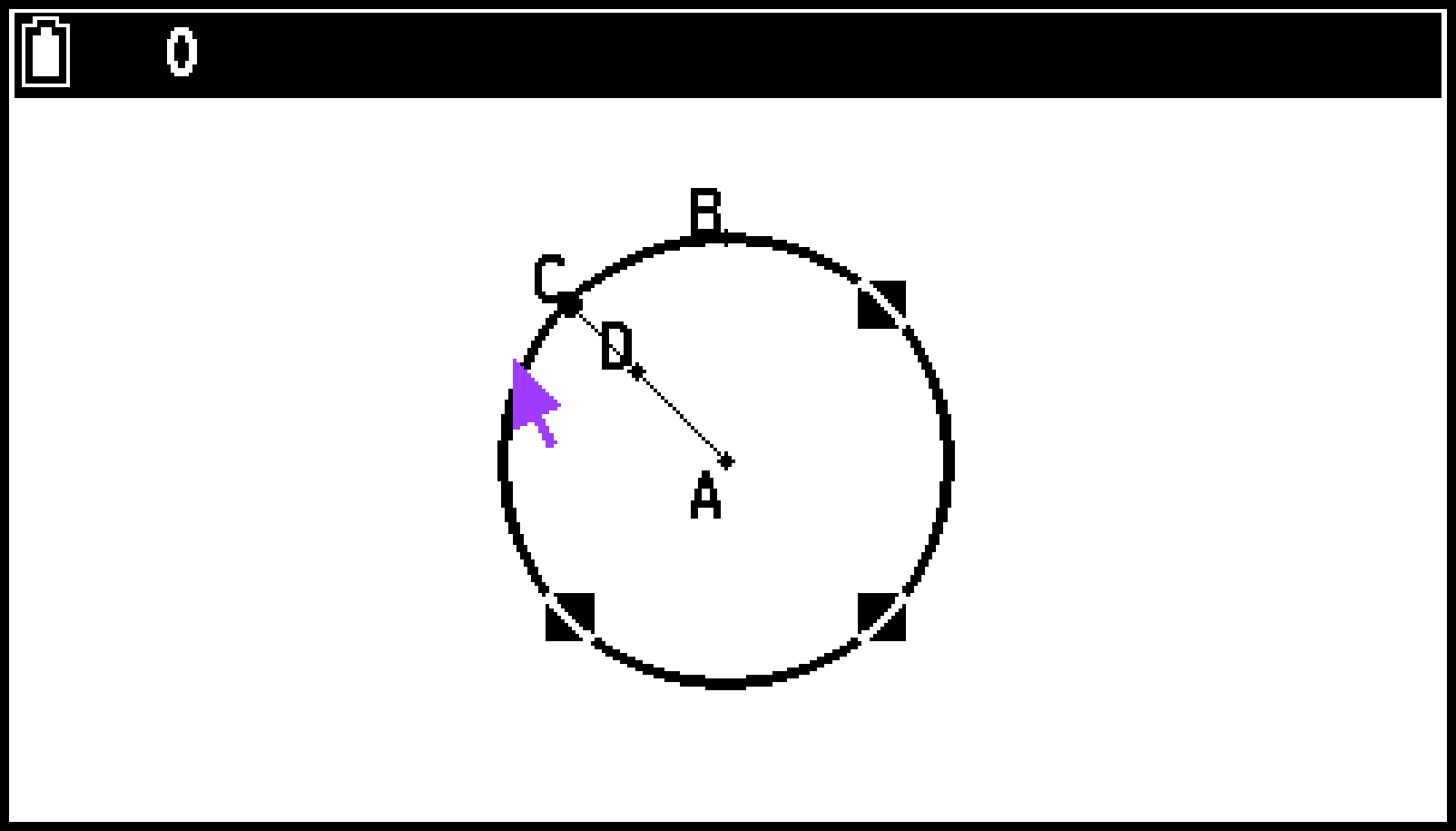

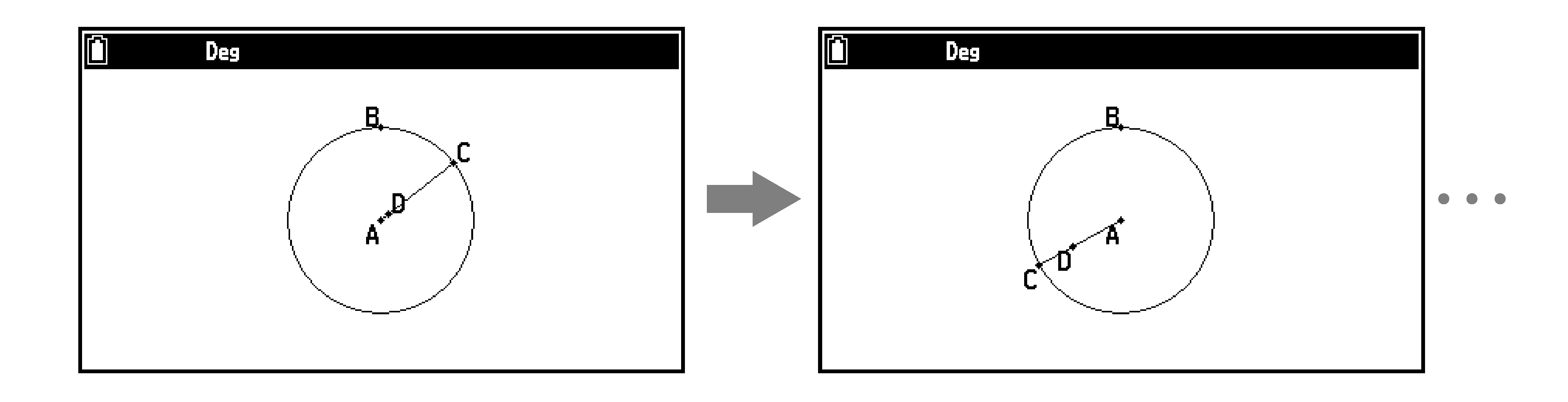

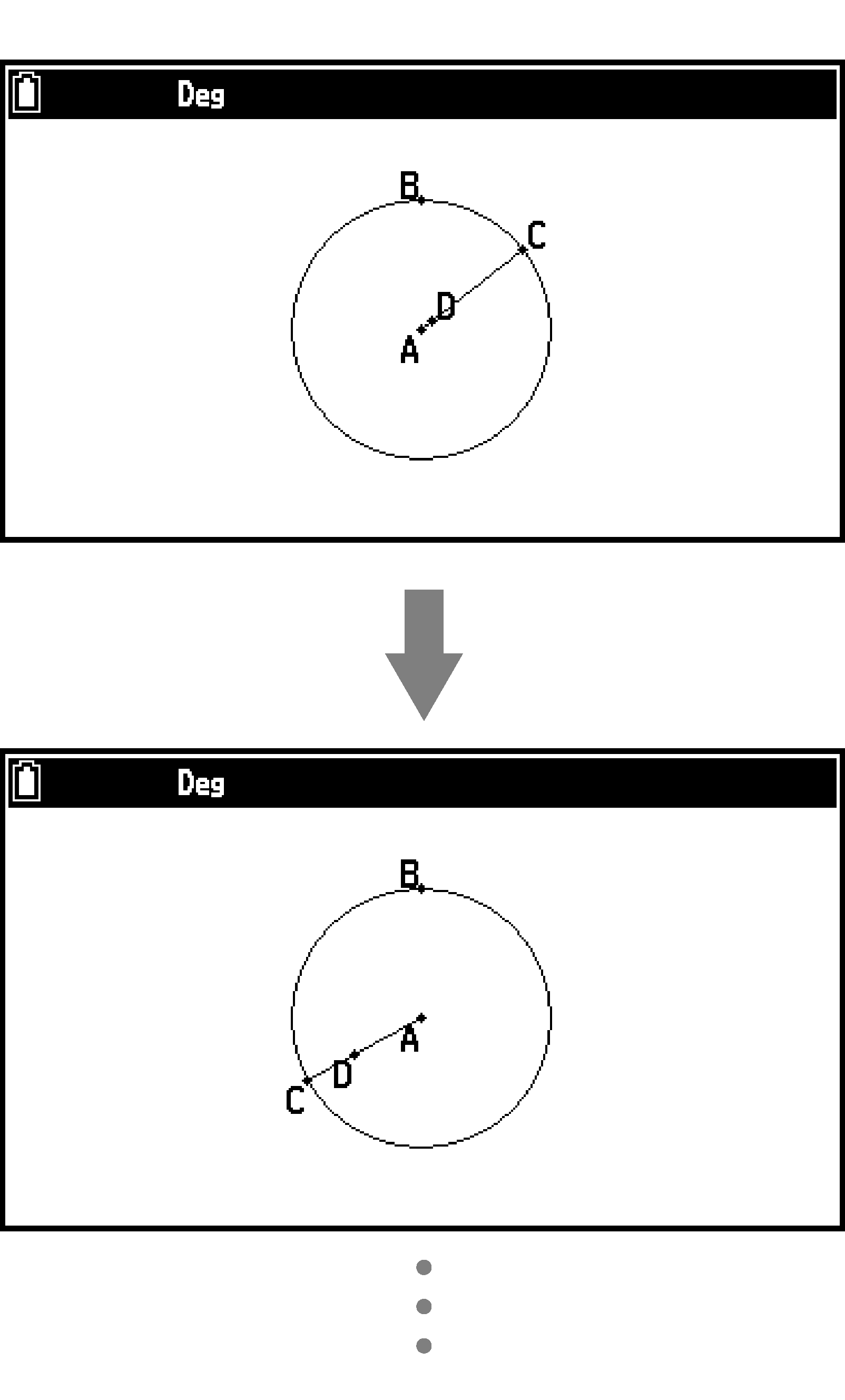

例 1: 円とその半径(線分AC)を描き、半径上に点Dを描く。点Cを円周上で、点Dを線分AC上で同時に動かすアニメーションを作成する。

-

円とその半径の線分AC(A:中心、C:円周上の点)を描き、半径上に点Dを描く。

-

点Cと円周を選択する。

-

T > [Animate] > [Add Animation]を選ぶ。

-

aを押してすべての図形の選択を解除してから、点Dと線分ACを選択する。

-

T > [Animate] > [Add Animation]を選ぶ。

-

アニメーションを実行するには、T > [Animate] > [Go(once)]または[Go(repeat)]を選ぶ。

-

アニメーションを停止するには、bまたはaを押す。

点Cが円周上を動くアニメーションが追加されます。

点Dが線分AC上を動くアニメーションが追加されます。

点Cが円周上を、点Dが線分AC上を同時に動きます。

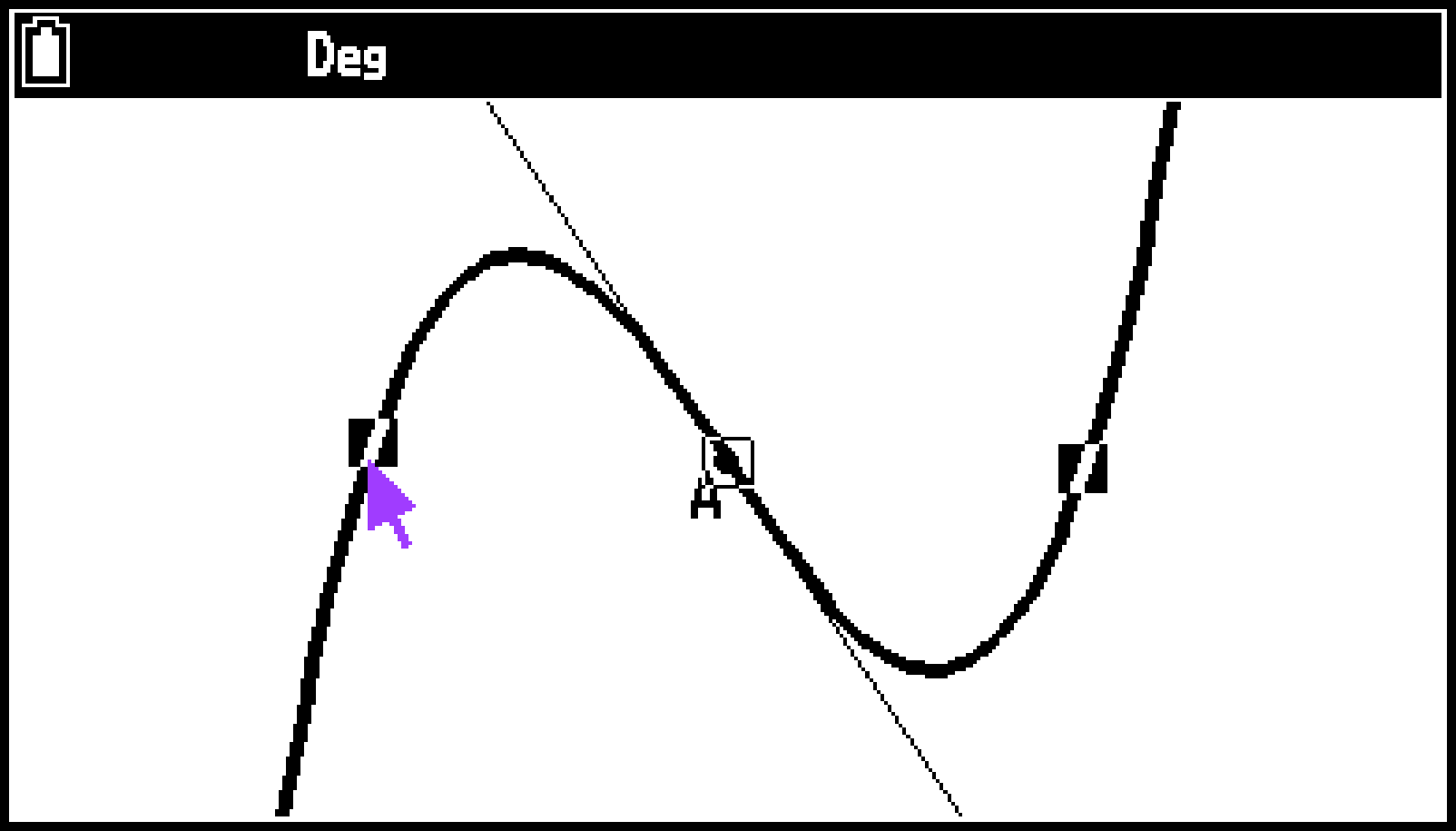

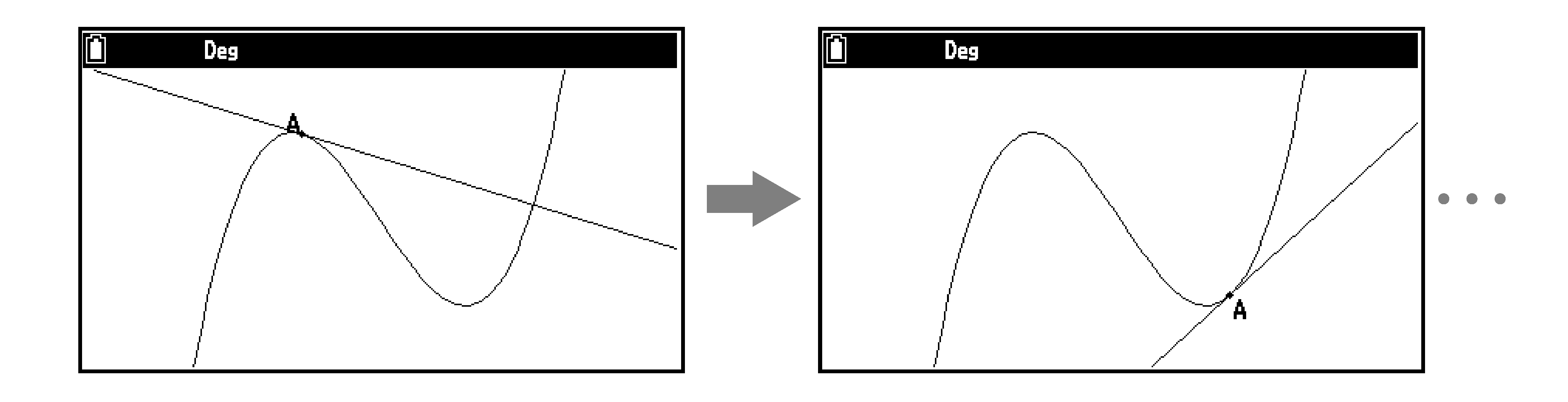

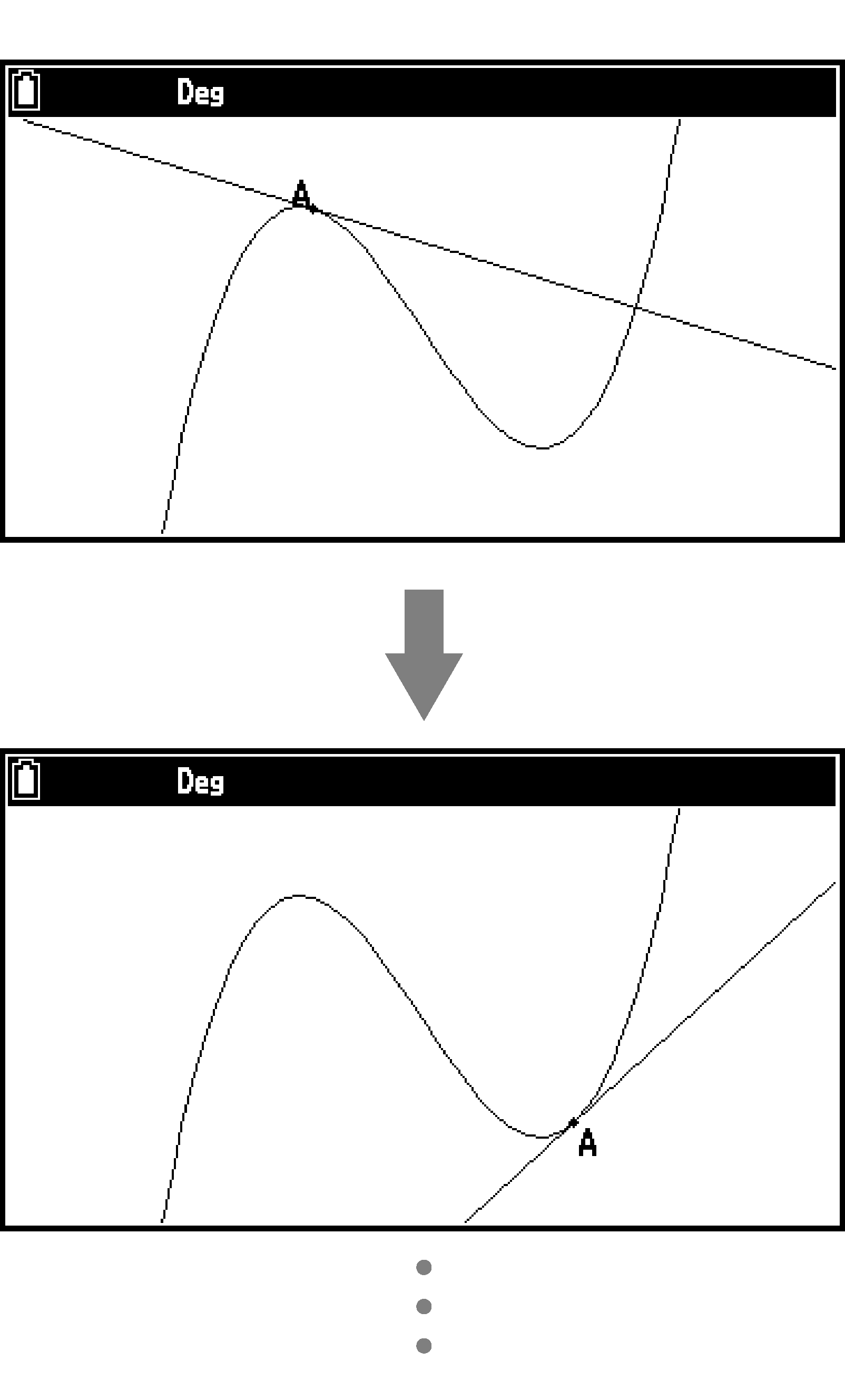

例 2: 3次関数のグラフを描き、グラフへの接線を描く。接点をグラフ上で動かすアニメーションを作成し、接線の変化を観察する。

-

のグラフを描き、グラフへの接線を描く。

-

点A(接点)とグラフを選択する。

-

T > [Animate] > [Add Animation]を選ぶ。

-

アニメーションを実行するには、T > [Animate] > [Go(once)]を選ぶ。

グラフの描画には、T > [Draw Special] > [Function f()]を使います。

接線の描画には、T > [Construct] > [Tangent]を使います。

点A(接点)がグラフ上を移動し、それに従って接線も移動します。

参考

点と線を選択してT > [Animate] > [Replace Animation]を選ぶと、現在のアニメーションは破棄され、新しいアニメーションに置き換わります。

アニメーションの実行中でも、Auto Power Off(オートパワーオフ)機能は有効です。アニメーションの実行中にオートパワーオフが働いて電源が切れた、または手動で電源を切った、どちらの場合でも、再度電源を入れたときにアニメーションは停止しています。

点の軌跡を描くには(トレース機能)

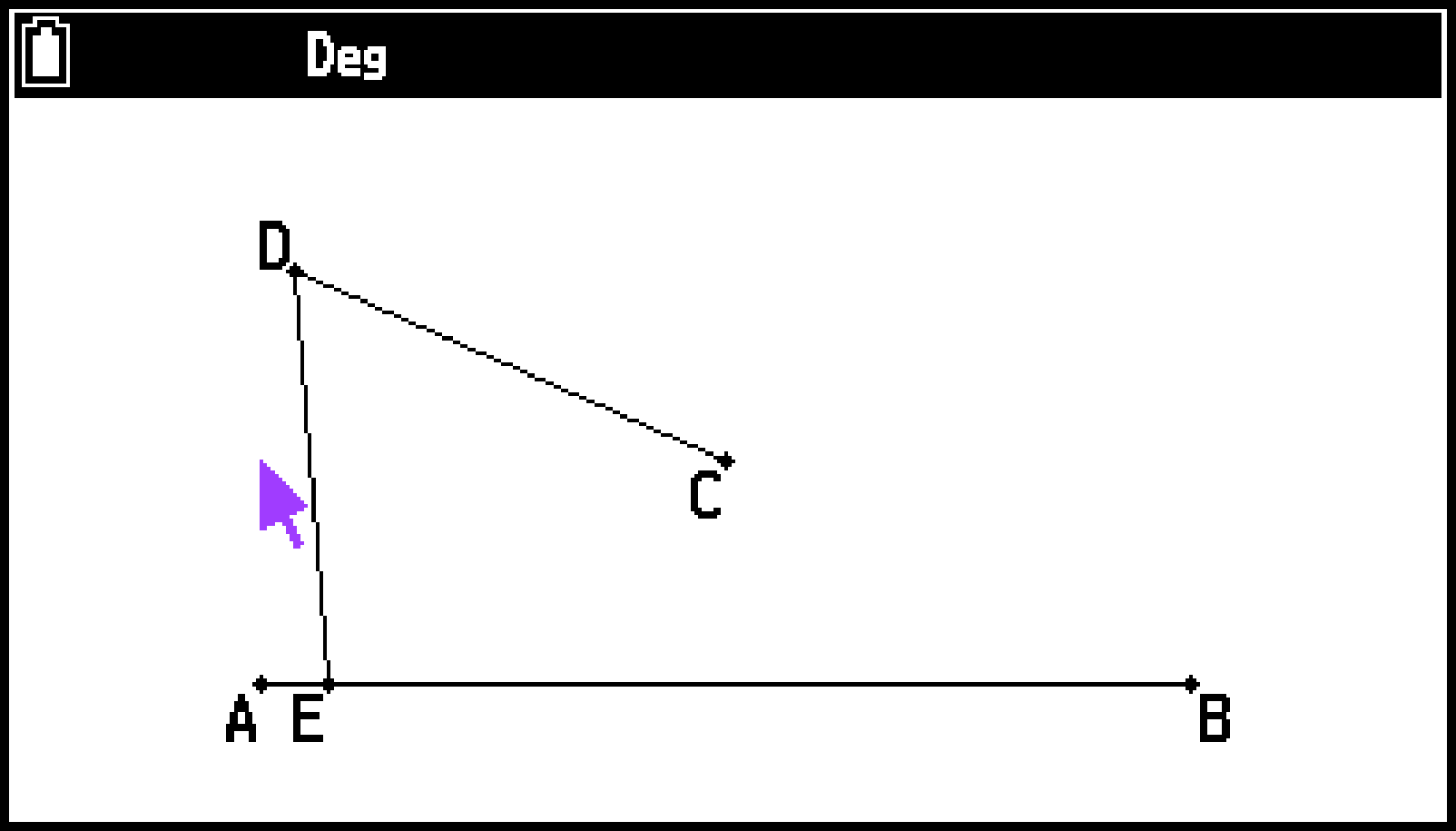

例 1: トレース機能を使って放物線を描く

-

下記の要領で、必要な線分を描く。

-

右画面のとおりに、3つの線分AB、CD、DEを描く。

-

i) 点Cを選択する。 ii) 測定ボックスを表示する。iii)

アイコンを選び、座標をロックする。iv) 測定ボックスを閉じる。

アイコンを選び、座標をロックする。iv) 測定ボックスを閉じる。 -

i) aを押し、線分ABと線分DEを選択する。ii) 測定ボックスを表示する。 iii)

アイコンを選び、2線分間の角度を90度にロックする。iv) 測定ボックスを閉じる。

アイコンを選び、2線分間の角度を90度にロックする。iv) 測定ボックスを閉じる。 -

i) aを押し、線分DEと線分CDを選択する。ii) 測定ボックスを表示する。iii)

アイコンを選び、2線分を同じ長さにロックする。iv) 測定ボックスを閉じる。

アイコンを選び、2線分を同じ長さにロックする。iv) 測定ボックスを閉じる。 -

aを押し、点Eと線分ABを選び、続いてT > [Animate] > [Add Animation]を選ぶ。

-

aを押し、点Dを選び、続いてT > [Animate] > [Trace]を選ぶ。

-

T > [Animate] > [Go(once)]を選ぶ。

線分DEを描くときは、点Eを線分AB上に置きます。

手順(2)~(4)の測定ボックスを使った図形のロック操作については、図形の測定値をロックする、ロックを解除するを参照してください。

点Dが「トレース点」(軌跡が描かれる点)として指定されます。

画面上に放物線が描かれます。線分ABが放物線の準線、点Cが放物線の焦点であることにご留意ください。

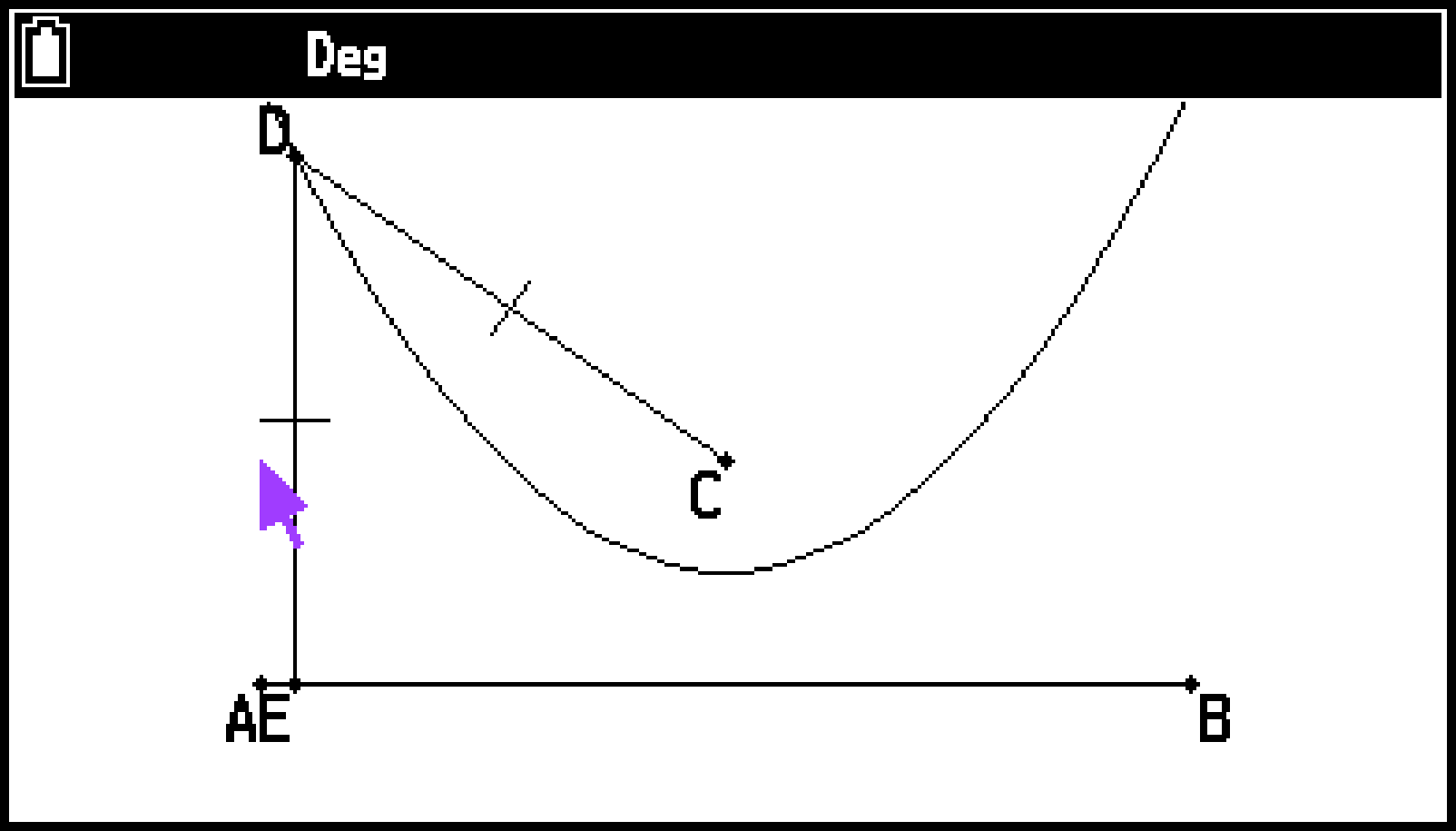

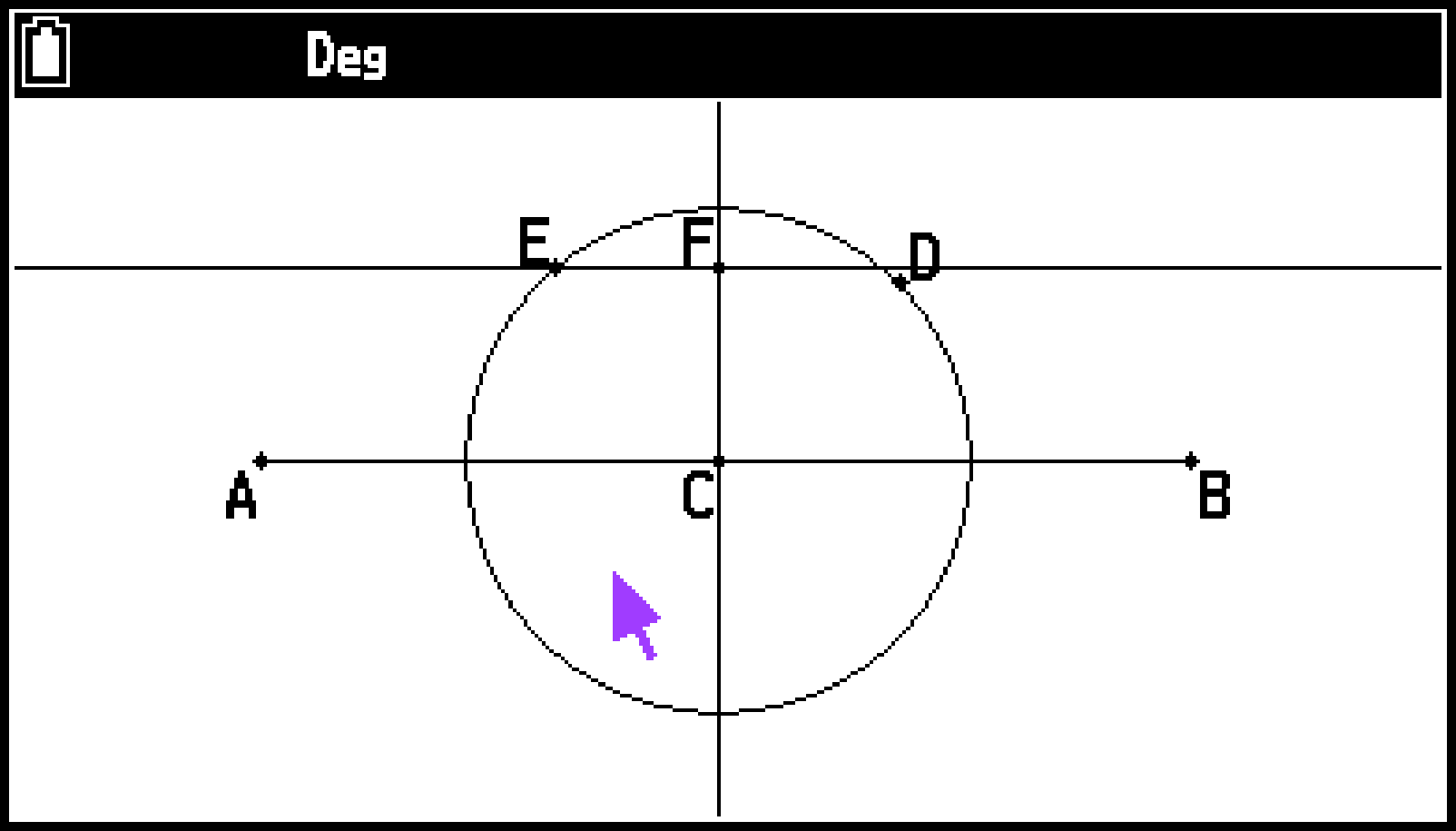

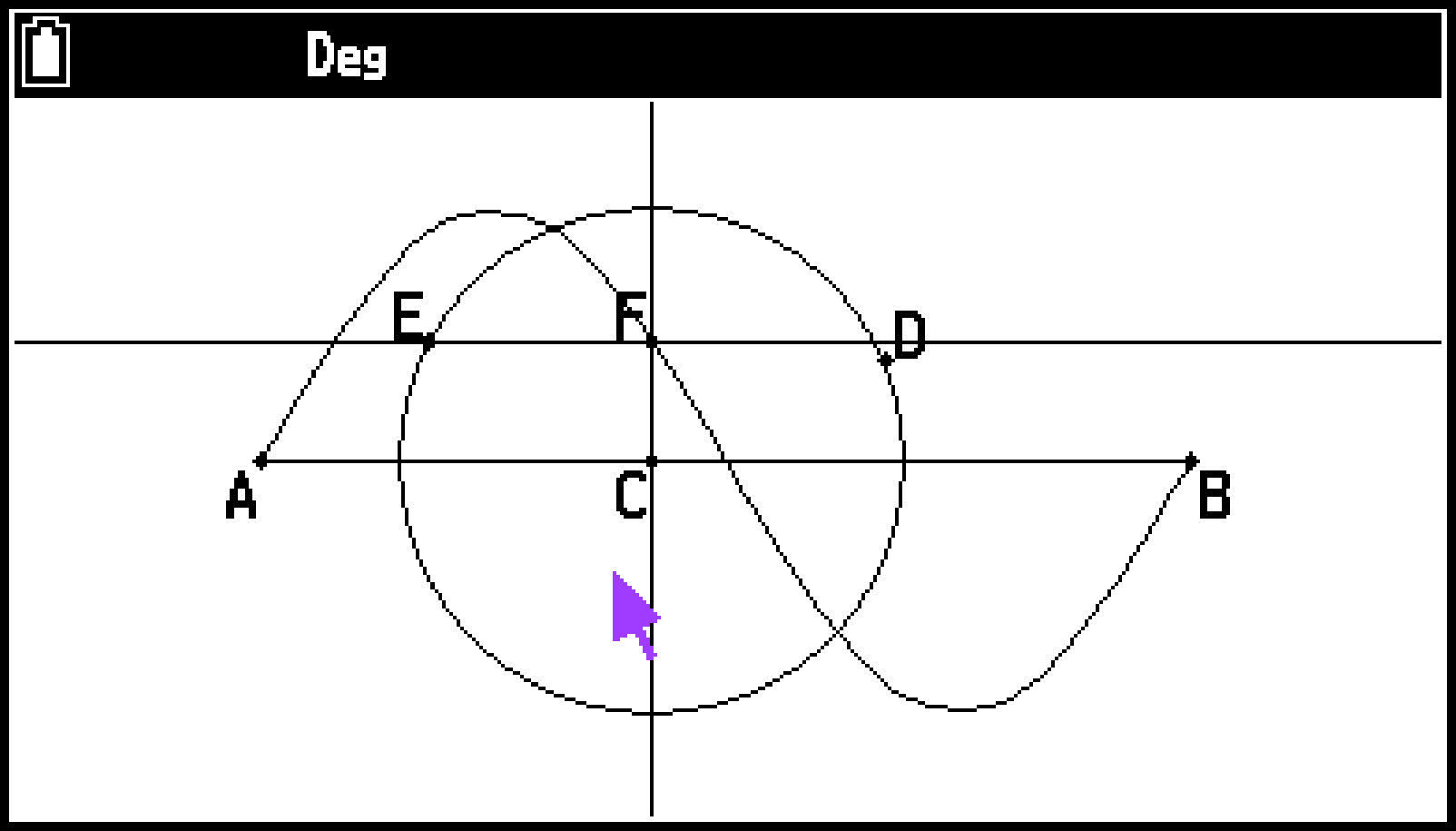

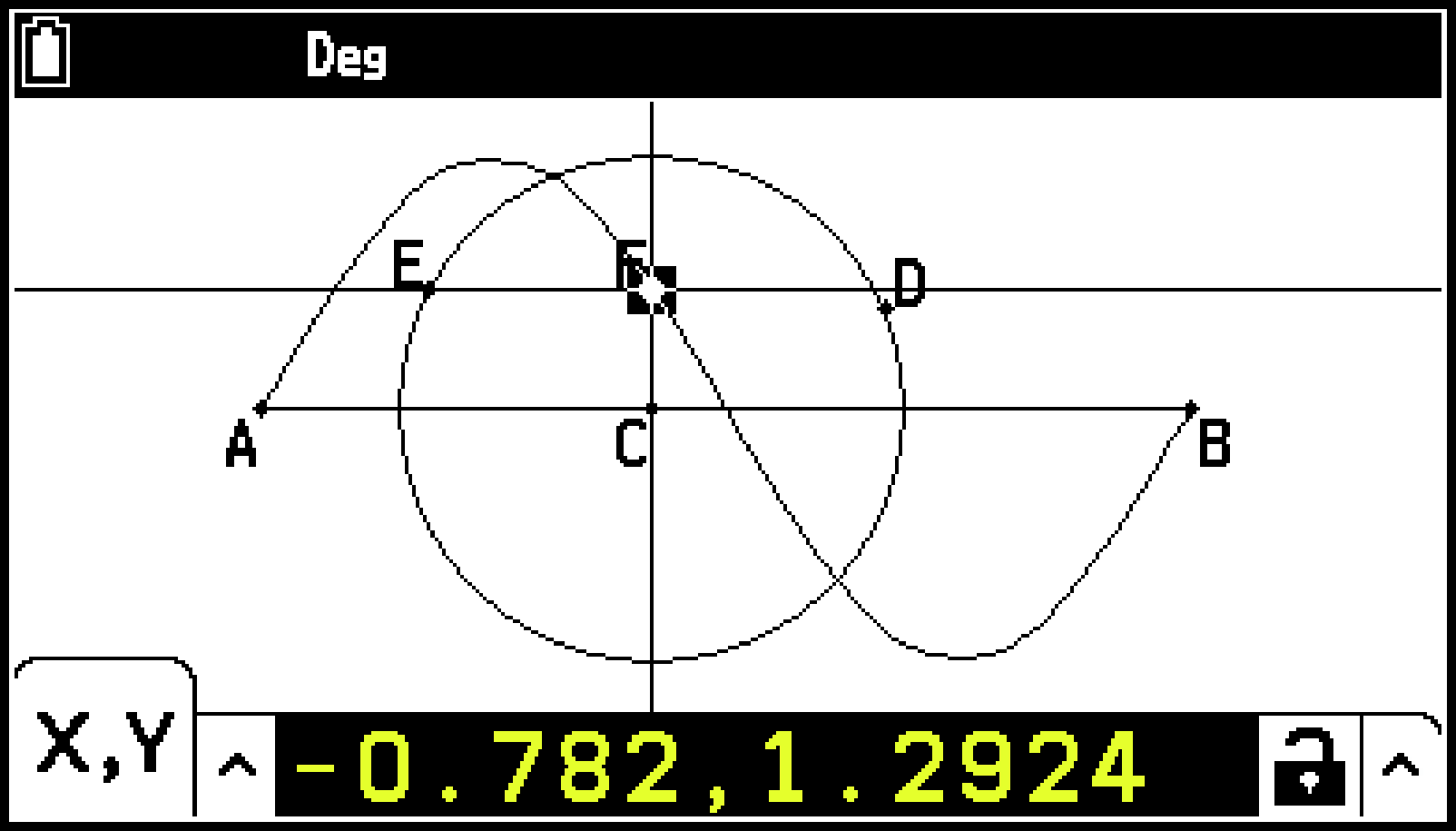

例 2: トレース機能を使って正弦曲線を描く

-

下記の要領で、図形を描く。

-

右画面のとおりに、線分AB、円、点Eを描く。

-

円の円周を選択し、測定ボックスを表示する。

-

アイコンを選び、半径の長さをロックする。

アイコンを選び、半径の長さをロックする。 -

測定ボックスを閉じる。

-

点Cを通り、線分ABに垂直な線を描く。

-

点Eを通り、手順(3)で描かれた直線に垂直な線を描く。

-

2本の垂線の交点Fを描く。

-

点Cと線分ABを選び、続いてT > [Animate] > [Add Animation]を選ぶ。

-

aを押し、点Eと円周を選び、続いてT > [Animate] > [Add Animation]を選ぶ。

-

aを押し、点Fを選び、続いてT > [Animate] > [Trace]を選ぶ。

-

T > [Animate] > [Go(once)]を選ぶ。

円の中心点Cは、線分AB上に置きます。

点Eは、円周上に描きます。

手順(2)~(4)の測定ボックスを使った図形のロック操作については、図形の測定値をロックする、ロックを解除するを参照してください。

手順(5)~(7)の垂線や交点の描き方は、Construct(作図)メニューを使うを参照してください。

右画面は手順(5)~(7)を完了した状態です。

点Fが「トレース点」として指定されます。

画面上に正弦曲線が描かれます。

参考

T > [Animate] > [Trace]を選んだときに画面上で選択されていたすべての点が、トレース点となります。

新たにトレース点を指定するたびに、すでに指定済みのトレース点はすべて破棄されます。

トレース機能を使って描かれた軌跡は、アニメーションを実行するたびに消去されます。

トレース機能を使って描かれた軌跡は、選択して削除できます。ただし、移動はできません。

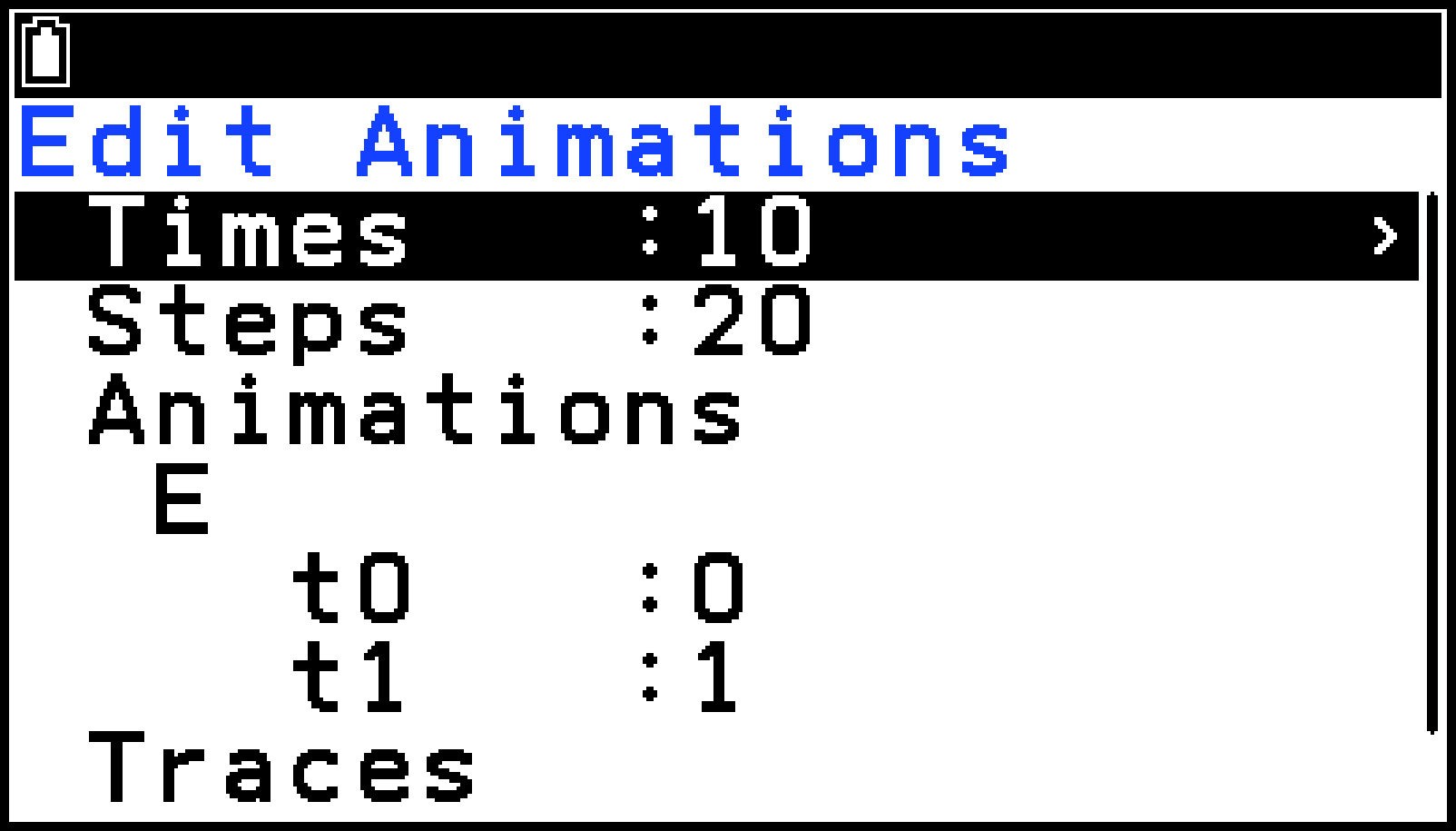

アニメーションを編集するには

下記の手順は、点の軌跡を描くには(トレース機能)の例1の続きとして操作してください。

-

画面上に編集したいアニメーションを構成する図形(点と線)が表示されているときに、T > [Animate] > [Edit Animation]を選ぶ。

-

下記に従ってアニメーションを編集する。

-

編集が済んだら、bを押す。

Edit Animations画面が表示されます。

Times(実行回数):

T > [Animate] > [Go(repeat)]を選んだときの、アニメーション実行回数を指定します。初期値は10で、0~20の範囲で指定できます。0を指定すると、bかaを押すまでアニメーションが繰り返し実行されます。

Steps(ステップ数):

線分AB上を、点Eが何回刻みで移動するかを指定します。初期値は20で、2~100の範囲で指定できます。

Animations(アニメーション点):

“Animations”の下に表示されている“E”は、点Eが「アニメーション点」(アニメーション実行時に動く点)であることを表します。アニメーションが複数あるときは、すべてのアニメーション点が“Animations”の下に表示されます。特定のアニメーション点の文字を反転させてT > [Delete]を選ぶと、そのアニメーションが削除されます。 また、“Animations”を反転させてT > [Delete]を選ぶと、すべてのアニメーションが削除されます。

“t0”と“t1”は、線分ABの長さを1としたときの、AB上での点Eの移動範囲を指定します。初期値はt0 = 0、t1 = 1です。この初期値では、点Eは点Aを始点(長さ0の点)、点Bを終点(長さ1の点)として移動します。t0とt1は、それぞれ-10~10の範囲で指定できます。

例えばt0の値を0.5にすると、点Eは線分ABの中点から点Bまで移動します。t0の値を-1に変更すると、点Eは線分ABの外側の点(この場合は点Eから点Aまでの距離が線分ABの長さと等しくなる点)から、点Bまで移動します。またt0=1、t1=0に変更すると、点Eは点Bを始点、点Aを終点として移動します。

Traces(トレース点):

指定されているトレース点が表示されます。特定のトレース点の文字を反転させてT > [Delete]を選ぶと、そのトレース点の設定がキャンセルされます。 また、“Traces”を反転させてT > [Delete]を選ぶと、すべてのトレース点の設定がキャンセルされます。

アニメーションテーブルを作成する

アニメーションの初期設定では、指定した点が線分、円、または円弧の上を20ステップで移動します。各ステップでの図形のデータ(座標、長さ、面積など)を自動的に記録して、数表を作成できます。この数表を「アニメーションテーブル」と呼びます。

アニメーションテーブルに追加できるのは、次のデータです: 座標(, )・距離/長さ・傾き・半径・円周・外周・面積・角度・補角・ベクトルの成分(, )・数式。

また、アニメーションテーブルの1列を選んでリスト変数に保存したり、アニメーションテーブル全体をスプレッドシートとして保存したりできます。保存したデータを、StatisticsアプリやSpreadsheetアプリを使った分析に利用できます。

アニメーションテーブルに列を追加するには

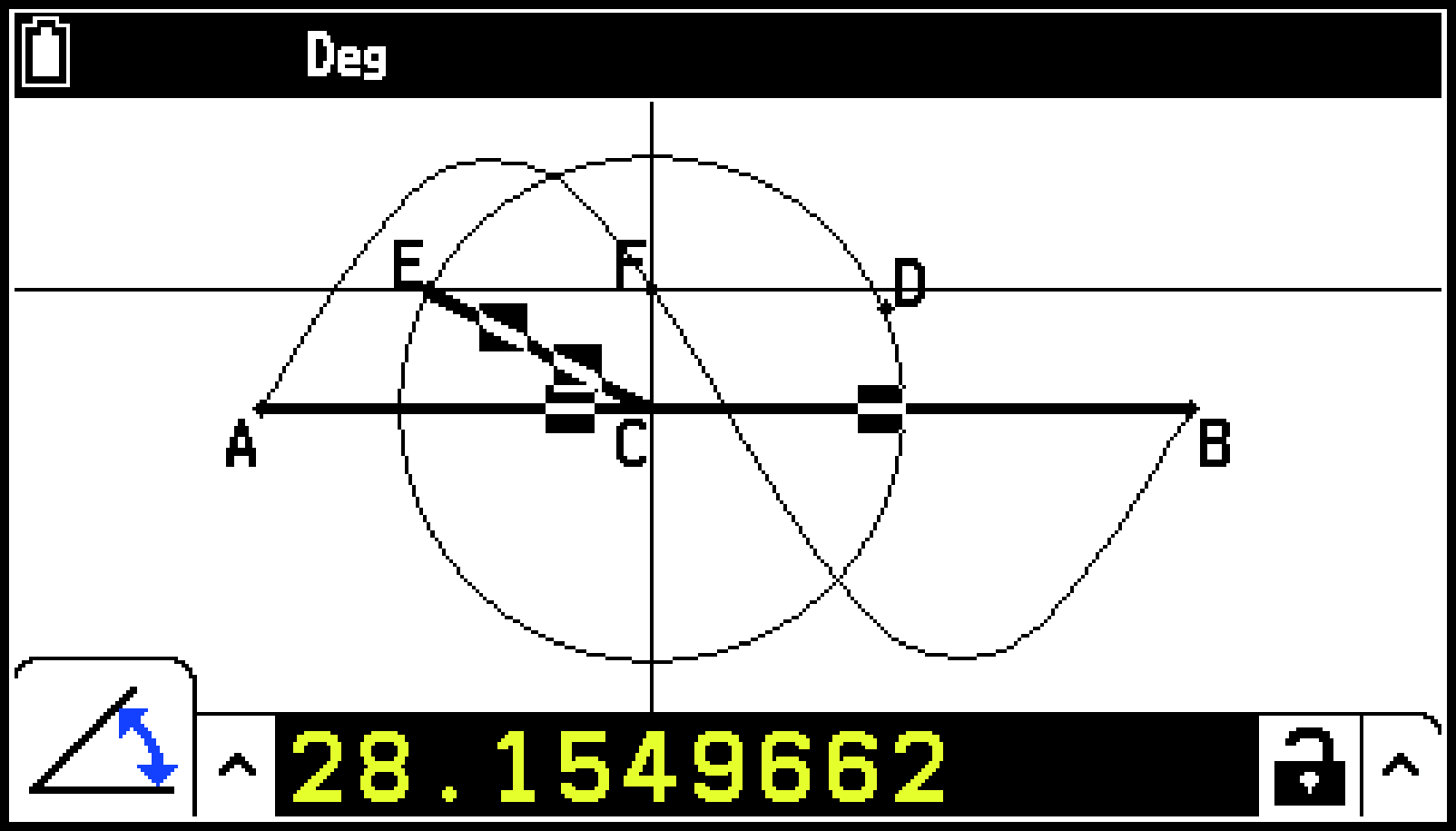

下記の手順は、点の軌跡を描くには(トレース機能)の例2の続きとして操作します。ここではまず、点Fの座標をアニメーションテーブルに追加します。続いて点Eと点Cを結ぶ線分ECと線分ABの角度を、アニメーションテーブルに追加します。

-

点Fの座標(, )をアニメーションテーブルに追加するので、はじめに点Fを選択する。

-

Vを押して測定ボックスを表示する。*1

-

rを使って測定ボックス右端の上矢印(

)を反転させ、Oを押す。

)を反転させ、Oを押す。 -

表示されるメニューから[Add Table]を選び、Oを押す。

-

アニメーションテーブル画面を閉じるには、bを押す。

-

bを2回押して、描画画面をアクティブにする。

-

aを押し、続いて点Eと点Cを結ぶ線(線分CE)を描く。

-

線分CEと線分ABを選択し、Vを押す。*1

-

上記の手順3、4のとおりに操作する。

-

アニメーションテーブル画面を閉じるには、bを押す。

![]() アイコンが画面の左端に表示されていない場合は、測定ボックス左側の上矢印(

アイコンが画面の左端に表示されていない場合は、測定ボックス左側の上矢印(![]() )を反転させ、Oを押します。表示されるアイコンパレットから、

)を反転させ、Oを押します。表示されるアイコンパレットから、![]() アイコンを選んでください。

アイコンを選んでください。

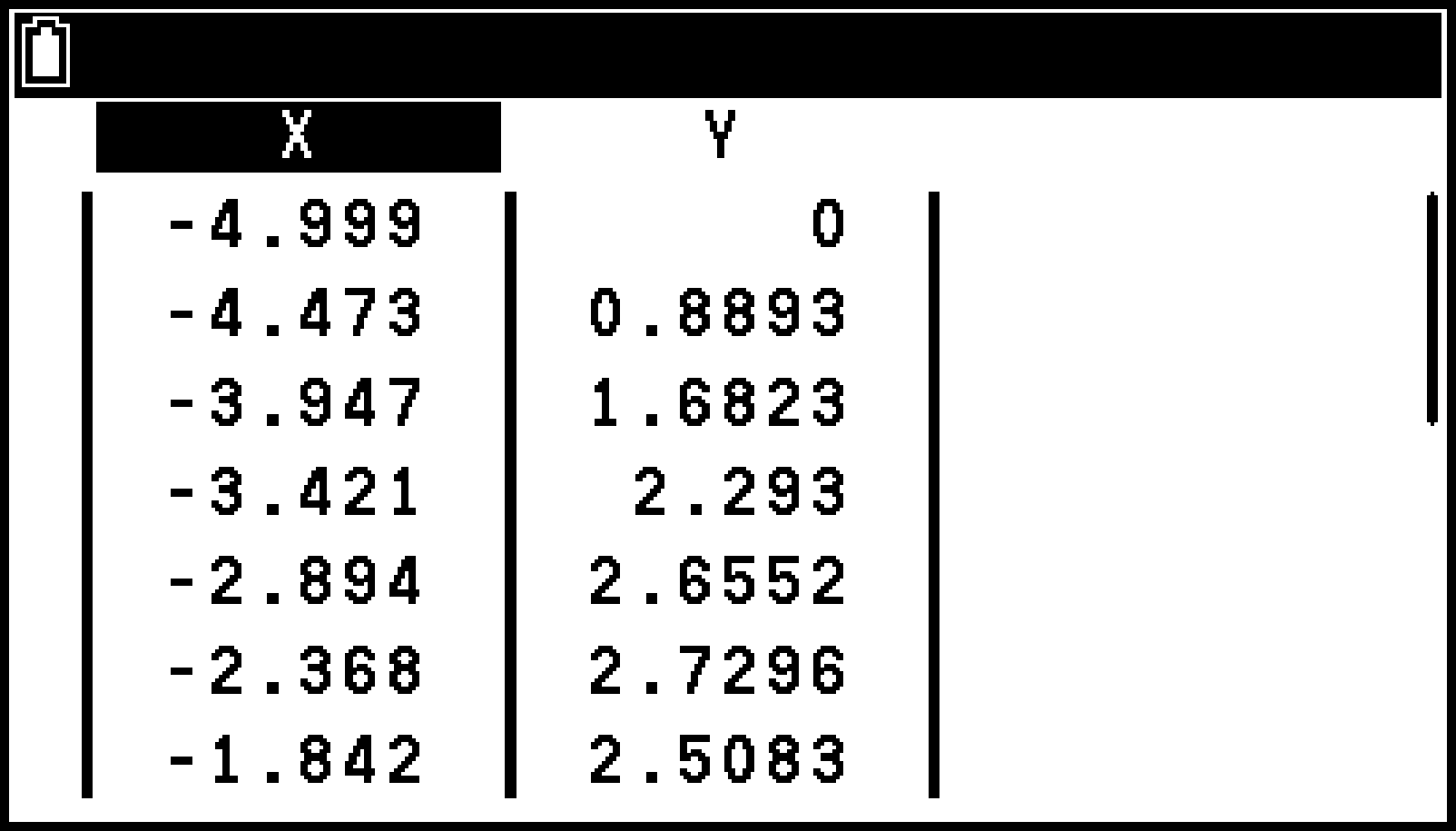

アニメーションテーブルが表示され、各ステップにおける点Fの座標が“X”、“Y”のラベルが付いた各列に表示されます。

![]() アイコンが画面の左端に表示されていない場合は、測定ボックス左側の上矢印(

アイコンが画面の左端に表示されていない場合は、測定ボックス左側の上矢印(![]() )を反転させ、Oを押します。表示されるアイコンパレットから、

)を反転させ、Oを押します。表示されるアイコンパレットから、![]() アイコンを選んでください。

アイコンを選んでください。

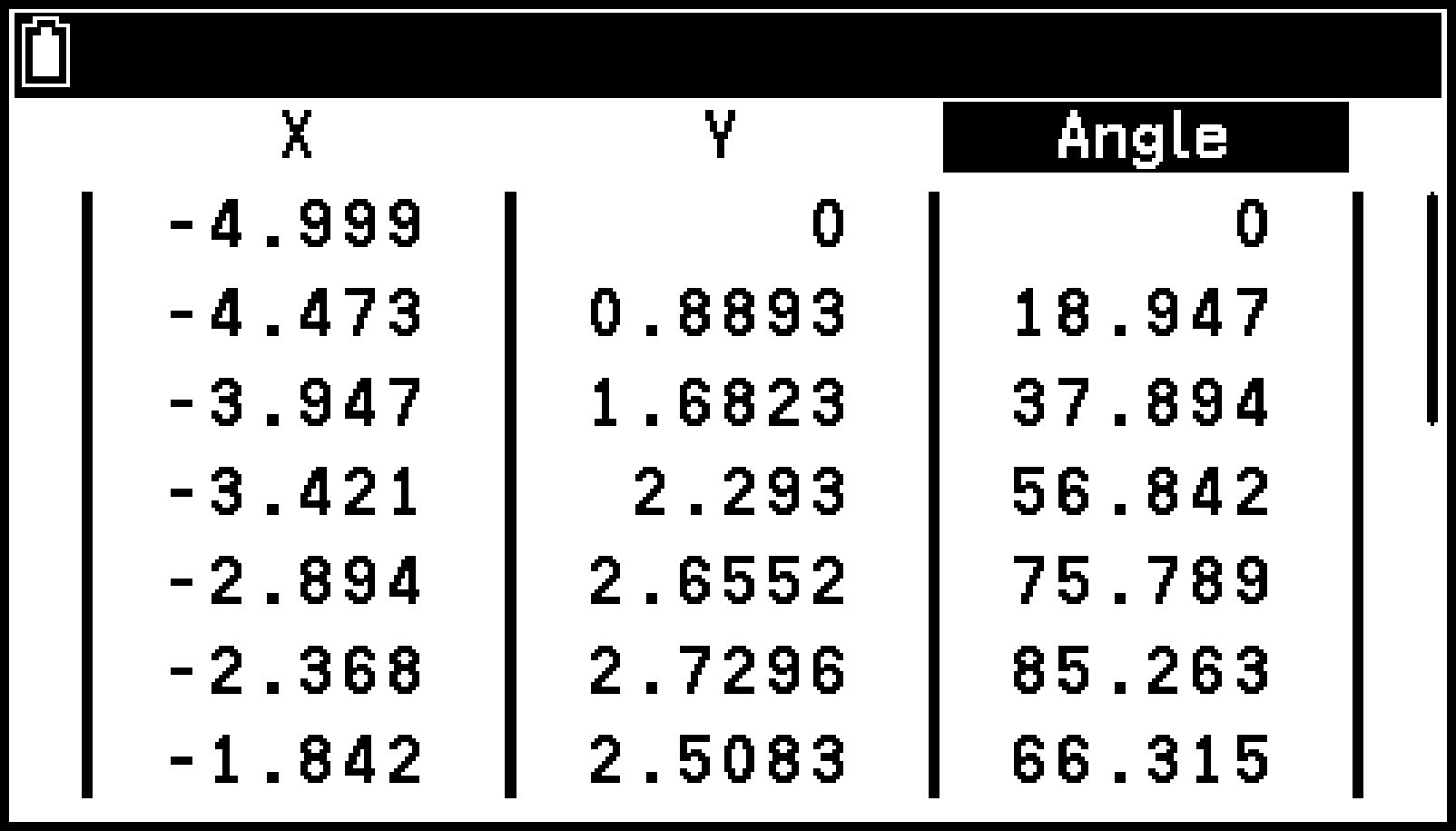

手順4で追加した“X”列と“Y”列の右側に、“Angle”列が追加されます。*2

測定ボックスを使う代わりに、T > [Animate] > [Add Table]を選んで、アニメーションテーブルを追加することもできます。ただしこの操作では、数表に追加される測定値の種類を指定することはできません。測定ボックスを表示したときに最初に現れる測定値が追加されます。

角度および補角をアニメーションテーブルに追加したときの角度単位は、追加した時点でのS > [Angle]の設定に従います。S > [Angle]の設定を変更しても、一度追加したアニメーションテーブルの数値には反映されません。

参考

アニメーションテーブルには、最大26列まで追加できます。

アニメーションテーブルは、下記を実行すると消去されます。

Edit Animations画面を使ってアニメーションを編集した

アニメーションの追加、または入れ替えをした

新たなトレース点を指定した

アニメーションで使われている図形(線分や点など)を削除した

Geometryアプリ以外のアプリを起動した

アニメーションテーブルを表示するには

アニメーションテーブルに列を追加するにはの操作で作成したアニメーションテーブルを表示するには、T > [Animate] > [Display Table]を選びます。

アニメーションテーブルの1列をリスト変数に保存するには

-

アニメーションテーブルを表示する。

-

lまたはrを使って、リスト変数として保存したい列を反転させる。

-

T > [Store] > [List]を選ぶ。

-

表示されるダイアログにリスト番号を入力し、Oを押す。

参考

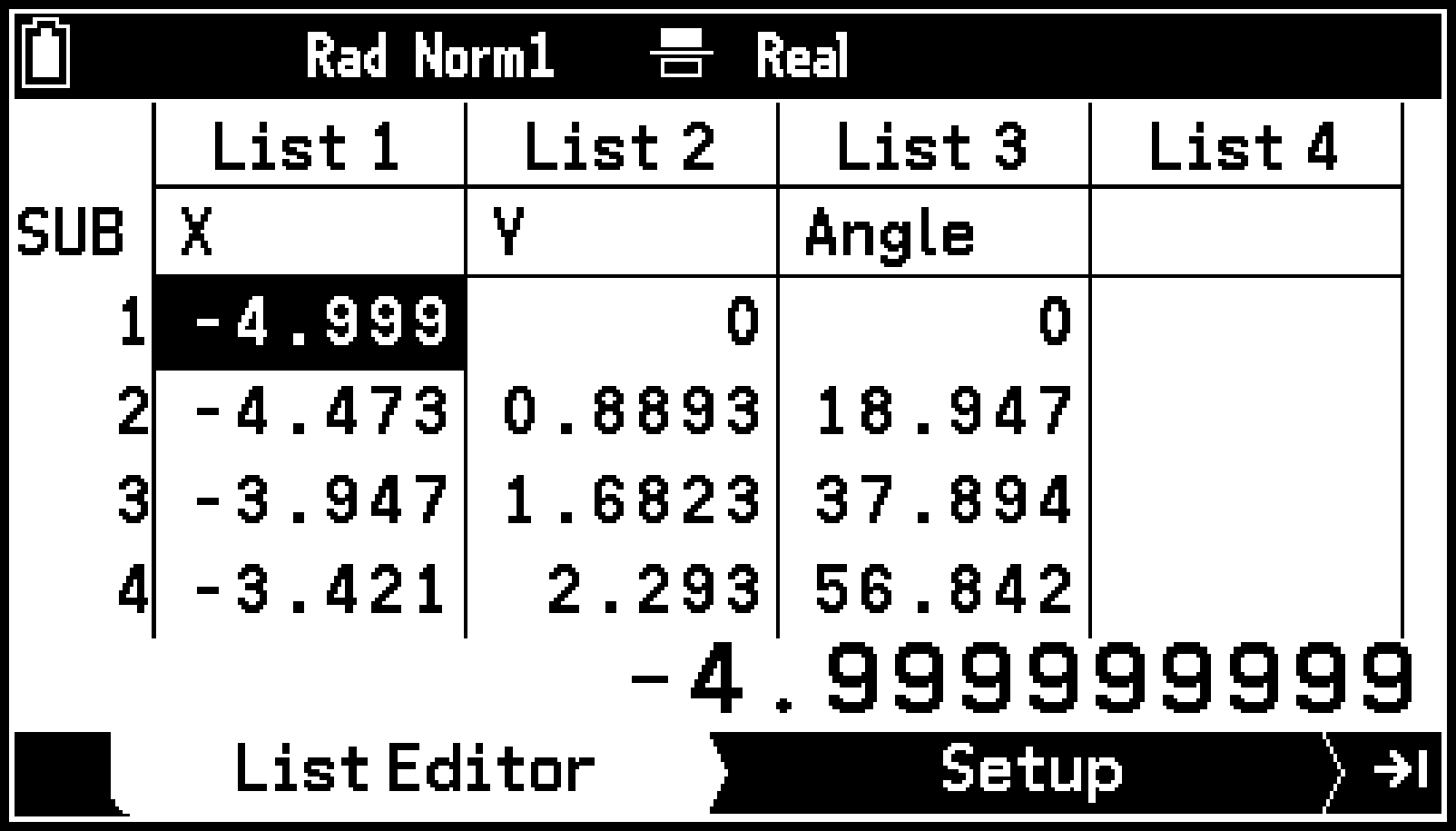

上記の操作で保存したリスト変数は、StatisticsアプリのList Editor(リストエディター)で内容を確認できます。例えばアニメーションテーブルに列を追加するにはの手順9の後で、このアニメーションテーブルの各列をList 1~List 3に保存し、Statisticsアプリを起動すると、右画面のように表示されます。

アニメーションテーブル全体をスプレッドシートファイルとして保存するには

-

アニメーションテーブルを表示する。

-

T > [Store] > [Spreadsheet]を選ぶ。

-

表示されるダイアログにファイル名を8文字以内で入力し、Oを押す。

参考

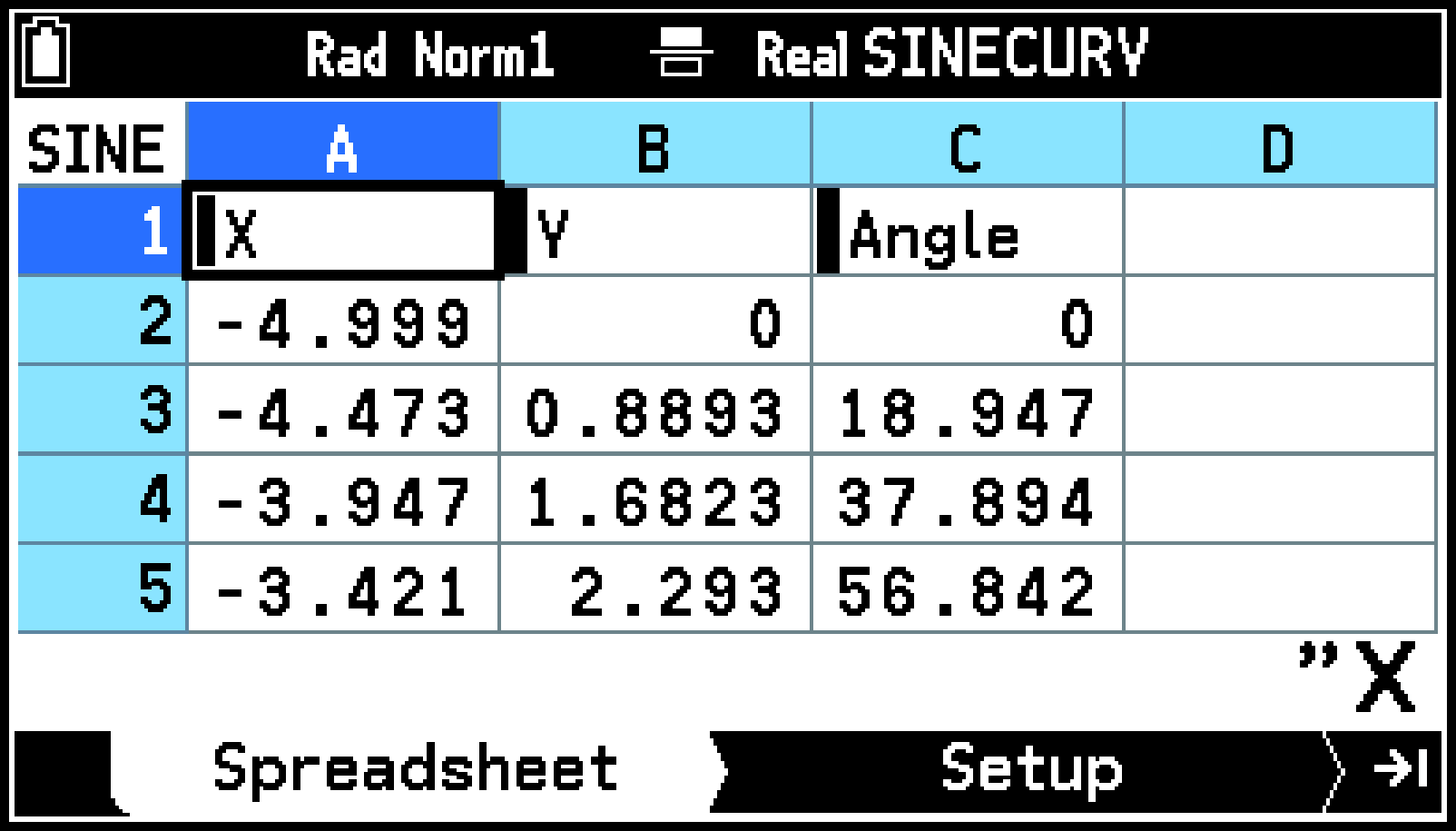

上記の操作で保存したスプレッドシートファイルは、次回Spreadsheetアプリを起動したときに、自動的に開きます。例えばアニメーションテーブルに列を追加するにはの手順9の後で、このアニメーションテーブルをスプレッドシートファイルとして保存し、Spreadsheetアプリを起動すると、右画面のように表示されます。

アニメーションテーブルの特定の列を削除するには

-

アニメーションテーブルを表示する。

-

lまたはrを使って、削除したい列を反転させる。

-

T > [Delete] > [Delete]を選ぶ。

アニメーションテーブルのすべての列を削除するには

-

アニメーションテーブルを表示する。

-

T > [Delete] > [Delete All]を選ぶ。

-

表示される確認ダイアログで、[OK]を選ぶ。

キーヘルプを表示する

0を押すかT > [Key Help]を選ぶとキーヘルプ画面が表示され、Geometryアプリで各キーに割り当てられている機能を確認できます。キーヘルプ画面に表示される各キーの操作は、描画画面のみで有効です。

GeometryアプリのSettingsメニュー項目

下記はGeometryアプリに特有のSettingsメニュー項目です。

|

S > [Angle Unit] … |

描画画面に図形の角度を表示するときに、単位を付記するか、しないかを指定します。 |

|

S > [Length Unit] … |

描画画面に図形の長さを表示するときに、単位を付記するか、しないかを指定します。 |

|

S > [Grid Space] … |

描画画面での格子点や格子線の間隔を指定します。 |