Calculateアプリ(基本計算)

さまざまな関数を入力・実行できるアプリです。実数・複素数・ベクトル・行列・リストを扱うことができます。

基本的な計算操作

計算を始める

-

h > Calculateを選ぶ。

-

計算式を入力し、Eを押す。

Calculationタブの入力ボックスの左端に、カーソルが現れます。

計算結果が次行に右詰で表示されます。

計算例

|

四則演算 |

7/8-4/5E |

|

|

|

負符号 |

s-(M)8/7- |

|

|

|

分数 |

2e3r+se(B)1 |

|

入力中の計算式を消去するには

aを押します。

Calculationタブのすべての内容を消去するには

何も入力されていない入力ボックスの左端にカーソルがあるときに、aを押します。

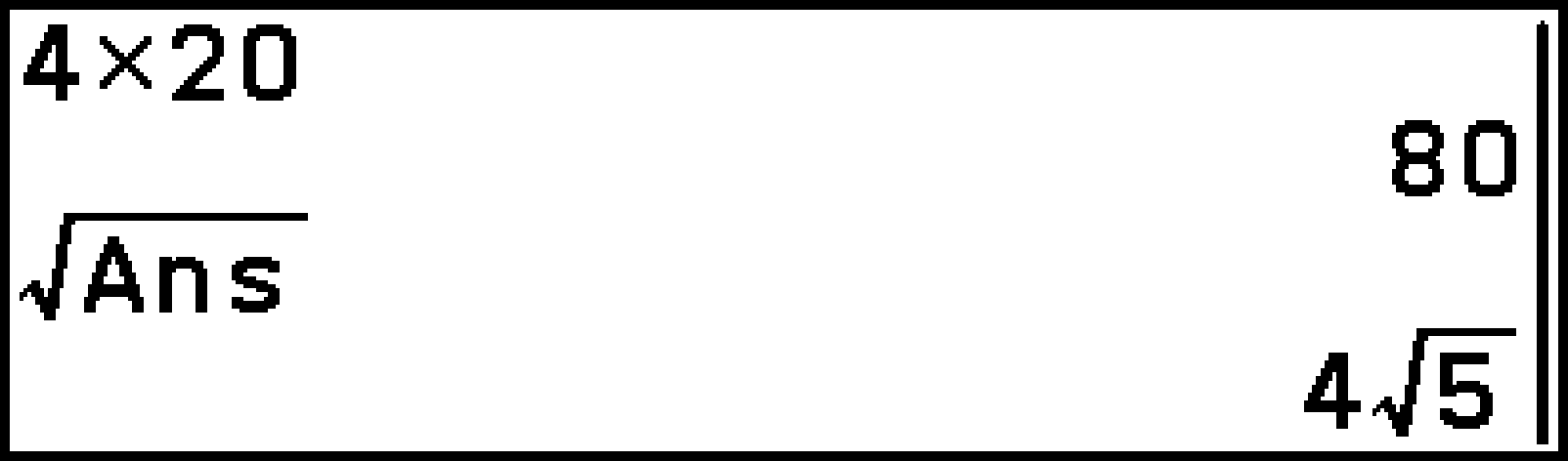

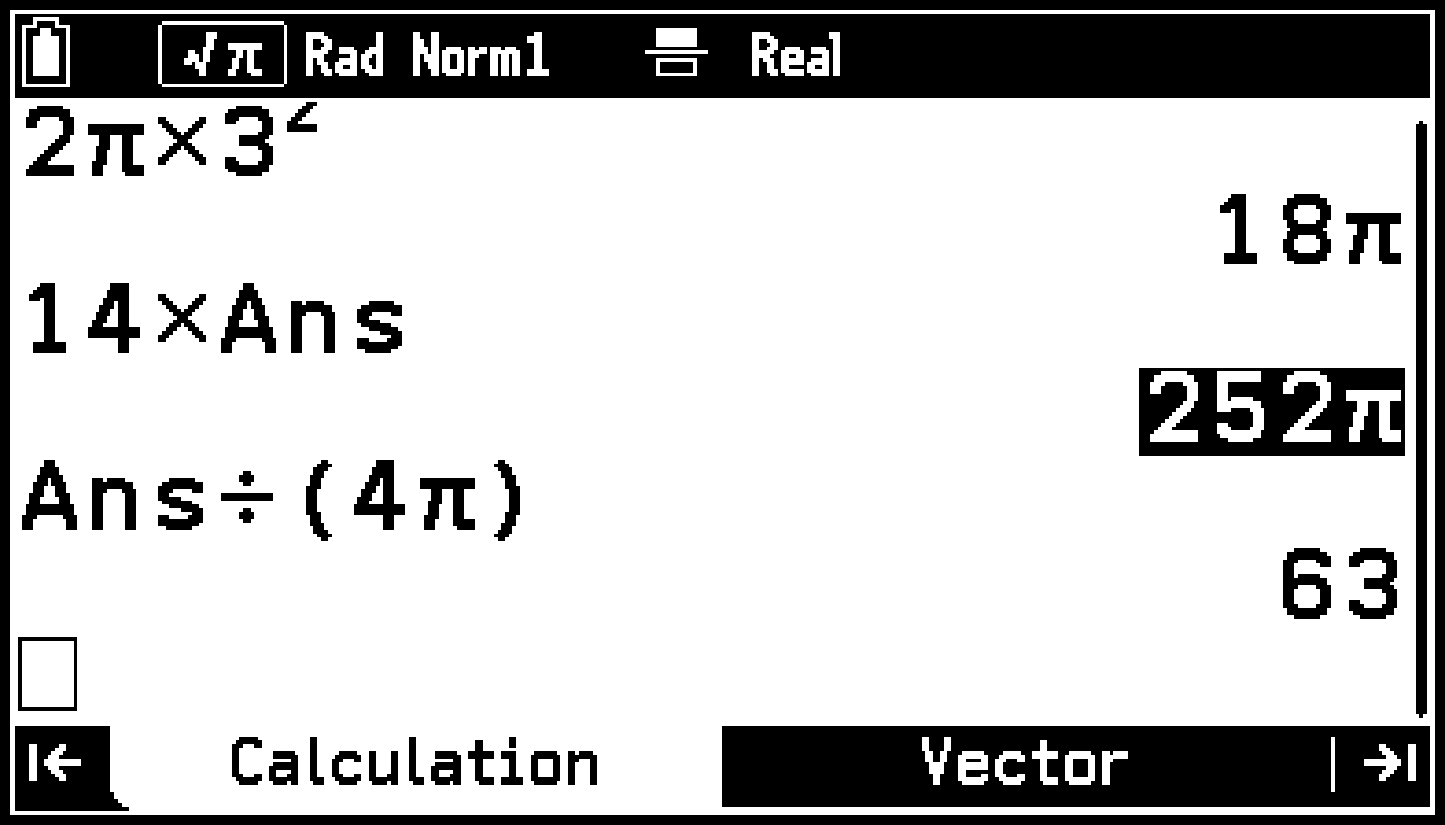

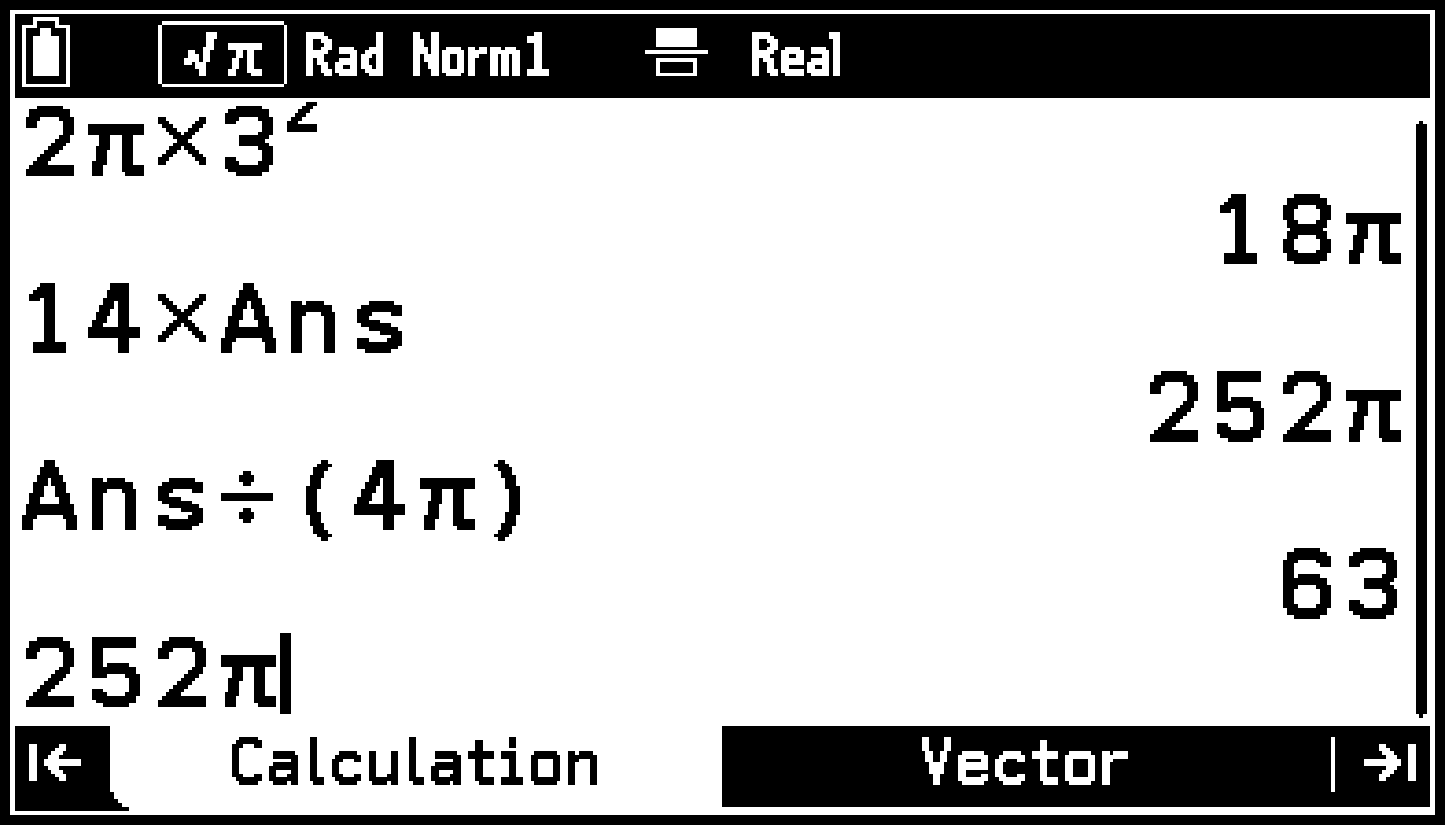

最新の計算結果(Ans)の利用

最新の計算結果は、Ansという名前の変数に保存されます。PF(Ans)を押すと、新しい計算式の中にAnsを入力できます。

例:

4/20E

jPF(Ans)E

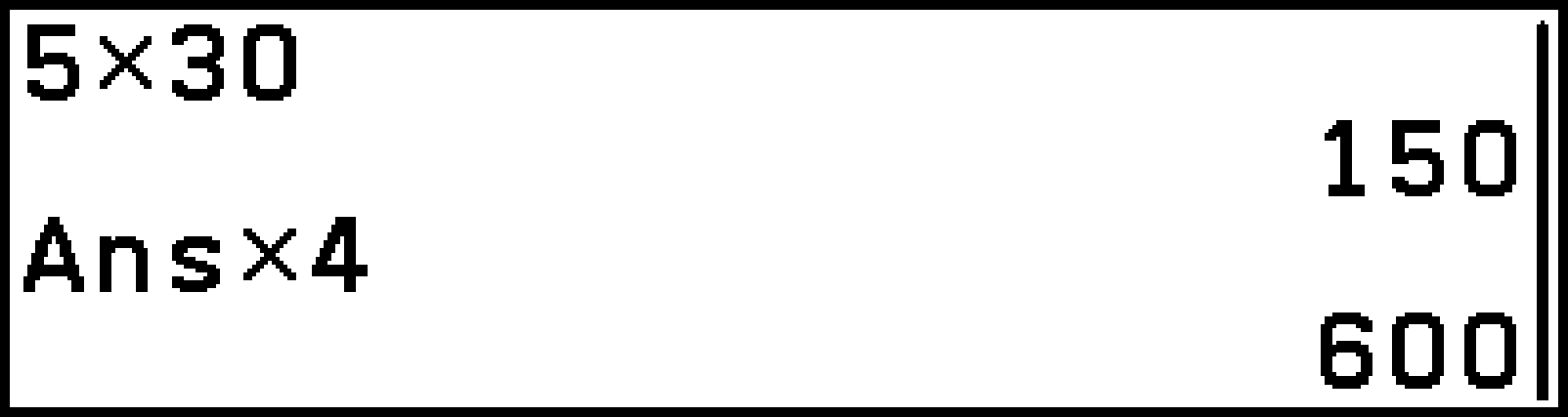

また、新しい計算式の最初に/、*、+、-を入力すると、演算子の手前に自動的にAnsが入力され、連続して計算できます。

例:

5/30E

/4E

Ansはgやiを押したときや、直前に引数を取る関数(!、Pなど)を入力したときにも、自動入力されます。

計算履歴の利用

Calculationタブには、最近の計算履歴(計算行と結果行のセット)が30セット分まで保存されます。

計算履歴の計算行を編集して再計算するには

dまたはuを使って、編集したい計算行を反転させます。lまたはrを押すと計算行にカーソルが現れ、計算式を編集できます。編集後にEを押すと、以降すべての計算行が再計算され、結果行が更新されます。

計算履歴の結果行をコピーして新しい計算式内に挿入するには

コピーしたい計算履歴の結果行(数値が表示されている結果行)を反転させ、Oを押します。この操作で、クリップボードの内容も更新されます(式や文字列のコピー・カット・ペーストを参照)。

この操作は、下記の場合は実行できません。

結果行がベクトル・行列・リスト形式の場合(Oを押すとAnsウインドウ*に移動します)

結果行が計算式の中に入力できないような形式の場合(例:ISimp を使った計算結果“”など)

Ansウインドウについては、Vct Ansについて、Mat Ansについて、List Ansについてを参照してください。

計算履歴の1セット分を削除するには

削除したい計算履歴のセットのどちらか片方(計算行または結果行)を反転させ、T > [Delete Line]を選びます。

計算履歴すべてを削除するには

T > [Delete All]を選びます。

参考

S > [ Result]の設定を変更すると、計算履歴はすべて削除されます。

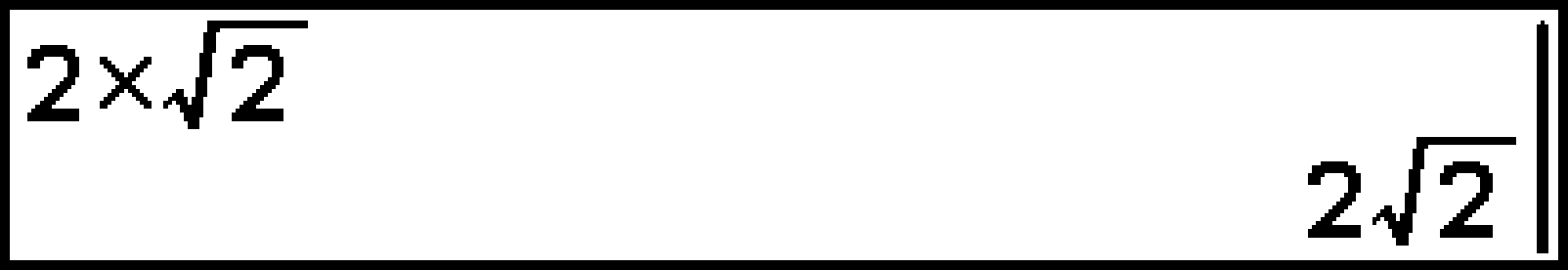

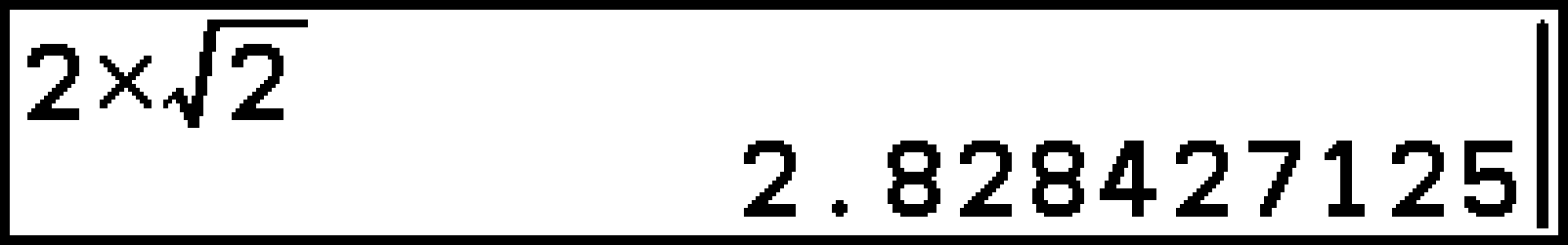

計算結果を標準形式(分数・・ 形式)と小数形式の間で切り替える

計算結果の表示中にFを押すたびに、計算結果が下記2つの形式の間で切り替わります。

分数・・を含む形式

小数形式

操作例:

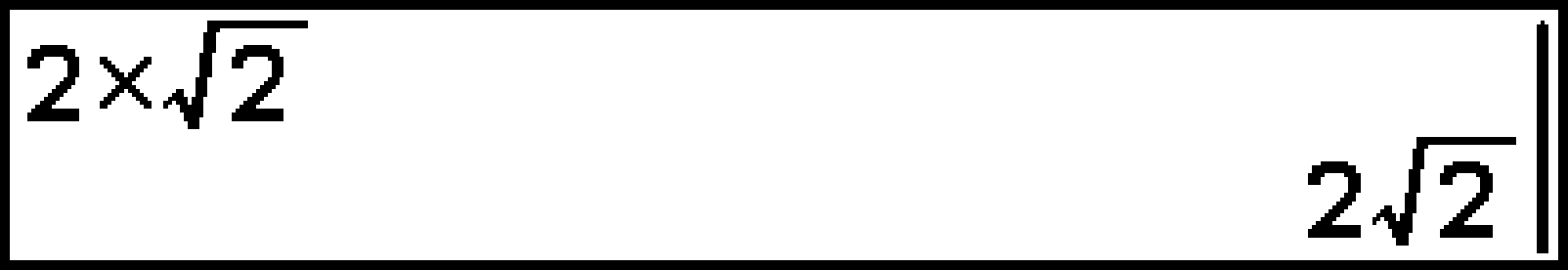

2 /j2E

F

F

参考

Fだけを押して計算結果の表示を切り替える操作は、S > [FORMAT Key] の設定が “![]() Decimal” の場合(初期設定)に有効です。S> [FORMAT Key] の設定を“Format Menu”に切り替えた場合は、sFを押します。

Decimal” の場合(初期設定)に有効です。S> [FORMAT Key] の設定を“Format Menu”に切り替えた場合は、sFを押します。

計算結果の表示変換(Formatメニュー)

sF*1 を押すと表示されるFormatメニューを使って、計算結果の表示形式を変えることができます。

|

sFを押してこれを選ぶと: |

この形式に変換される: |

|---|---|

|

|

表示中の計算結果を、標準形式*2と小数形式の間で切り替えます。標準形式への変換は、S > [ Result] > [On]のときに有効です*3。 |

|

|

分数で表示中の計算結果を、帯分数形式と仮分数形式の間で切り替えます。表示中の計算結果が小数形式のときは、可能な場合、分数に変換します。 |

|

Sexagesimal |

表示中の計算結果を、度分秒形式(60進数)に変換します。 |

|

ENG Notation |

表示中の計算結果を、エンジニアリング表示形式(の形式、は3の整数倍)に変換します。[ENG Notation]を選ぶたびに仮数部の小数点位置が右へ3つシフト(指数は3減少)し、[Reverse ENG Notation]を選ぶたびに仮数部の小数点位置が左へ3つシフト(指数は3増加)します。 |

S > [FORMAT Key] が “![]() Decimal”の場合(初期設定)。

Decimal”の場合(初期設定)。

分数・・を含む形式

本機が計算結果を分数形式と形式で表示できる範囲については、計算結果が分数形式となる範囲および計算結果が形式となる範囲を参照してください。

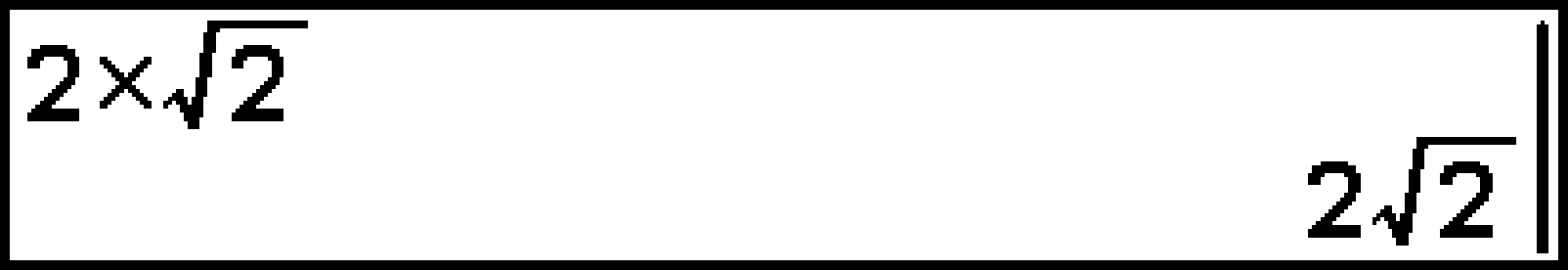

操作例:

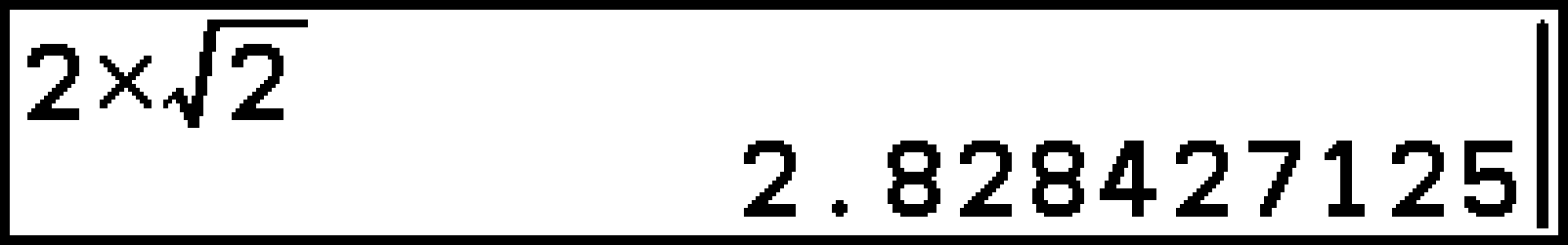

2/j2E

sF > [![]() (Standard)

(Standard) ![]() Decimal]

Decimal]

sF > [![]() (Standard)

(Standard) ![]() Decimal]

Decimal]

参考

Formatメニューを使った表示変換は、セルの詳細表示に対しても有効です。

計算式を入力した後、Eの代わりにsE(J)を押すと、計算結果が小数で表示されます。

計算結果が分数形式となる範囲

分数計算の結果が分数で表示されるか、小数で表示されるは、計算結果をライン形式の分数で表したときの桁数で決まります。桁数は、下記の要領で数えます。

真分数の場合:

= 1![]() 2

2

分子、分母の桁数2桁、区切り記号(![]() )1桁で、合計3桁

)1桁で、合計3桁

仮分数の場合:

= = 1![]() 1

1![]() 2

2

整数、分子、分母の桁数3桁、区切り記号(![]() )2桁で、合計5桁

)2桁で、合計5桁

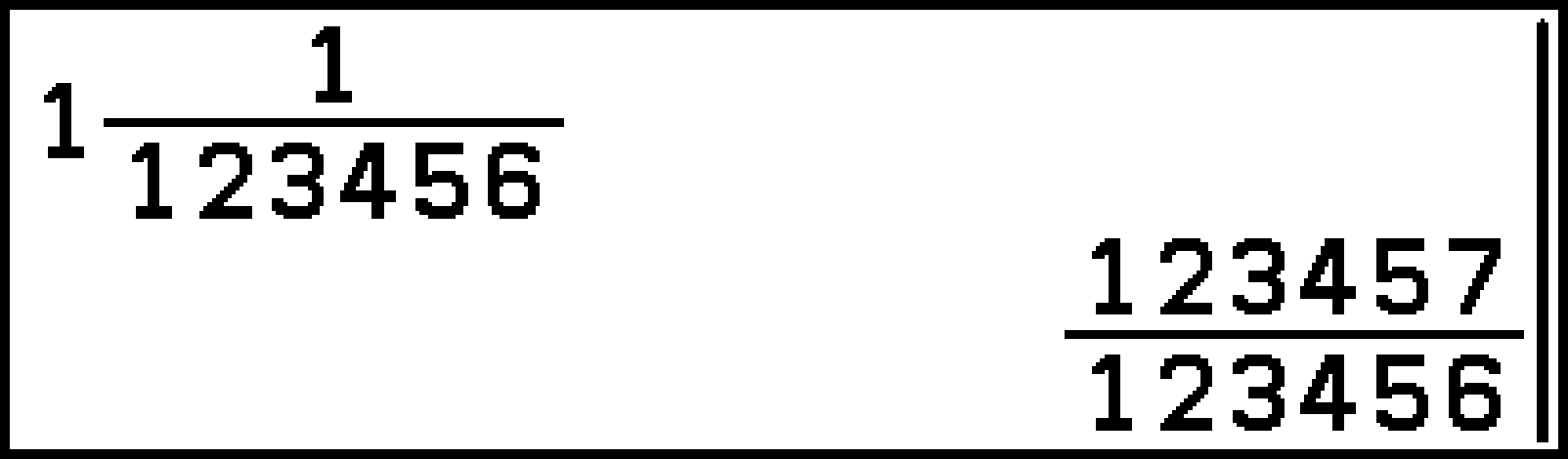

この要領で桁数を数えたときに、計算結果が10桁以内であれば、分数で表示されます(下記例1)。計算結果が11桁以上になると、小数で表示されます(下記例2)。

例 1:

(自然形式) 1![]() 1

1![]() 123456 = 123457

123456 = 123457![]() 123456 (ライン形式)

123456 (ライン形式)

se(B)1r1d123456E

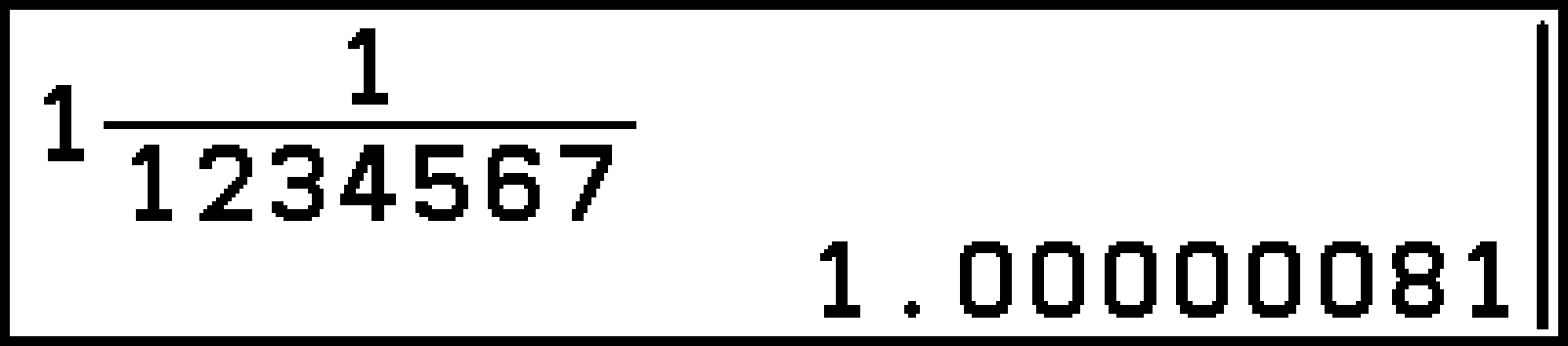

例 2:

1.00000081 (自然形式) 1![]() 1

1![]() 1234567 = 1.00000081 (ライン形式)

1234567 = 1.00000081 (ライン形式)

se(B)1r1d1234567E

計算結果が形式となる範囲

計算結果を形式で表示可能な範囲は、下記のとおりです。

, ,

1 ≤ < 100, 1 < < 1000, 1 ≤ < 100

0 ≤ < 100, 0 ≤ < 1000, 1 ≤ < 100

例:

... 形式で表示

3129.089165 ... 小数で表示

アルファ変数の利用

アルファ変数は、数値を一時的に格納する入れ物として利用します。A~Z、r、θの28個あります。

アルファ変数の内容を表示するには

V > [Alpha]を選びます。

アルファ変数に値を代入するには

「数値 → アルファ変数」の構文で代入します。

アルファ変数は、キー操作またはメニュー操作で入力します。

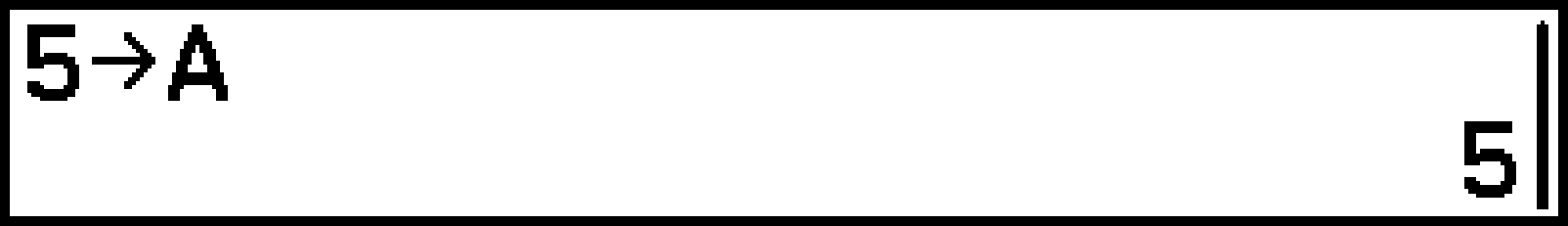

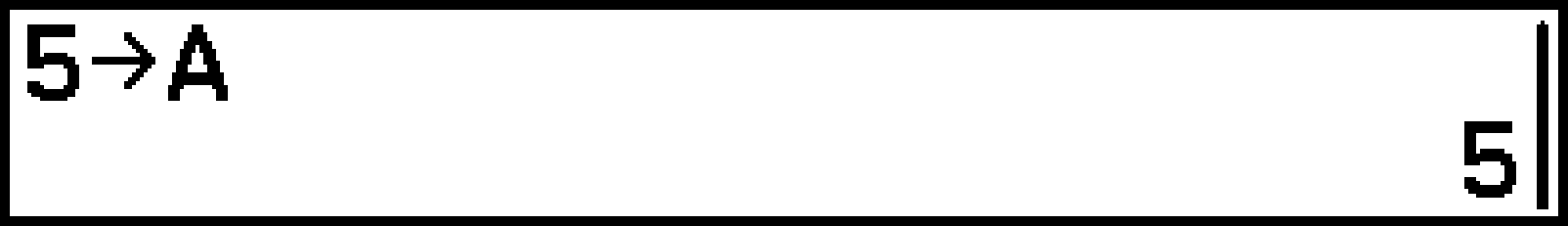

例: アルファ変数Aに5を代入する

キー操作:

5sX(→)PX(A)E

メニュー操作:

5sX(→)V > [Alpha] > [A]E

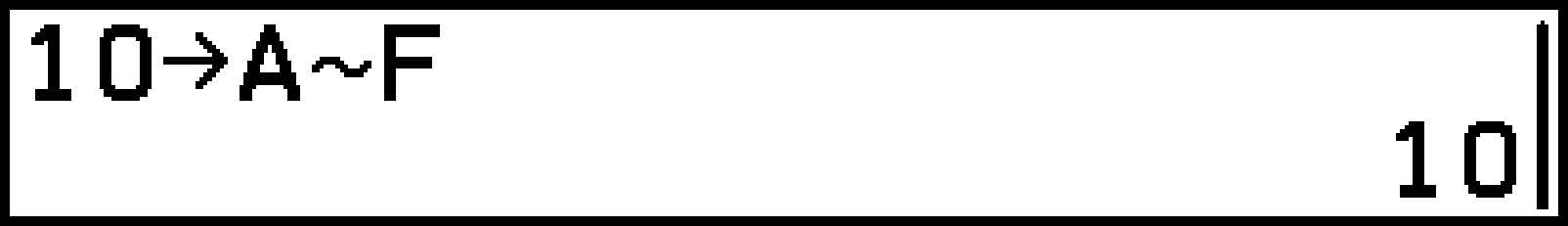

複数の連続したアルファ変数に一括して同じ値を代入するには

例: AからFに10を一括して代入する

10sX(→)PX(A)

C > [All] > [Symbol] > [~]PN(F)E

計算式の中でアルファ変数を使うには

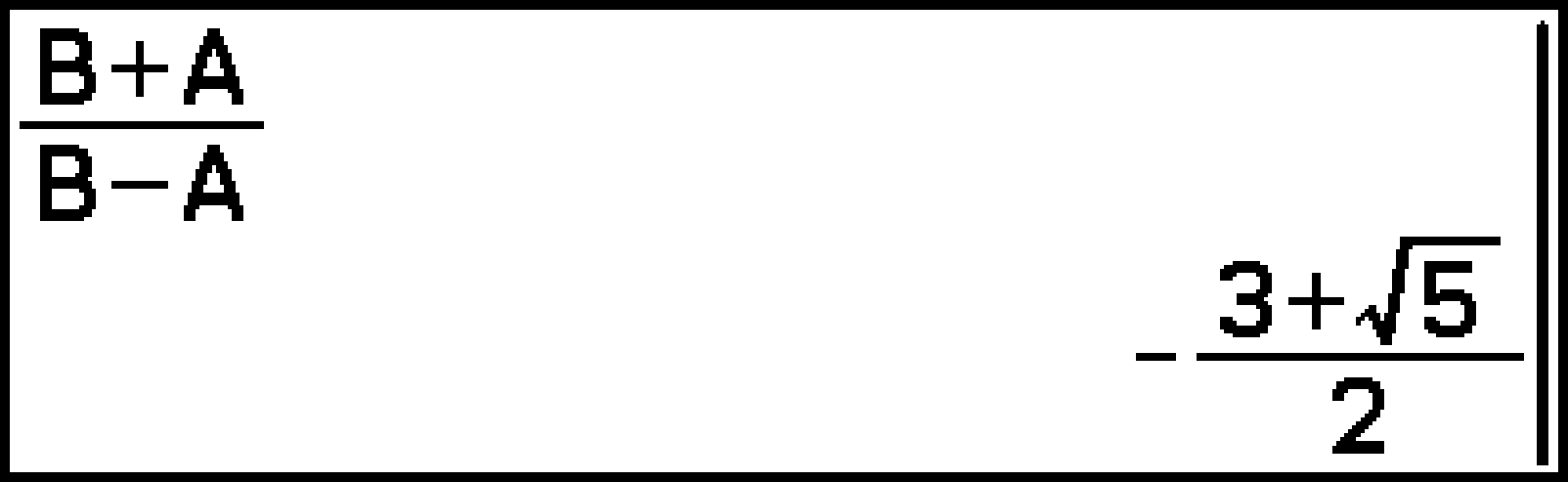

例: A = 5、B = のとき、 を計算する

ePe(B)+PX(A)d

Pe(B)-PX(A)E

参考

アルファ変数に値を代入すると、Ansはその値で更新されます。

Xを押すと入力されるは、アルファ変数Xと同じです。

変数に保存される数値は、保存した時点でのS > [Angle]、およびS > [Complex Mode]の設定に従います。

ファンクション変数の利用

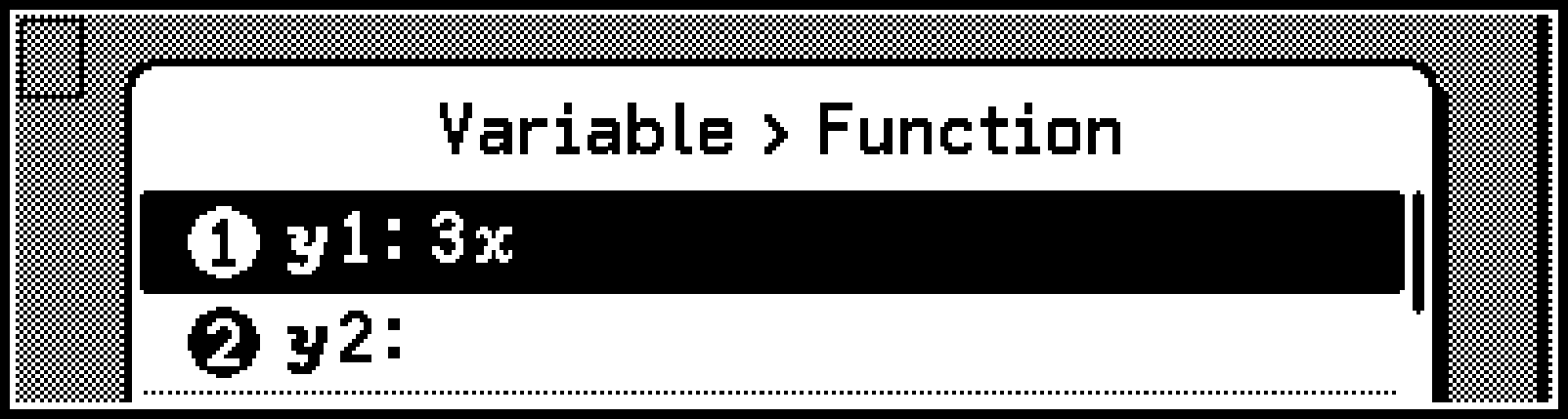

Graph&TableアプリのFunctionタブに保存した関数式を、Calculateアプリから利用できます。

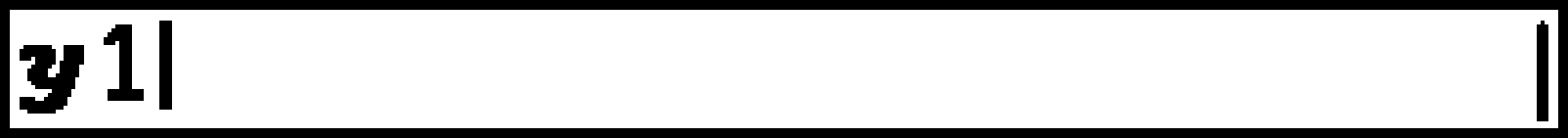

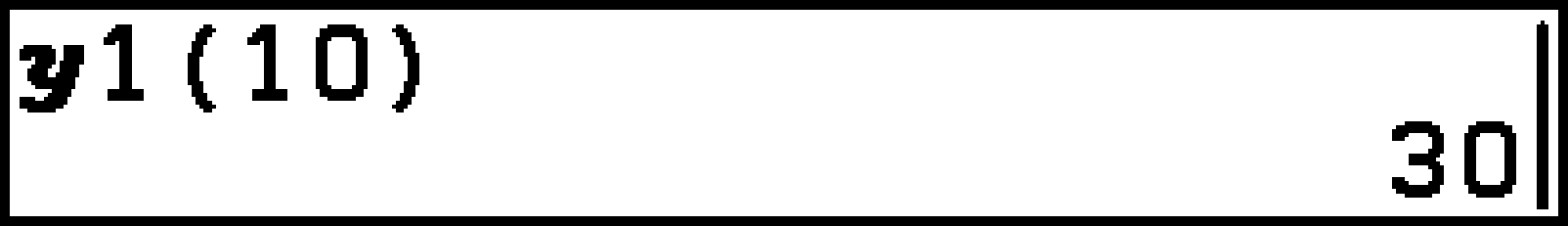

例: ファンクション変数 に保存されている関数式()を呼び出し、に10を代入したときのの値を求める

-

V > [Function]を選ぶ。

-

[]を反転させ、Oを押す。

-

代入する数値を入力し、Eを押す。

(10)E

参考

“”だけを入力してEを押すと、変数に現在保存されている値が代入されます。

関数計算

本機が内蔵しているすべての関数は、Cを押すと表示されるCatalogメニューから入力できます。詳しくはCatalogメニュー詳細を参照してください。ここでは、キーで直接入力できる関数の計算例を紹介します。

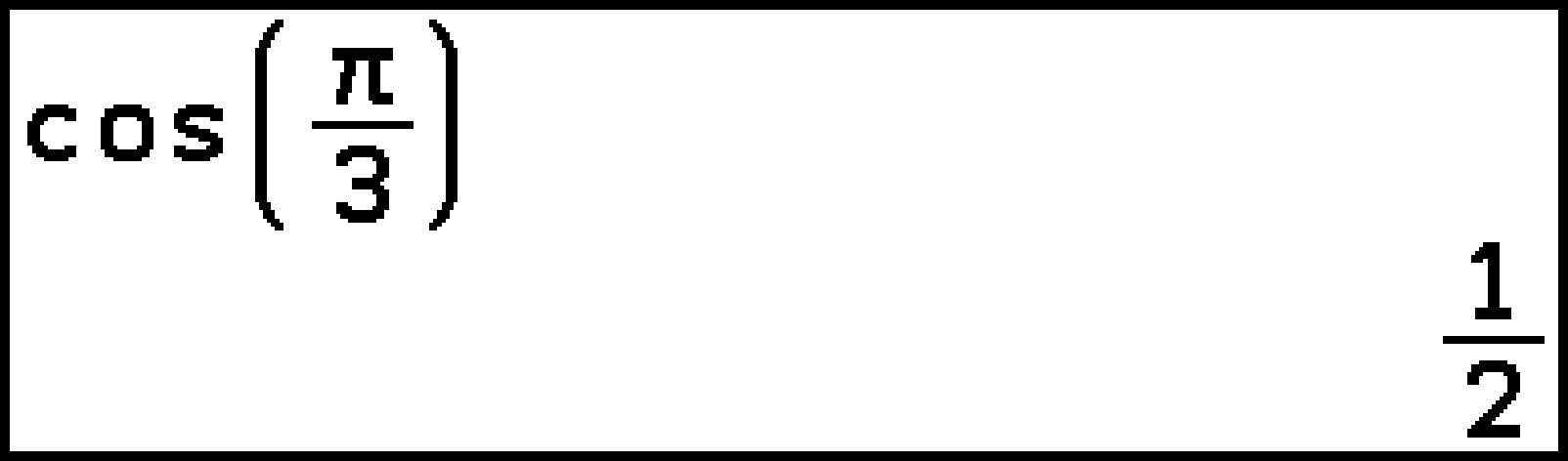

計算例 (S > [Angle] > [Radian] *1)

|

三角関数*1 |

ces7()d3r)E |

|

|

|

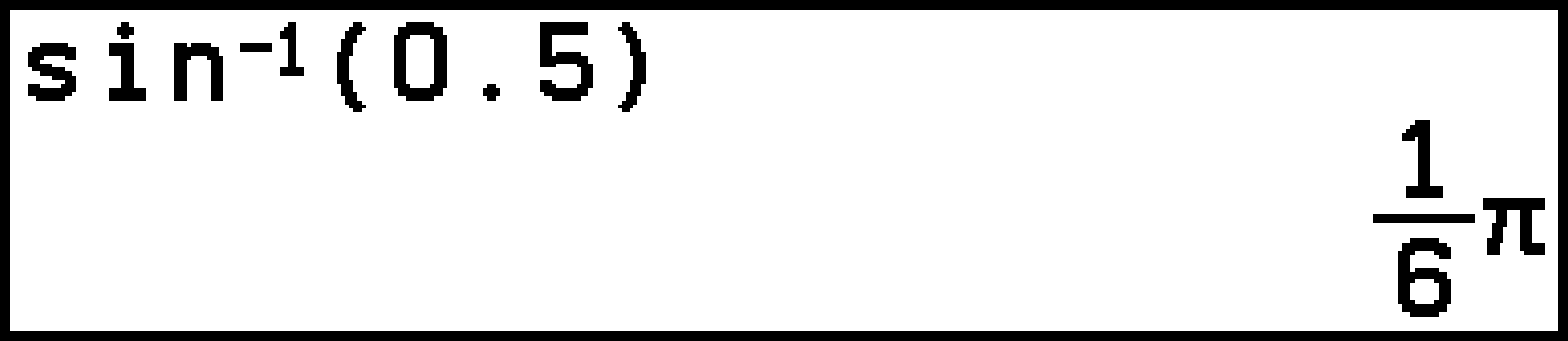

逆三角関数*1 |

sv(sin-1)0.5)E |

|

|

|

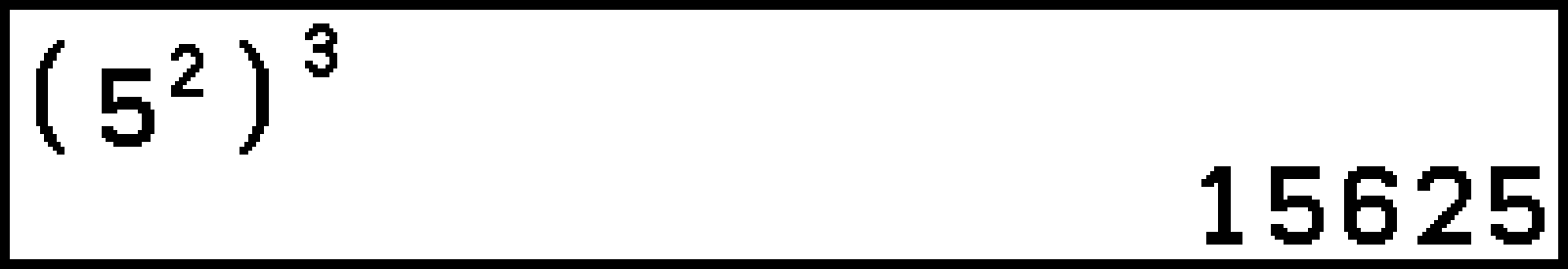

べき乗 |

(5i)g3E |

|

|

|

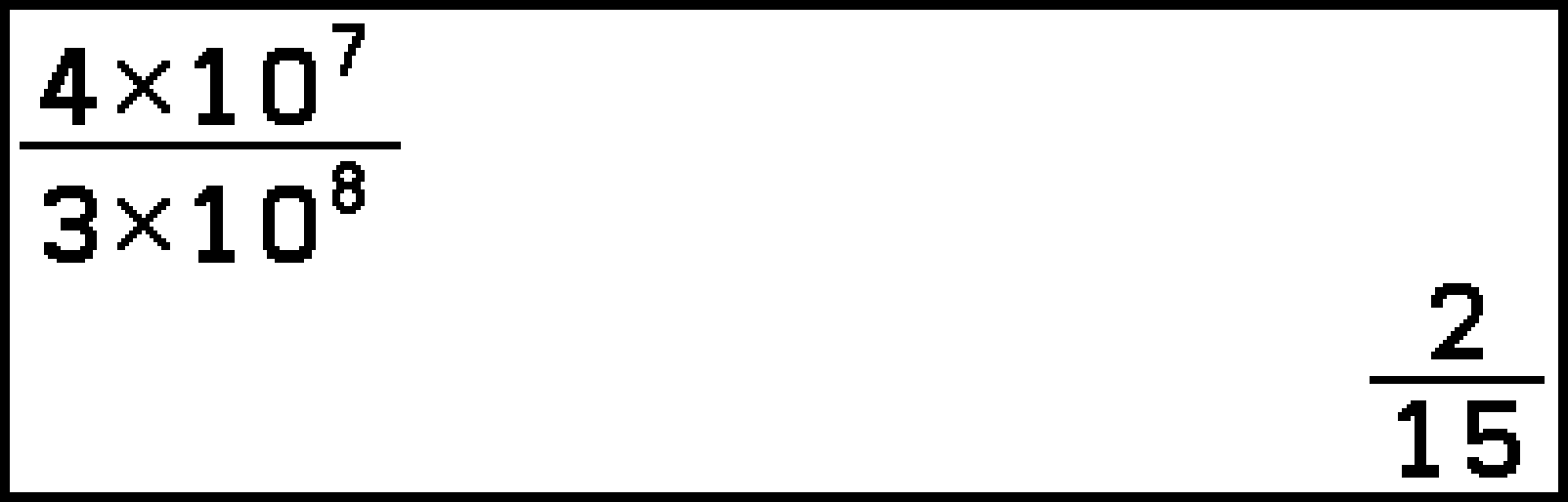

10のべき乗 |

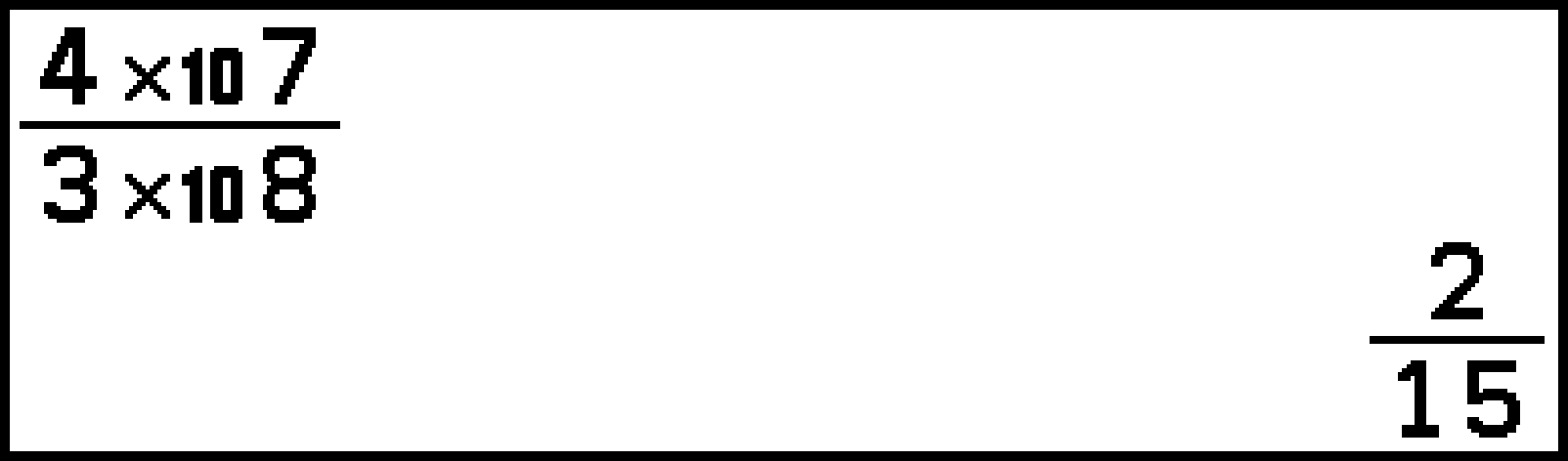

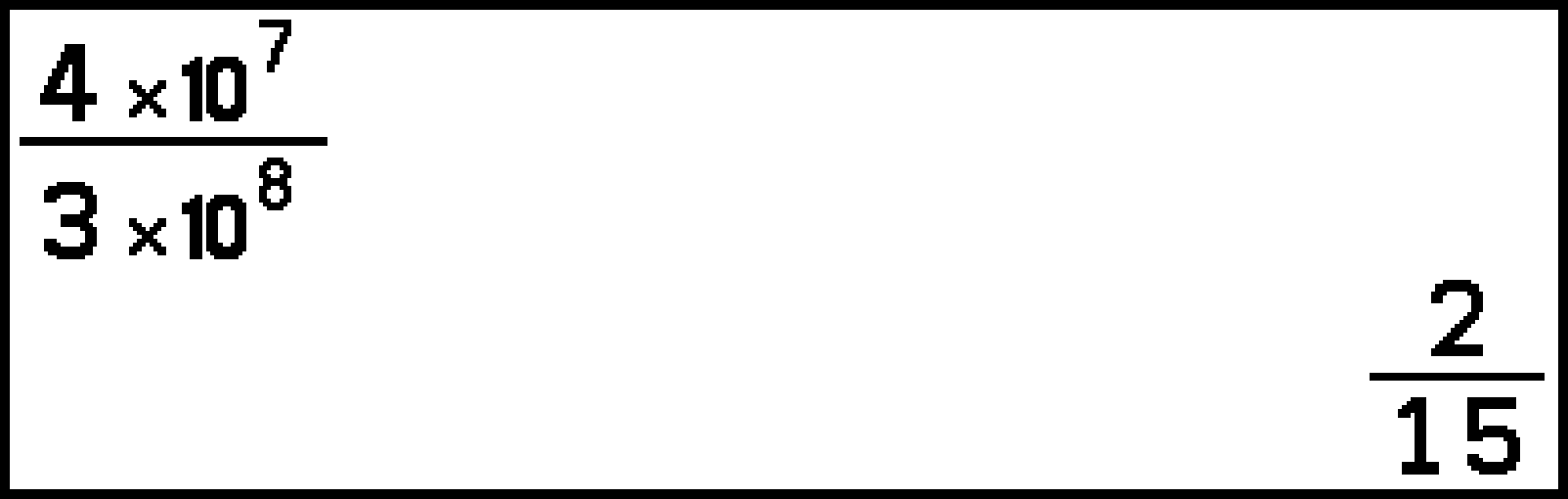

e4k7d3k8E*2 |

|

|

|

4k7e3k8E*3 |

|

||

|

4k7re3k8E*4 |

|

||

|

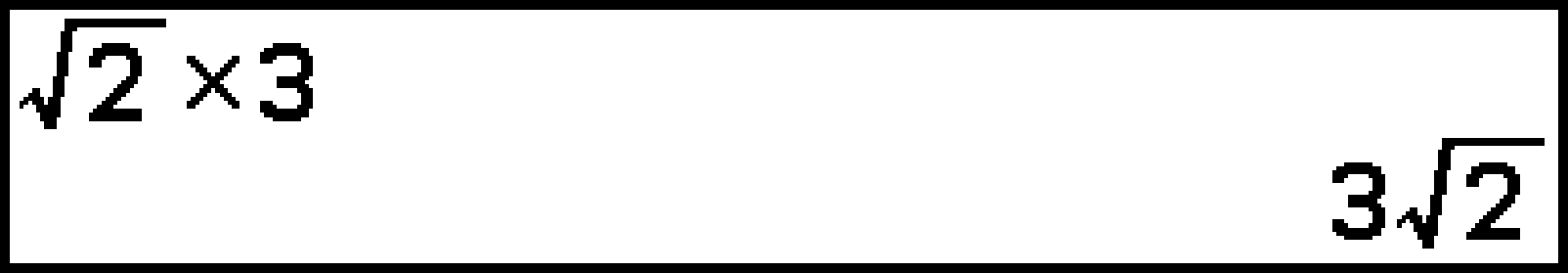

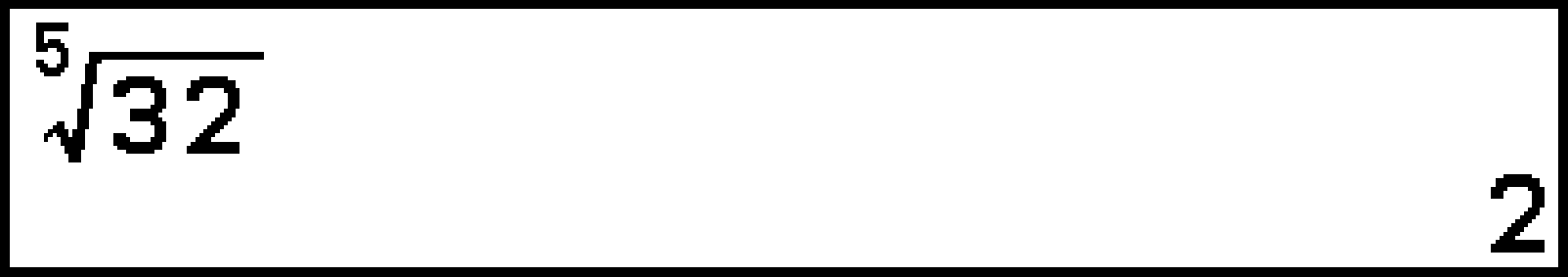

べき乗根 |

j2r/3E |

|

|

|

sj(G)5r32E |

|

||

|

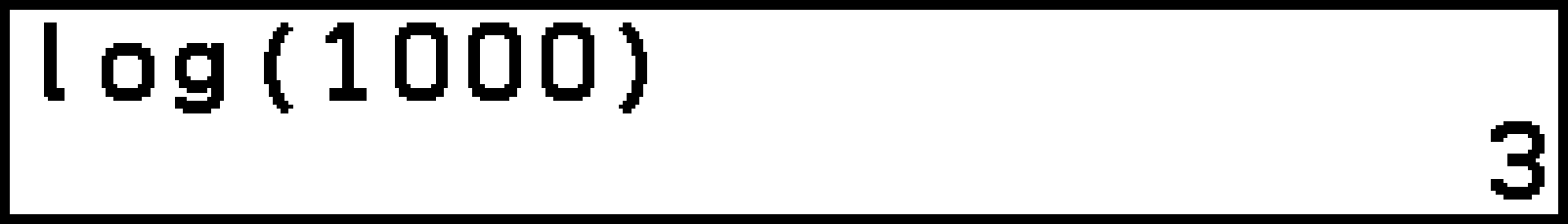

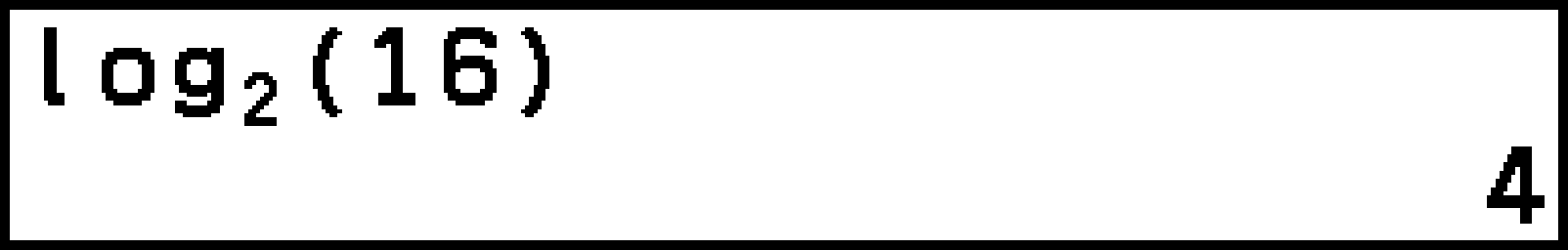

対数 |

si(log)1000)E |

|

|

|

sg(R)2r16E |

|

||

|

自然対数の真数 |

N4.5E |

|

|

|

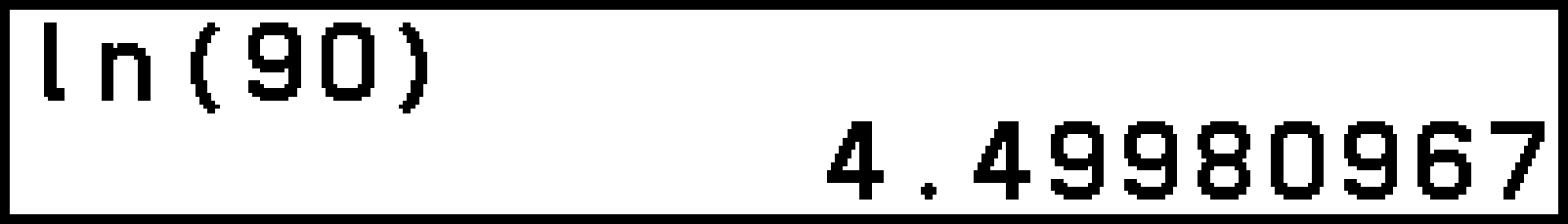

自然対数 |

sN(ln)90)E |

|

|

|

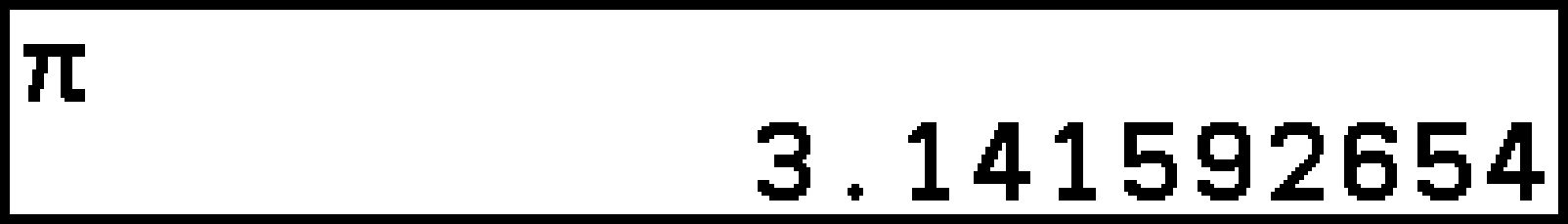

円周率() |

s7()sE(J)*5 |

|

三角関数または逆三角関数を使うときは、必ず角度単位(S > [Angle])を設定してください。

S > [![]() Key] > [

Key] > [![]() (Power)]を選んだ場合。kを押して入力される「」は、/10gを押したときと同じものです。このため、「」を実行すると左から右へと順次計算され、上記の計算例(分数を使った場合)とは異なる計算結果となります。同じ計算結果を得るには、「」のように、各項をカッコで括る必要があります。

(Power)]を選んだ場合。kを押して入力される「」は、/10gを押したときと同じものです。このため、「」を実行すると左から右へと順次計算され、上記の計算例(分数を使った場合)とは異なる計算結果となります。同じ計算結果を得るには、「」のように、各項をカッコで括る必要があります。

S > [![]() Key] > [

Key] > [![]() (Sci Notation)]を選んだ場合。 このときkを押して入力される関数「

(Sci Notation)]を選んだ場合。 このときkを押して入力される関数「![]() 」を使って「

」を使って「![]() 」を実行すると、上記の計算例と同じ計算結果となります。

」を実行すると、上記の計算例と同じ計算結果となります。

S > [![]() Key] > [

Key] > [![]() (Sci Notation)]を選んだ場合(初期設定)。このときkを押して入力される関数「

(Sci Notation)]を選んだ場合(初期設定)。このときkを押して入力される関数「![]() 」を使って「

」を使って「![]() 」を実行すると、上記の計算例と同じ計算結果となります。

」を実行すると、上記の計算例と同じ計算結果となります。

Eの代わりにsE(J)を押すと、計算結果が小数で表示されます。

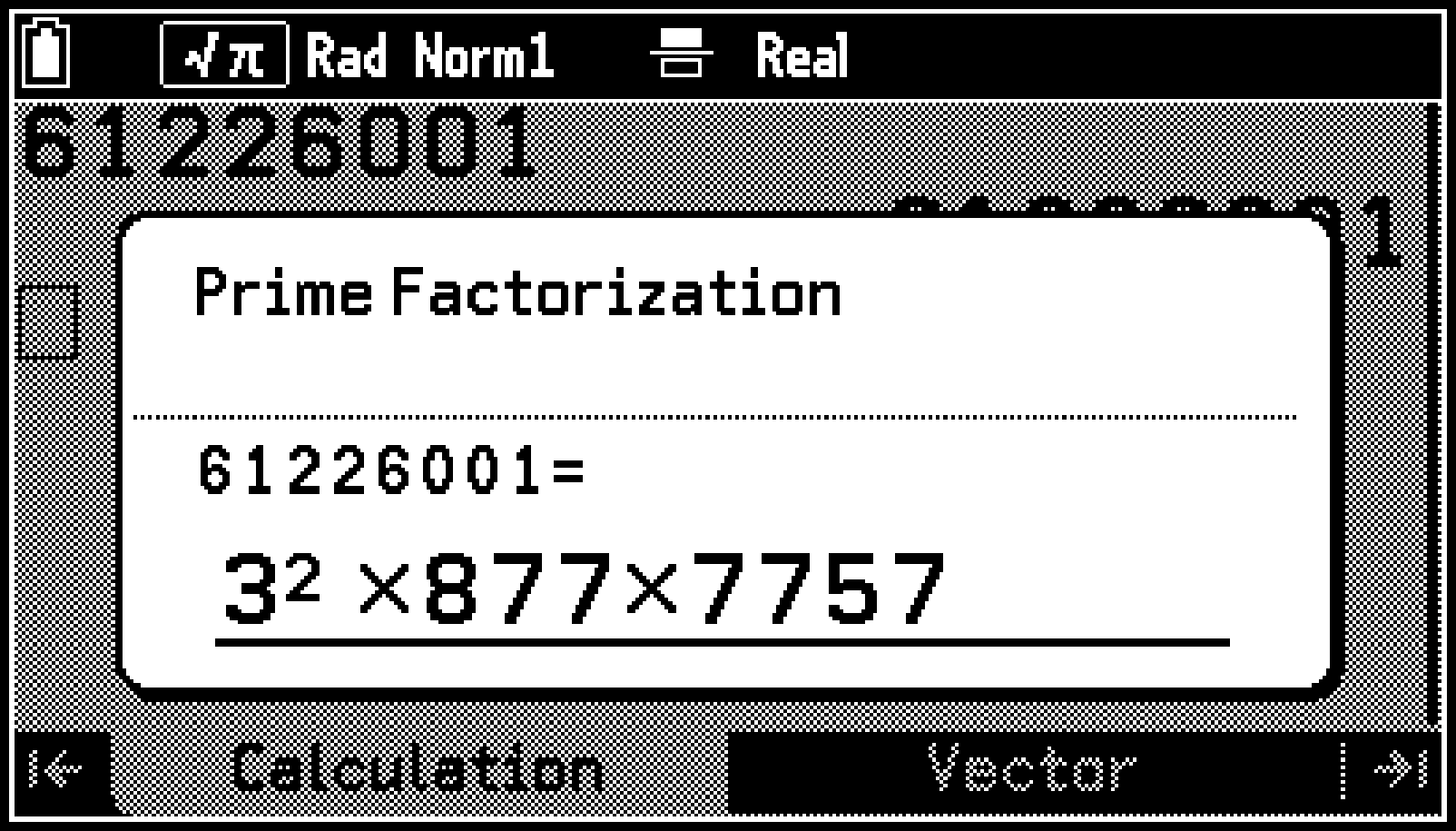

素因数分解

Calculateアプリでは、2以上で9桁以下の整数を素因数分解できます。

例: 61226001を素因数分解する

61226001E

T > [Prime Factorization]

素因数分解の結果表示ダイアログは、表示専用です。数字の編集やコピーはできません。

ダイアログを閉じるには、bまたはaを押します。

参考

計算履歴の結果行を反転させT > [Prime Factorization]を選ぶことで、その数値を素因数分解することもできます。

複素数計算

Calculateアプリを使って下記の操作ができます。

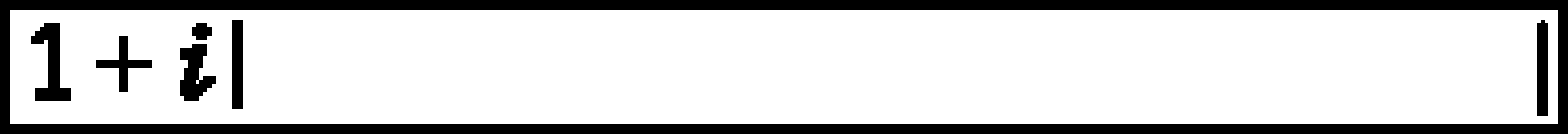

計算式への複素数入力

直交形式 を入力するには:

1+s9()

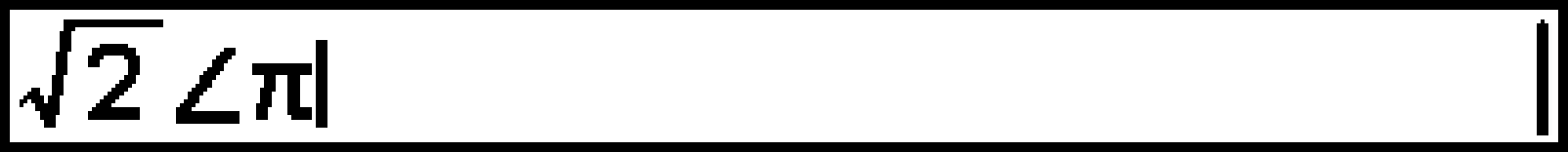

極形式 ∠ を入力するには:

j2rs8(∠)s7()

虚数解の表示

虚数解の表示は、S > [Complex Mode]の設定に応じて下記のようになります。

[Real] ... 実数:

“Non-Real ERROR” *1

[a+b] ... 直交形式:

[r∠θ] ... 極形式:

1∠ *2

絶対値・偏角・共益複素数・実部・虚部の計算、および極形式と直交形式の変換

これらの計算については、Catalogメニュー詳細のComplex Number(複素数計算)の項を参照してください。

引数が実数で解が虚数となる場合。引数が複素数の場合(例:)は、[a+b]に設定した場合と同じ計算結果を表示します。

S > [Angle] > [Radian]の場合。なおの表示範囲は、S > [Angle]の設定により下記のとおりです。

“Degree”(度数法)の場合: -180 < ≤ 180

“Radian”(弧度法)の場合: - < ≤

“Gradian”(グラジアン)の場合: -200 < ≤ 200

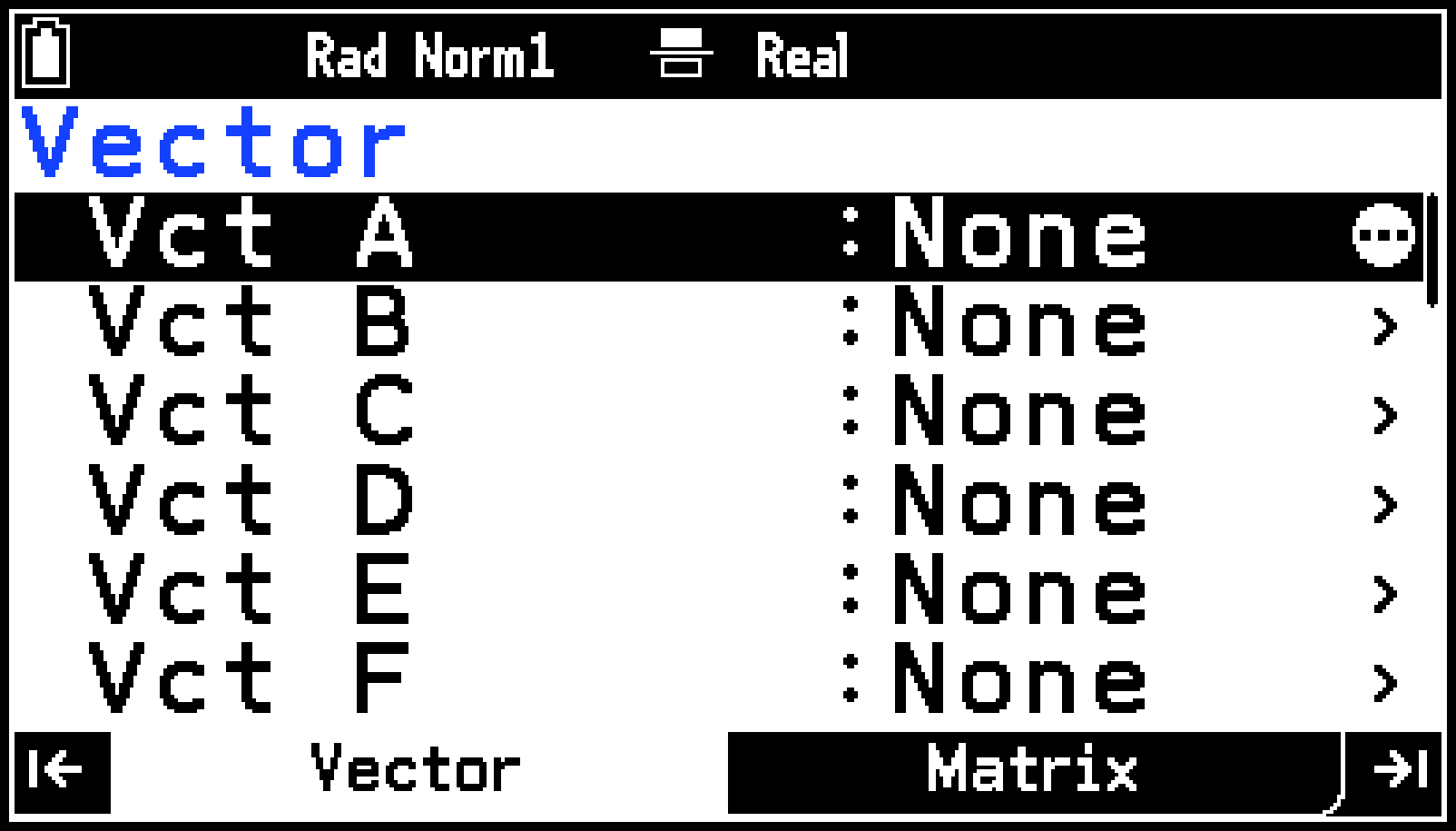

ベクトル計算

本機はベクトル計算用のベクトル変数(Vct A~Vct Z、Vct Ans)を備えています。

ベクトル変数を保存する

ベクトル変数を使って計算するときは、計算に必要なベクトルを、必要なだけベクトル変数Vct A~Vct Zに保存します。例えばとを計算したいとき、Vct Aに、Vct Bにを保存しておき、Vct A+Vct B、Vct A−Vct Bを実行します。

ベクトルの次元は999行×1列以内、または1行×999列以内で指定できます。

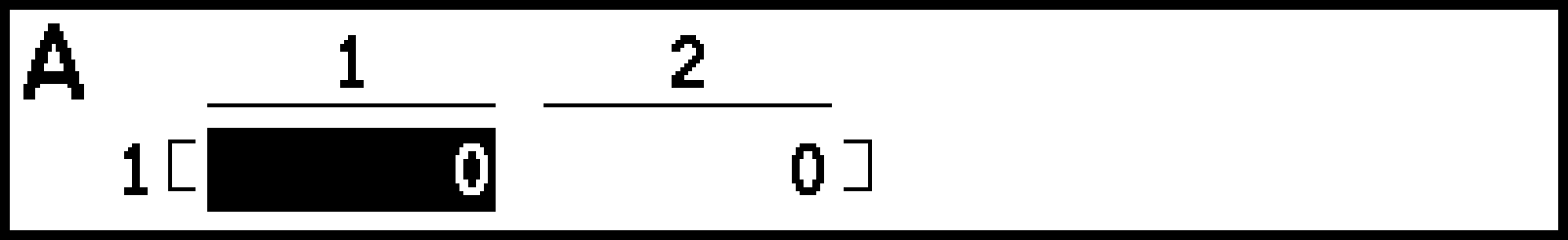

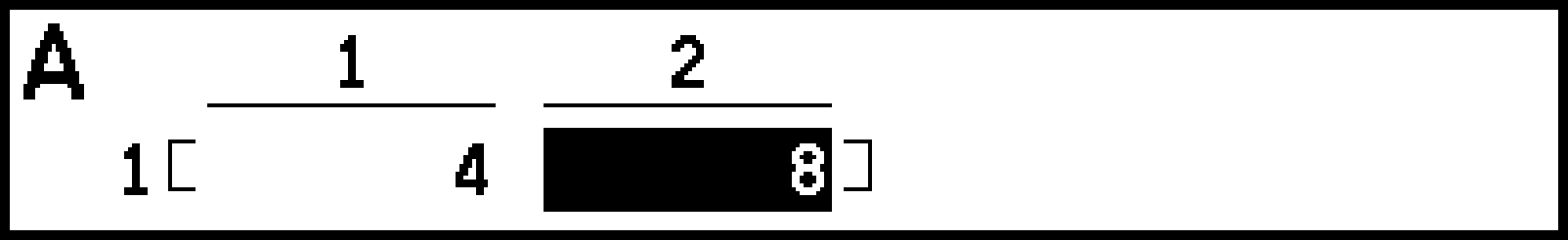

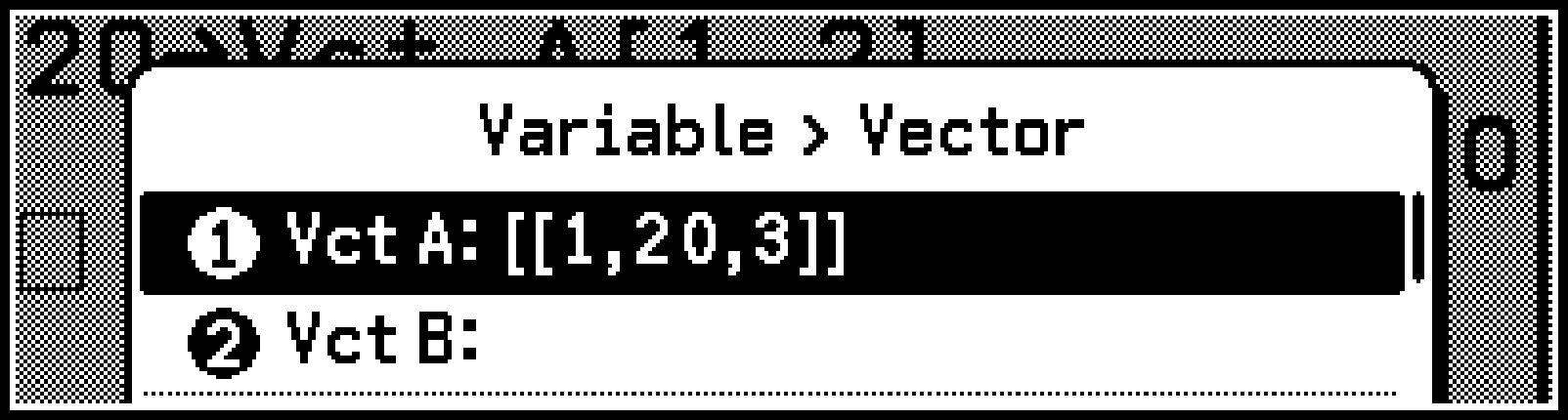

例: 1行2列のベクトルをVct Aに保存する

-

Calculationタブがアクティブのときに>を押す。

-

[Vct A]を反転させ、T > [Dimension]を選ぶ。

-

表示されるダイアログで1E2EOと操作し、1行2列を指定する。

-

4E8Eと操作し、ベクトルの要素を入力する。

-

bまたはOを押してVector一覧に戻る。

Vectorタブに移動し、Vector一覧が表示されます。

Vct Aの入力ウインドウが表示されます。

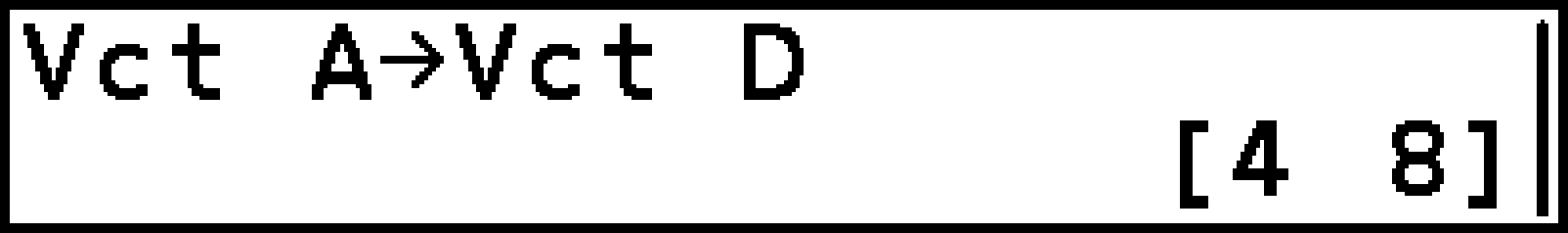

あるベクトル変数を別のベクトル変数に代入するには

例: Vct AをVct Dに代入するには、Calculationタブで “Vct A → Vct D” と入力する。

V > [Vector] > [Vct A]

sX(→)V > [Vector] > [Vct D]E

参考

ベクトル変数を行列変数に代入できます。例えば“Vct A → Mat A”を実行すると、Vct AがMat Aに代入されます。

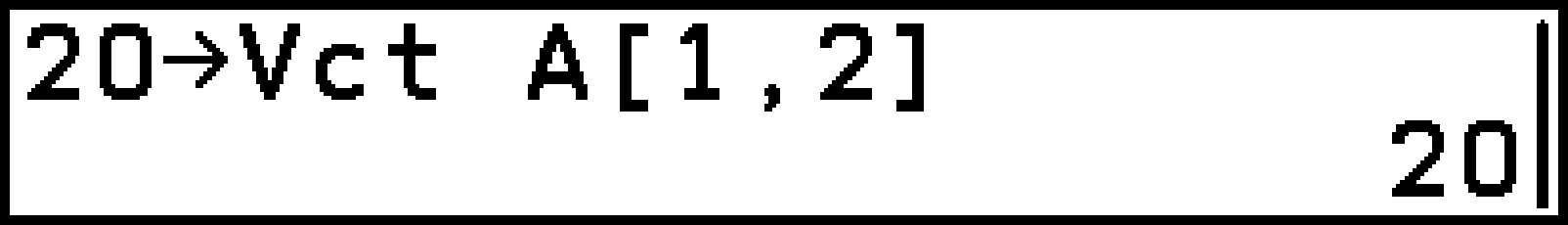

ベクトル変数の特定要素に値を代入(上書き)するには

構文:

代入する値 → ベクトル名[行番号,列番号]

例: Vct A = [1,2,3]のとき、1行目・2列目の要素に20を代入する

20 sX(→)V > [Vector] > [Vct A]

s4([)1`2s5(])E

現在のVct Aの内容を確認するには: V > [Vector]

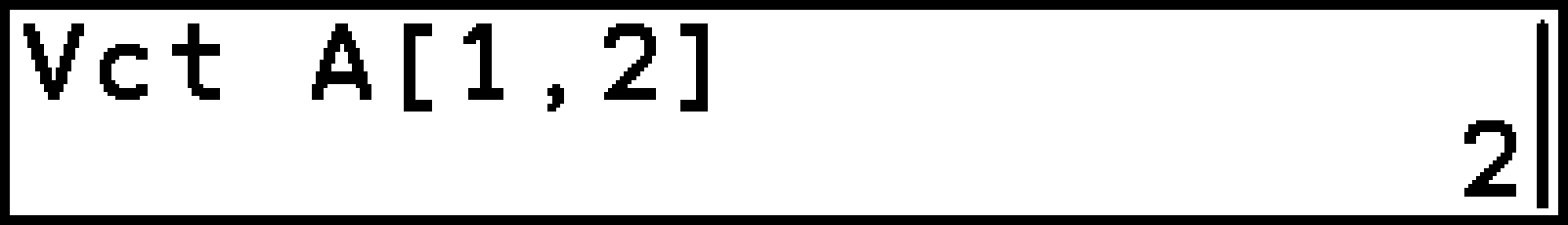

ベクトル変数の特定要素の値を呼び出すには

構文:

ベクトル名[行番号,列番号]

例: Vct A = [1,2,3]のとき、1行目・2列目の要素を呼び出す

V > [Vector] > [Vct A]s4([)1`2s5(])E

計算式の中にベクトルを入力する

ベクトルを使うには、下記いずれかの方法で計算式の中にベクトルを入力します。

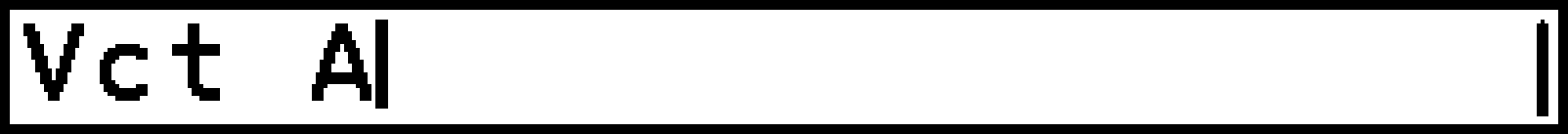

方法1: ベクトル変数の名前を入力する

例: “Vct A”を入力する

C > [Vector] > [Vector] PX(A)

参考

ベクトル変数の“Vct X”を指定する際の“X”は、大文字X(P+(X))と小文字 (X)のどちらを使っても構いません。“Vct X”と“Vct ”は、同じベクトル変数を参照します。

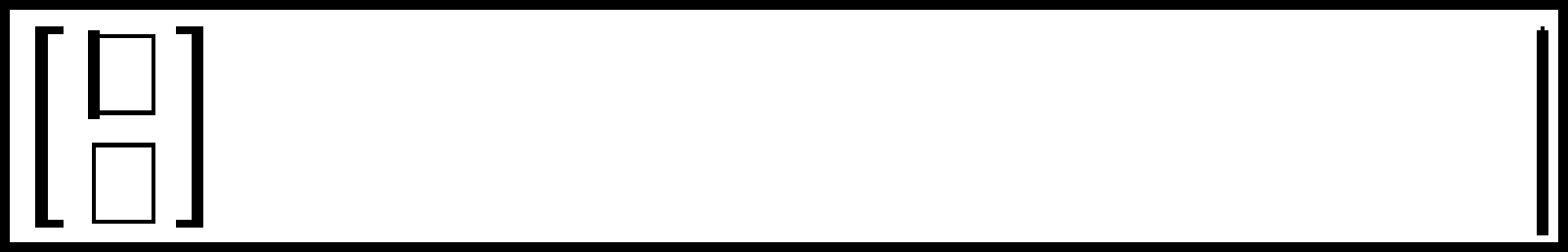

方法2: テンプレートを使ってベクトルを入力する

6行1列以内、または1行6列以内のベクトルは、テンプレートを使って入力できます。

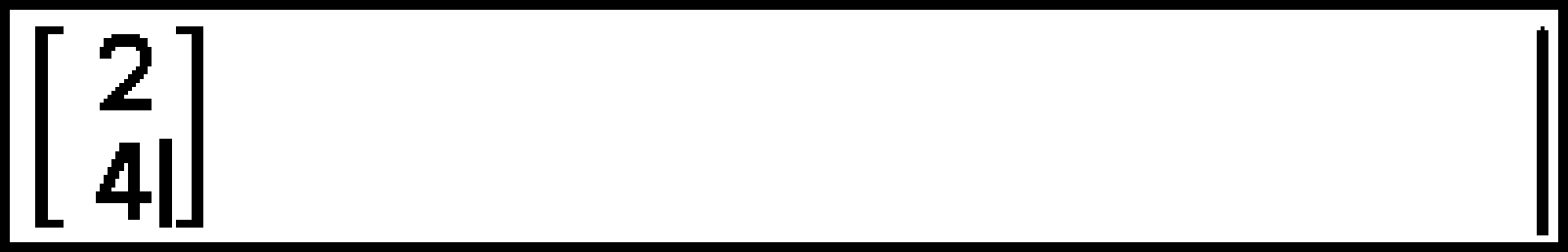

例: 2行1列のベクトルを入力する

-

CalculationタブがアクティブのときにT > [m×n]を選ぶ。

-

表示されるダイアログで2E1EOと操作し、2行1列を指定する。

-

テンプレートに数値を入力する。

2行1列のテンプレートが表示されます。

2d4

方法3: ライン入力形式でベクトルを入力する

|

これを入力するには: |

この書式を使う: |

|---|---|

|

行1列のベクトル |

|

|

1行n列のベクトル |

、の最大値は、ともに999です。

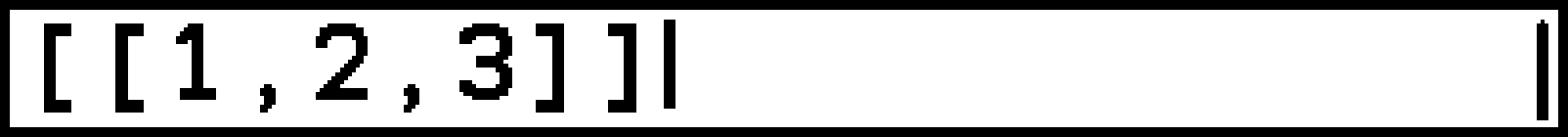

例: 1行3列のベクトルを入力する

s4([)s4([)1`2`3s5(])s5(])

ベクトルを使って計算する

下記のベクトル計算ができます。

ベクトルによる加算・減算・乗算、およびベクトルのスカラー倍

これらの計算は、ベクトルと演算子を入力して実行します。下記に操作例を紹介します。

内積・外積・ベクトルのノルム(大きさ)・2つのベクトルのなす角・単位ベクトル

これらの計算は、Catalogメニュー詳細のVector(ベクトル計算)の項を参照してください。

参考

ベクトル計算の演算精度は、原則として表示結果の最下位桁±1となります。

ベクトル計算の操作例

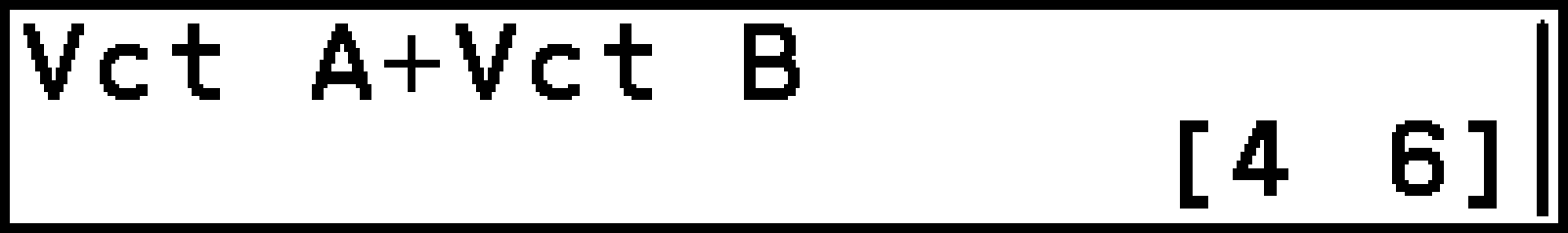

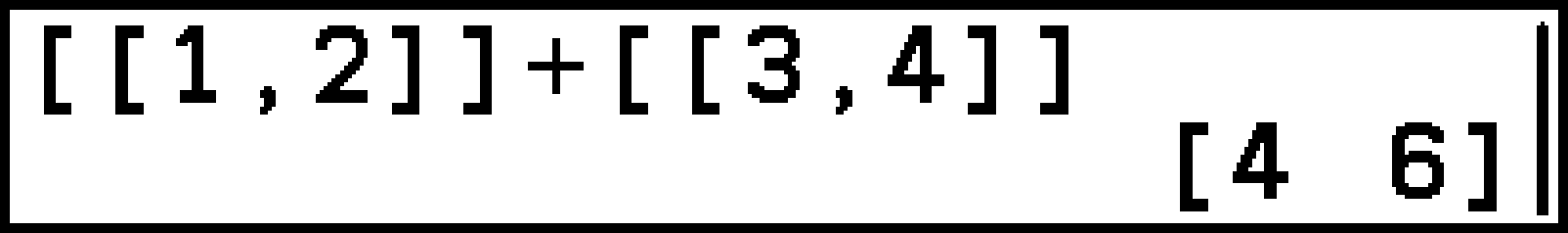

ベクトルの加算 を例に、入力方法ごとの操作を示します。

ベクトル変数を使う場合

Vct Aに、Vct Bにを入力しておき、下記のとおりに操作する

V > [Vector] > [Vct A]+

V > [Vector] > [Vct B]E

テンプレートを使う場合

T > [m×n]1E2EO1r2r+

T > [m×n]ddO3r4E

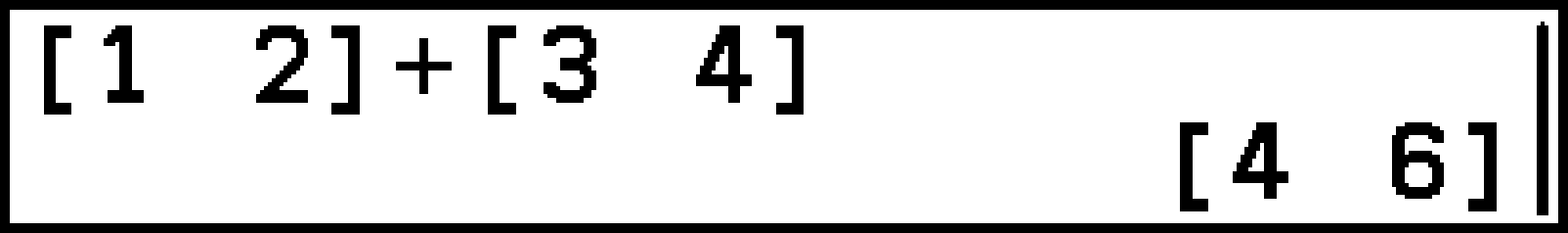

ライン入力形式を使う場合

s4([)s4([)1`2s5(])s5(])+

s4([)s4([)3`4s5(])s5(])E

Vct Ansについて

Vct Ansは、ベクトル形式の計算結果を保持する変数です。計算結果がベクトル形式となるたびに、Vct Ansはその計算結果で上書きされます。このとき、Mat Ansも同じ計算結果で上書きされます(Mat Ansについてを参照)。

256バイトまでの計算結果はCalculationタブに表示されますが、256バイトを超えると、計算結果はAnsウインドウに表示されます。Ansウインドウでbを押すとCalculationタブに戻り、結果行には“Mat/Vct Result”と表示されます。

参考

ベクトルの代入を行っても、Vct Ansの内容は更新されません。

ベクトル計算の結果がメモリー不足によりVct Ansに格納できなかった場合は、エラーとなります。

Vectorタブを使う

Vectorタブで、ベクトル変数Vct A~Vct ZおよびVct Ansの編集ができます。

Vector一覧での操作

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

|---|---|

|

反転しているベクトル変数の次元を指定する |

T > [Dimension] |

|

反転しているベクトル変数の内容を削除する |

T > [Delete] |

|

すべてのベクトル変数の内容を削除する |

T > [Delete All] |

Vector入力ウインドウでの操作

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

|---|---|

|

反転している行を削除する |

T > [Row] > [Delete] |

|

反転している行の手前に1行挿入する |

T > [Row] > [Insert] |

|

反転している行の後ろに1行追加する |

T > [Row] > [Add] |

|

反転している列を削除する |

T > [Column] > [Delete] |

|

反転している列の手前に1列挿入する |

T > [Column] > [Insert] |

|

反転している列の後ろに1列追加する |

T > [Column] > [Add] |

|

反転しているセルの内容を編集する |

T > [Edit] |

行列計算

本機は行列計算用の行列変数(Mat A~Mat Z、Mat Ans)を備えています。

行列変数を保存する

行列変数を使って計算するときは、計算に必要な行列を、必要なだけ行列変数Mat A~Mat Zに保存します。例えばとを計算したいとき、Mat Aに、Mat Bにを保存しておき、Mat AMat B、Mat AMat Bを実行します。

指定可能な行数、列数の最大値は、ともに999です。

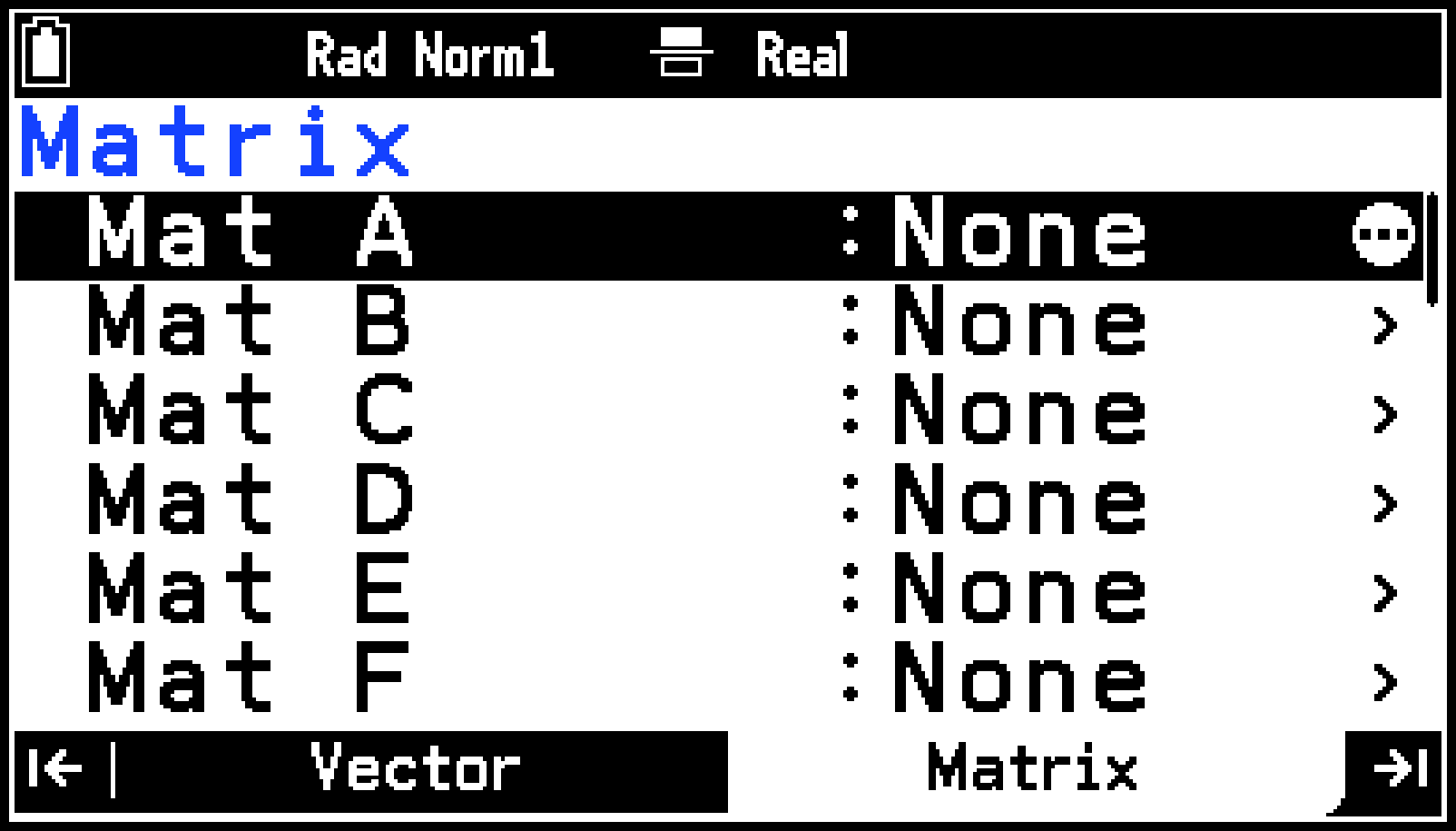

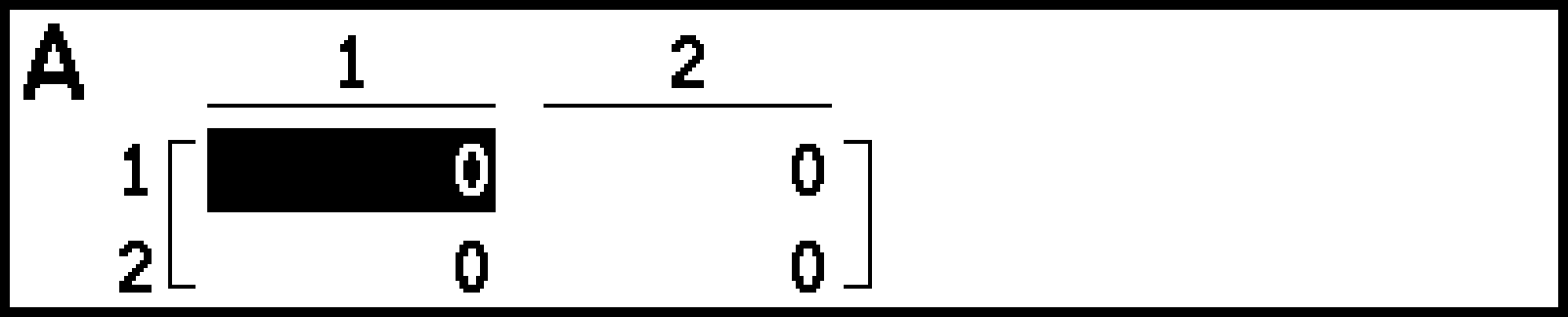

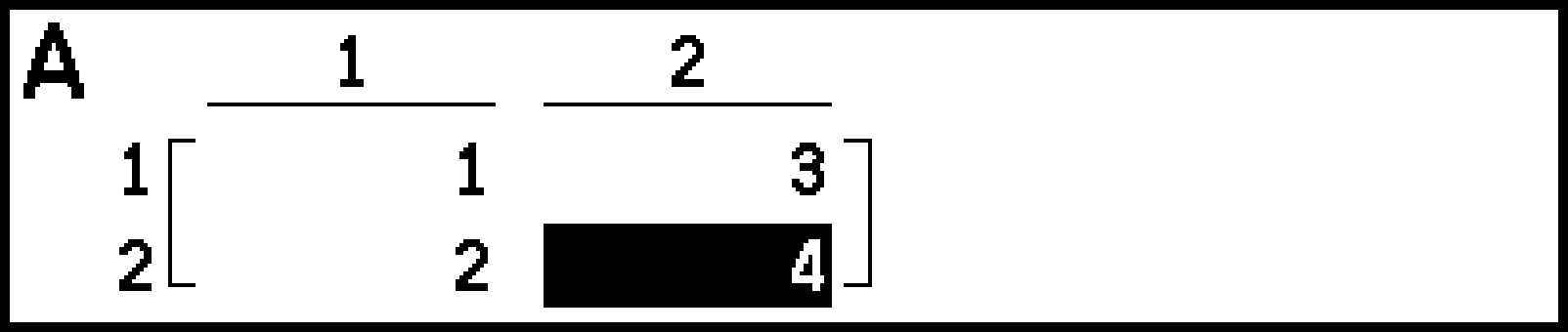

例: 2行2列の行列をMat Aに保存する

-

Calculationタブがアクティブのときに<を押す。

-

[Mat A]を反転させ、T > [Dimension]を選ぶ。

-

表示されるダイアログで2E2EOと操作し、2行2列を指定する。

-

1E3E2E4Eと操作し、行列の要素を入力する。

-

bまたはOを押してMatrix一覧に戻る。

Matrixタブに移動し、Matrix一覧が表示されます。

Mat Aの入力ウインドウが表示されます。

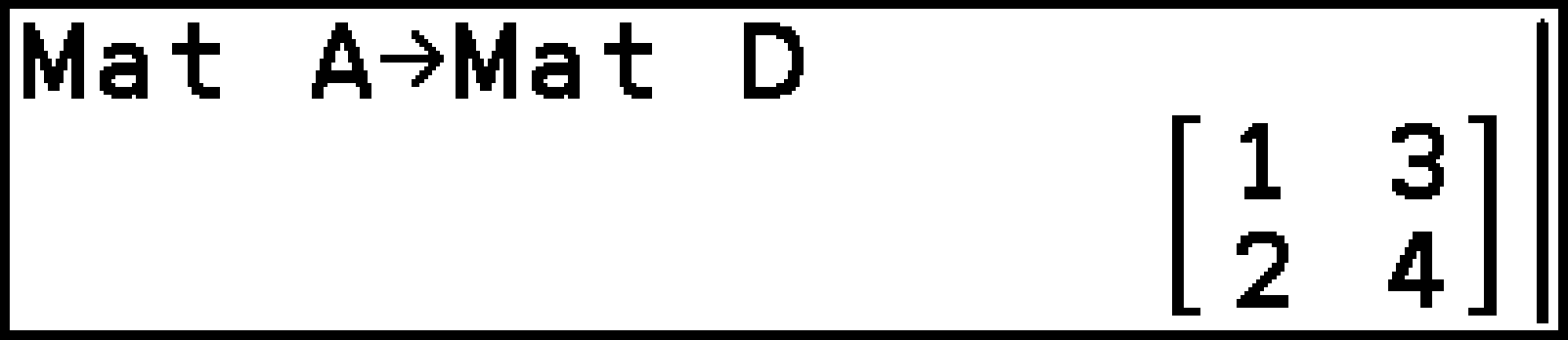

ある行列変数を別の行列変数に代入するには

例: Mat AをMat Dに代入するには、Calculationタブで “Mat A → Mat D” と入力する。

V > [Matrix] > [Mat A]

sX(→)V > [Matrix] > [Mat D]E

参考

1行列または行1列の行列変数を、ベクトル変数に代入できます。例えば“Mat A → Vct A”を実行すると、Mat AがVct Aに代入されます。

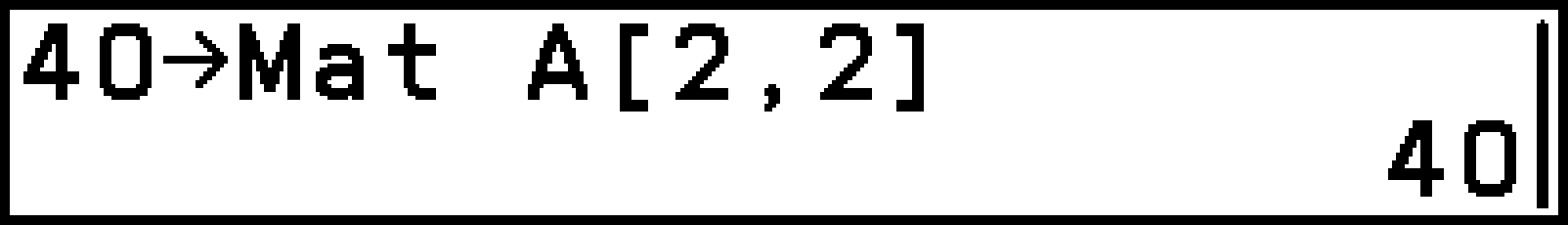

行列変数の特定要素に値を代入(上書き)するには

構文:

代入する値 → 行列名[行番号,列番号]

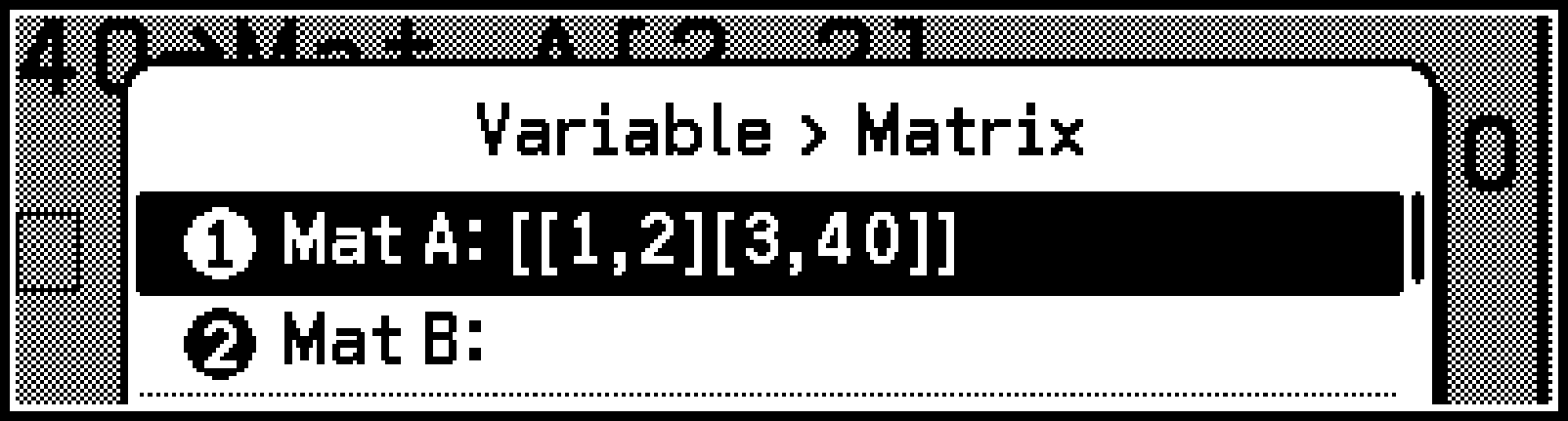

例: Mat A = のとき、2行目・2列目の要素に40を代入する

40sX(→)V > [Matrix] > [Mat A]

s4([)2`2s5(])E

現在のMat Aの内容を確認するには: V > [Matrix]

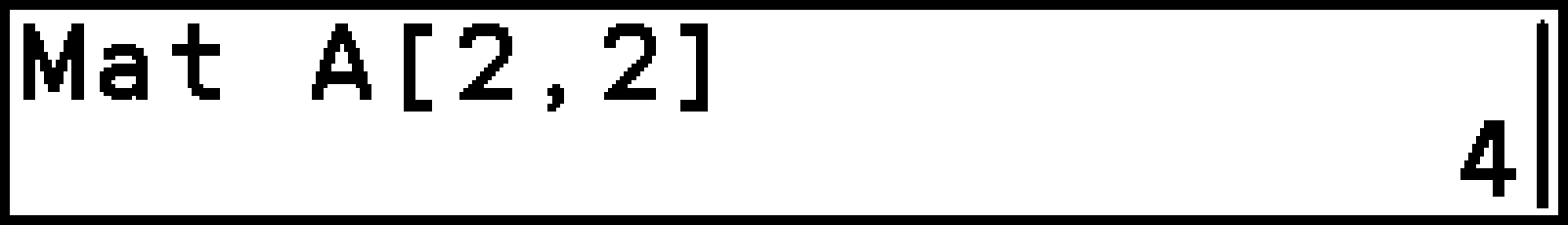

行列変数の特定要素の値を呼び出すには

構文:

行列名[行番号,列番号]

例: Mat A = のとき、2行目・2列目の要素を呼び出す

V > [Matrix] > [Mat A]s4([)2`2s5(])E

計算式の中に行列を入力する

行列を使うには、下記いずれかの方法で計算式の中に行列を入力します。

方法1: 行列変数の名前を入力する

例: “Mat A”を入力する

C > [Matrix] > [Matrix] PX(A)

参考

行列変数のMat Xを指定する際の“X”は、大文字X(P+(X))と小文字 (X)のどちらを使っても構いません。“Mat X”と“Mat ”は、同じ行列変数を参照します。

方法2: テンプレートを使って行列を入力する

6行6列以内の行列は、テンプレートを使って入力できます。

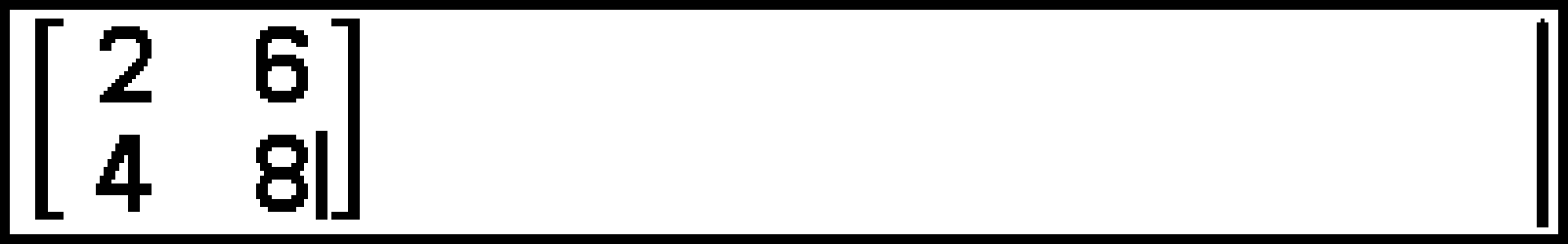

例: 2行2列の行列を入力する

-

CalculationタブがアクティブのときにT > [m×n]を選ぶ。

-

表示されるダイアログで2E2EOと操作し、2行2列を指定する。

-

テンプレートに数値を入力する。

2行2列のテンプレートが表示されます。

2r6r4r8

方法3: ライン入力形式で行列を入力する

|

これを入力するには: |

この書式を使う: |

|

|---|---|---|

|

行列の行列 |

||

、の最大値は、ともに999です。

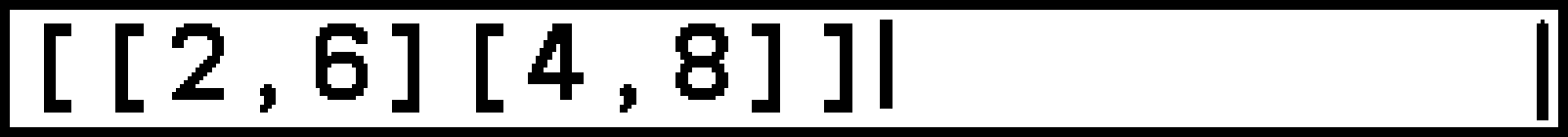

例: 2行2列の行列を入力する

s4([)s4([)2`6s5(])

s4([)4`8s5(])s5(])

行列を使って計算する

下記の行列計算ができます。

行列による加算・減算・乗算、および行列のスカラー倍・2乗・べき乗・絶対値・複素数計算

これらの計算は、行列と演算子を入力して実行します。下記に操作例を紹介します。

逆行列・行列式・転置行列・単位行列・階段形の行列・被約階段形の行列

これらの計算は、Catalogメニュー詳細のMatrix(行列計算)の項を参照してください。

参考

行列計算の演算精度は、原則として表示結果の最下位桁±1となります。

行列計算の操作例

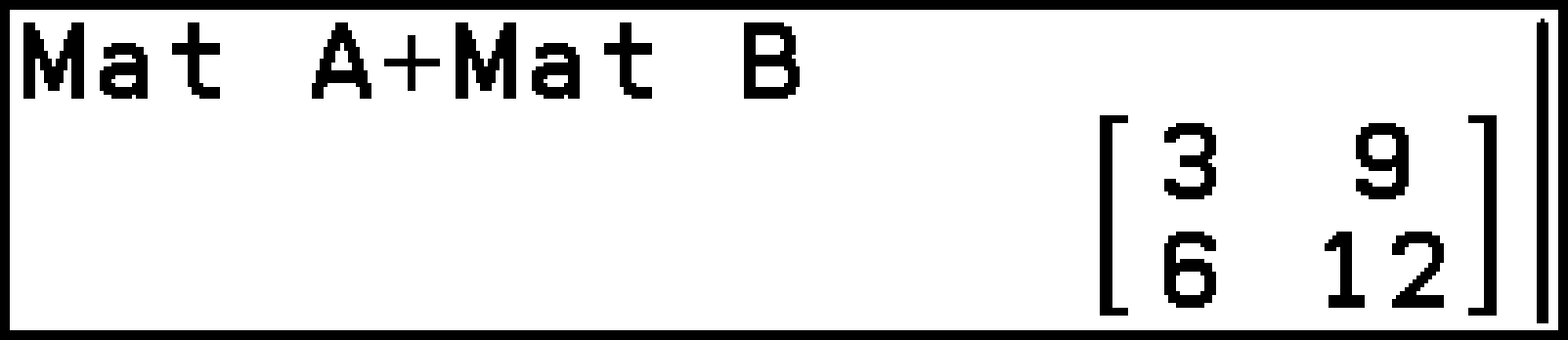

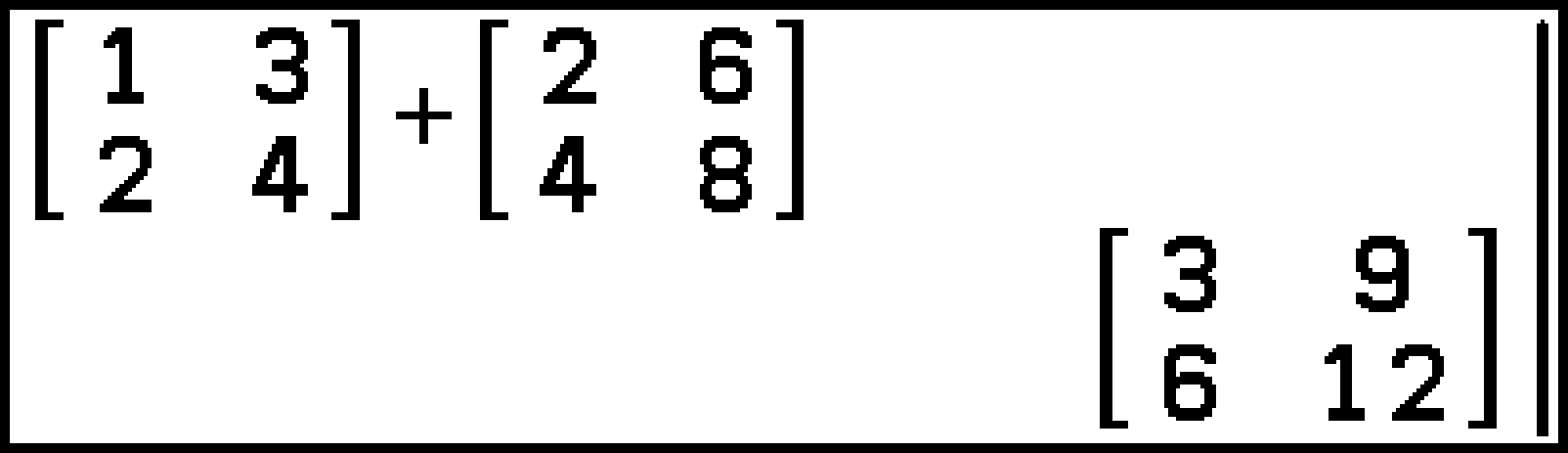

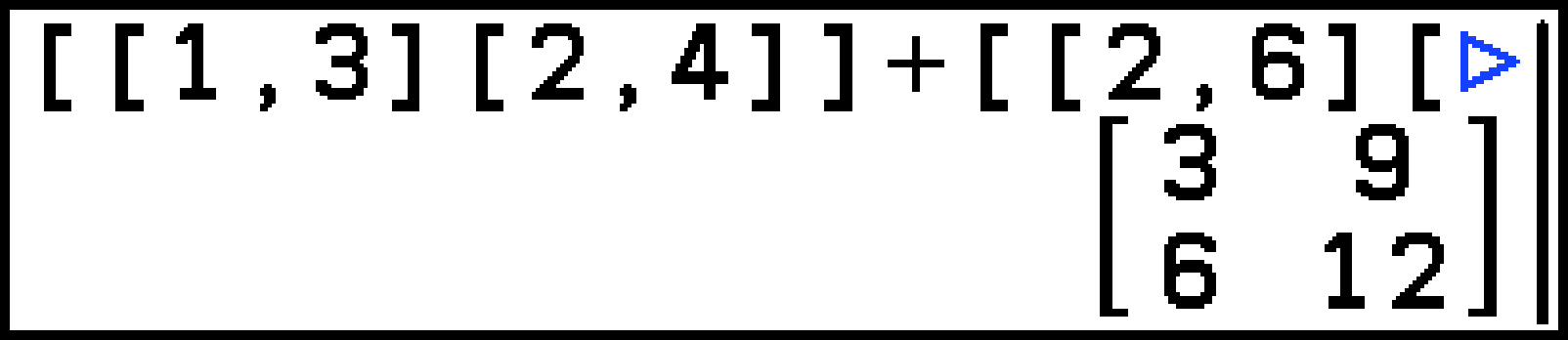

行列の加算 を例に、入力方法ごとの操作を示します。

行列変数を使う場合

Mat Aに、Mat Bにを入力しておき、下記のとおりに操作する

V > [Matrix] > [Mat A]+

V > [Matrix] > [Mat B]E

テンプレートを使う場合

T > [m×n]2E2EO1r3r2r4r+

T > [m×n]ddO2r6r4r8E

ライン入力形式を使う場合

s4([)s4([)1`3s5(])s4([)2`4s5(])s5(])+

s4([)s4([)2`6s5(])s4([)4`8s5(])s5(])E

Mat Ansについて

Mat Ansは、行列形式の計算結果を保持する変数です。計算結果が行列形式となるたびに、Mat Ansはその計算結果で上書きされます。行列計算結果が1行列または行1列の場合は、Vct Ansも同じ計算結果で上書きされます(Vct Ansについてを参照)。

256バイトまでの計算結果はCalculationタブに表示されますが、256バイトを超えると、計算結果はAnsウインドウに表示されます。Ansウインドウでbを押すとCalculationタブに戻り、結果行には“Mat Result”と表示されます。

参考

行列の代入を行っても、Mat Ansの内容は更新されません。

行列計算の結果がメモリー不足によりMat Ansに格納できなかった場合は、エラーとなります。

Matrixタブを使う

Matrixタブで、行列変数Mat A~Mat ZおよびMat Ansの編集ができます。

Matrix一覧での操作

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

|---|---|

|

反転している行列変数の次元を指定する |

T > [Dimension] |

|

反転している行列変数にCSVファイルを読み込む* |

T > [CSV] > [Load] |

|

反転している行列変数の内容をCSVファイルに保存する* |

T > [CSV] > [Save As] |

|

反転している行列変数の内容を削除する |

T > [Delete] |

|

すべての行列変数の内容を削除する |

T > [Delete All] |

詳しくはCSVファイルの利用を参照してください。

Matrix入力ウインドウでの操作

|

これをするには: |

このメニュー項目を選ぶ: |

|---|---|

|

2つの行を指定して、要素を入れ替える |

T > [Row Operation] > [Swap] * |

|

指定行の各要素をその行のスカラー倍で置き換える |

T > [Row Operation] > [*Row] * |

|

指定行の各要素のスカラー倍を別の行の各要素に加算する |

T > [Row Operation] > [*Row+] * |

|

指定行の各要素を別の指定行の各要素に加算する |

T > [Row Operation] > [Row+] * |

|

反転している行を削除する |

T > [Row] > [Delete] |

|

反転している行の手前に1行挿入する |

T > [Row] > [Insert] |

|

反転している行の後ろに1行追加する |

T > [Row] > [Add] |

|

反転している列を削除する |

T > [Column] > [Delete] |

|

反転している列の手前に1列挿入する |

T > [Column] > [Insert] |

|

反転している列の後ろに1列追加する |

T > [Column] > [Add] |

|

反転しているセルの内容を編集する |

T > [Edit] |

メニューを選ぶと表示されるダイアログに従って、行や数値を指定してください。

リスト計算

本機はリスト計算用のリスト変数(List 1~List 26、List Ans)を備えています。

リスト変数を保存する

下記いずれかの方法で、リスト変数を保存できます。

方法1: StatisticsアプリのList Editor(リストエディター)を使って、リスト変数を作成する。

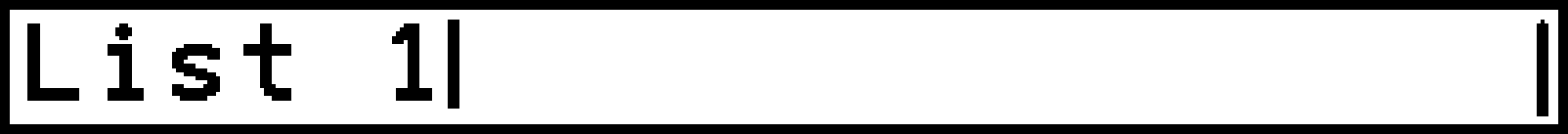

方法2: Calculateアプリで、リストをリスト変数に代入する。

例1: {1,2,3} → List 1

例2: List 1 → List 2 (List 1の内容をList 2に代入)

方法3: Graph&TableアプリまたはRecursionアプリのTableタブで、数表の1列をリスト変数に代入する。

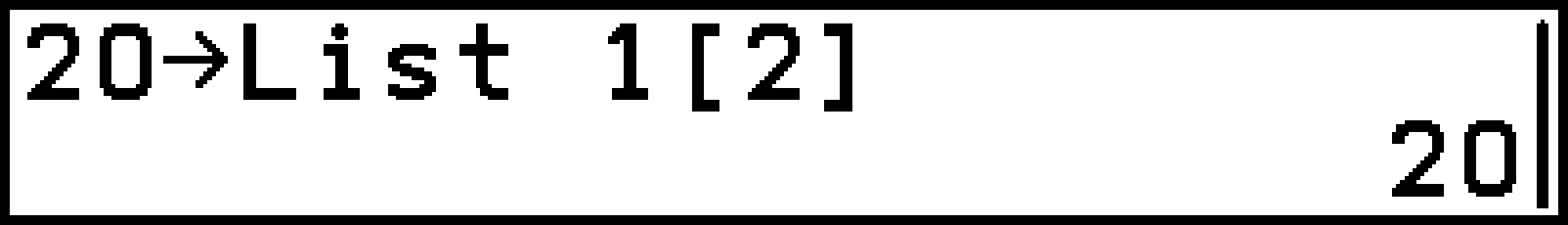

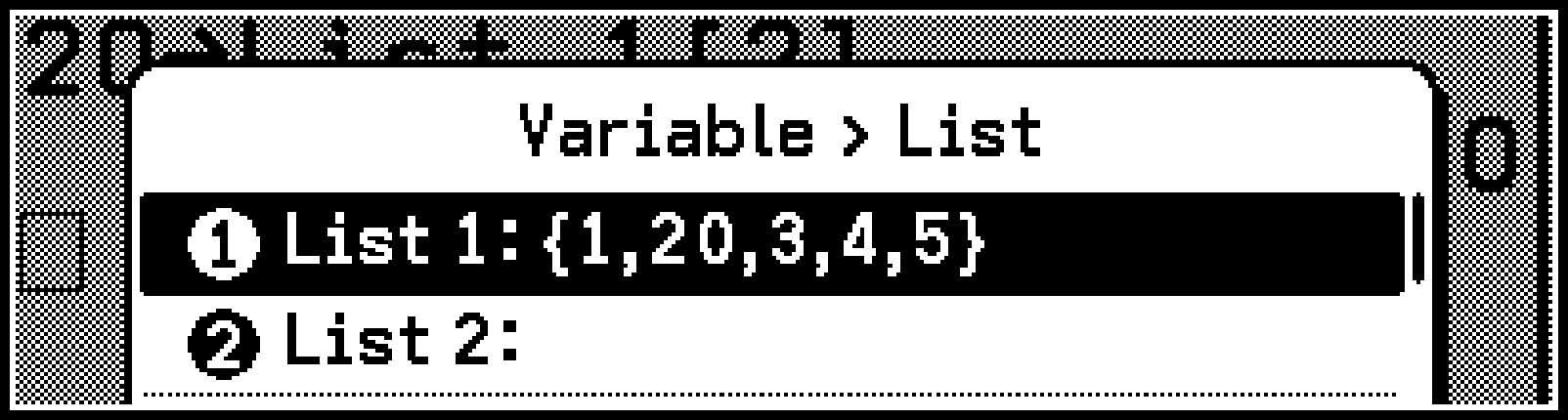

リスト変数の特定要素に値を代入(上書き)するには

構文:

代入する値 → リスト名[要素番号]

例: List 1 = {1,2,3,4,5}のとき、2つめの要素に20を代入する

20 sX(→) V > [List] > [List 1]

s4([) 2 s5(]) E

現在のList 1の内容を確認するには: V > [List]

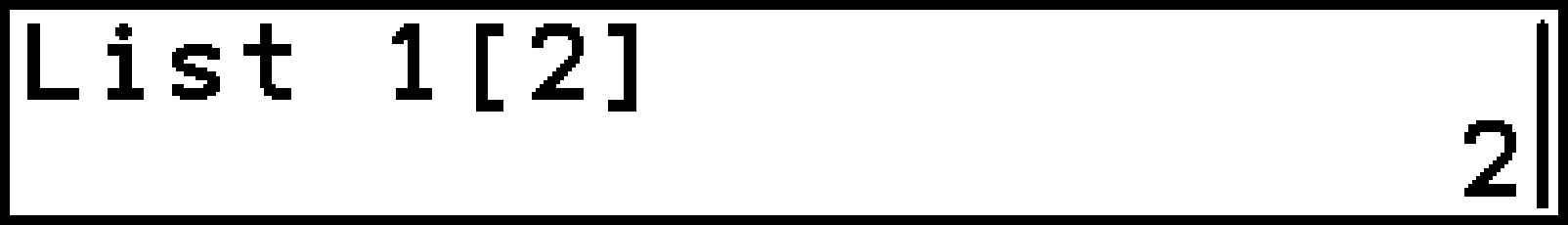

リスト変数の特定要素の値を呼び出すには

構文:

リスト名[要素番号]

例: List 1 = {1,2,3}のとき、2つめの要素を呼び出す

V > [List] > [List 1]s4([) 2 s5(]) E

計算式の中にリストを入力する

リストを使うには、下記いずれかの方法で計算式の中にリストを入力します。

方法1: リスト変数の名前を入力する

“List 1”を入力するには:

V > [List] > [List 1]、またはC > [Statistics] > [List] 1

方法2: リスト変数のサブネームを入力する

サブネーム*が“QTY”のリスト変数を入力するには:

C > [Statistics] > [List] ”QTY”

サブネームについては、List Editorタブを使うを参照してください。

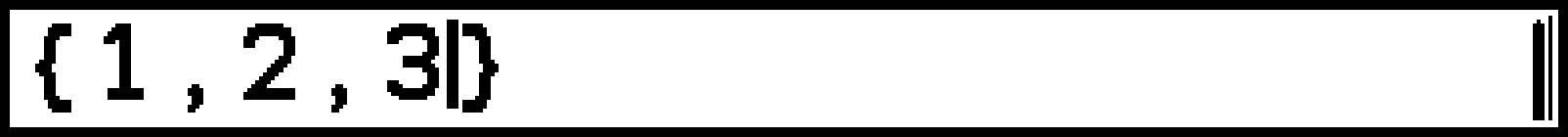

方法3: ライン入力形式{1,2,3,…}で入力する

C > [Statistics] > [{ }]を選び、続いてリストの要素をカンマで区切って入力します。

{1,2,3}を入力するには:

C > [Statistics] > [{ }] 1 ` 2 ` 3

リストを使って計算する

下記のリスト計算ができます。

リストと数値またはリストどうしの四則演算や、リストを引数とした関数計算

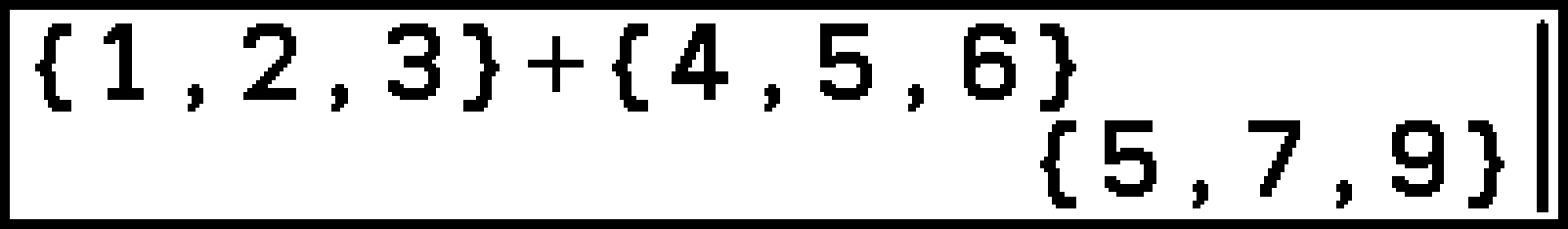

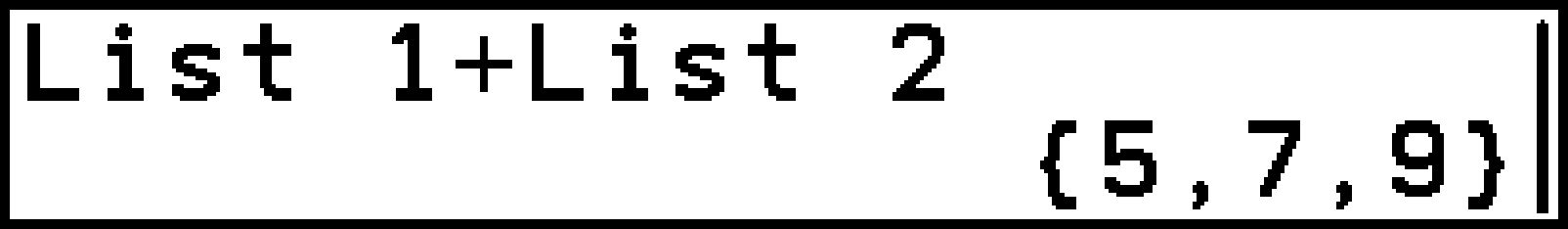

{1,2,3}+{4,5,6}、{1,2,3}×2、{1,2,3}2、など。

例 1: {1,2,3}+{4,5,6}

ライン入力形式を使う場合

C > [Statistics] > [{ }] 1 ` 2 ` 3r+

C > [Statistics] > [{ }] 4 ` 5 ` 6E

リスト変数を使う場合(List 1 = {1,2,3}、List 2 = {4,5,6})

V > [List] > [List 1]+

V > [List] > [List 2]E

例 2: 上記の計算結果を2乗する

iE

リスト操作関数を使った計算

リストの作成や要素の操作、リスト内要素の総和や平均値の計算などができます。詳しくは、Catalogメニュー詳細のStatistics(統計計算)の項を参照してください。

List Ansについて

List Ansは、リスト形式の計算結果を保持する変数です。計算結果がリスト形式となるたびに、List Ansはその計算結果で上書きされます。

256バイトまでの計算結果はCalculationタブの結果行に表示されますが、256バイトを超えるとAnsウインドウに表示されます。Ansウインドウでbを押すとCalculationタブに戻り、結果行には“List Result”と表示されます。

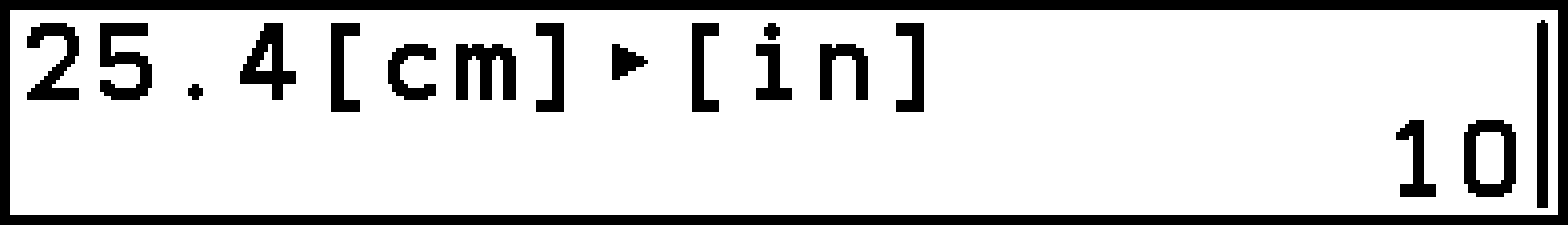

単位換算

ある単位の数値を異なる単位の数値に変換します。詳しくはUnit Conversions(単位換算)を参照してください。

例: 25.4cmをインチに換算する

25.4 C > [Unit Conversions] > [Length] > [[cm]]

C > [Unit Conversions] > [I]

C > [Unit Conversions] > [Length] > [[in]]E